Продолжение. Начало в № 880

Продолжение. Начало в № 880

«Современное положение русского еврейства обуславливается двумя демаркационными чертами: географической «чертой оседлости» и юридической гранью».

К. Арсеньев.

Сборник «Щит», 1914

«Сколько раз словно с неба

безоблачный гром

Над великой страной зарождался

погром.

И с распятий смотрел

невоскресший Христос,

Как решался в России

еврейский вопрос».

С. Таратута

«Два народа»

«И исторгся крик негодования из завистливой гортани… пусть жид будет по-прежнему как можно более изолирован и пусть он дохнет в определённой черте (оседлости) и даже, получив образование, бьётся в обидных ограничениях».

Николай Лесков

«Евреи в России. Несколько замечаний по еврейскому вопросу», 1884.

«Мне стыд и боль

раскраивают рот,

Когда я вспоминаю,

чем мой народ

Обидел твой народ».

Борис Чичибабин

«Довольно они их получили у нас этих прав над коренным населением».

Ф. М. Достоевский

«Дневник писателя», 1877

«Это было не преследование, это была череда стеснений…»

А. И. Солженицын

«Утвердилось говорить: преследование евреев в России, — пишет Солженицын. — Однако слово не то. Это было не преследование, это была череда стеснений, ограничений, — да, досадных, болезненных, даже и вопиющих».

Не иначе как у российского премьер-министра С. Ю. Витте (1849 -1915) позаимствовал Александр Исаевич такое тонкое слово «стеснение». Тот обещал в 1906 году, что ещё «до созыва (Думы) будут отменены неоправдываемые обстоятельствами времени наиболее стеснительные ограничения (евреев)» (выделено мною. — С. Д.). Не будем заблуждаться насчёт солженицынских слов «досадных» и «даже вопиющих», позже он назовёт их (естественными) «оградительными мерами российского правительства» из-за опасения «прорыва (еврейской) активности» в жизнь российского общества. «К тому же, — напоминает Солженицын, — правовые ограничения евреев в России никогда не были расовыми». Достаточно было отречься от своего народа, чтобы стать равноправным, хотя и мало уважаемым русскими и вполне презираемым евреями, российским гражданином.

Что же это за «стеснения»? Вот некоторые из них: проживание в «черте оседлости» (1791 г.), институт малолетних кантонистов и 25-летняя последующая рекрутская служба (1827), процентная норма при поступлении в училища, гимназии и высшие учебные заведения (1887), запрет на участие в выборах в городские думы и управления (1892), запрет на владение недвижимым имуществом вне «черты оседлости» (1903). Добавим сюда изгнание из Москвы около 40 тысяч евреев-ремесленников в 1891 году, волны погромов, последовавших после убийства царя Александра II 1 марта 1881 года. Всего к 1885 году насчитывалось 626 статей законов о евреях, более 10 правительственных комиссий последовательно занимались «еврейским вопросом». Премьер Витте писал в «Воспоминаниях»: «Я всегда смотрел и смотрю на еврейский вопрос не с точки зрения, что приятно для евреев, а с точки зрения, что полезно для нас, русских, и для Российской империи» (Т. 2, Таллинн-Москва, «Скиф Алекс», 1991), а в беседе с Теодором Герцлем (август 1903) сказал: «Я неоднократно говорил покойному царю Александру III: «Ваше Величество, если можно утопить 6 или 7 миллионов евреев в Черном море, то я с этим совершенно согласен. Но если это невозможно, то надо дать им жить». Он даже признался, что «если бы он сам был евреем, то был бы против правительства».

Во время Первой мировой войны в Москве издаётся в 1914 г. и через год переиздаётся литературный сборник «Щит» под редакцией Л. Андреева, М. Горького и Ф. Сологуба. Он целиком посвящён еврейскому вопросу. В статье Леонида Андреева читаем: «Если для самих евреев «черта оседлости», (процентная) норма и прочее явилось роковым и неподвижным фактором, искажавшим всю их жизнь, то для меня, русского, они служили чем-то вроде горба на спине. Когда влез ко мне на спину «еврейский вопрос»? Я не знаю. Я родился с ним и под ним. Надо всем понять, что конец еврейских страданий — начало нашего самоуважения, без которого России не быть» (выделено мною. — С. Д.). В статье Максима Горького находим: «Мы носим на совести нашей позорное пятно еврейского бесправия… мне близок еврей сегодняшнего дня, и я чувствую себя виноватым перед ним…»»Уравнение евреев в правах с нами (русскими) повелительно диктуется и заботою о государственном достоинстве нашем», — пишет Фёдор Сологуб. «Вопрос о еврейском равноправии в России есть вопрос о равноправии всех граждан вообще» (проф. истории П. Н. Милюков). Писатель Дмитрий Мережковский подвёл черту: «Еврейский вопрос есть вопрос русский».

Солженицын прекрасно знает сборник «Щит», даже цитирует отдельных авторов. Для них еврейский вопрос был русским вопросом, «вопросом самоуважения, без которого России не быть». Царскому премьер-министру Витте было ясно, что «единственное удовлетворительное решение еврейского вопроса состоит в постепенной отмене направленных против евреев дискриминационных законов». А вот для Александра Исаевича почти 90 лет спустя, это всего лишь вопрос «досадных, болезненных, даже вопиющих стеснений, ограничений евреев», отнюдь не вопрос «быть или не быть России». Почему? Попробуем разобраться.

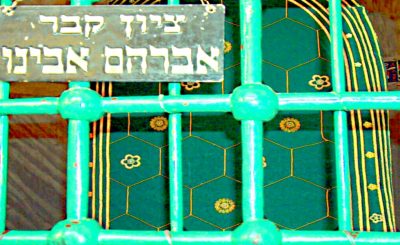

«Черта оседлости»

С тремя разделами Польши (1772, 1793 и 1795 гг.) к России отошли вся Правобережная Украина, Белоруссия и земли Царства Польского, среди жителей которых было несколько миллионов восточноевропейских евреев. 23 декабря 1791 года императрица Екатерина II подписала декрет, с которого впоследствии началась черта еврейской оседлости. Евреи в этом документе вообще не упоминались. Декрет предписывал сохранить за всеми жителями присоединённых земель те права, которыми они до этого обладали. Речь идёт о жителях 15 губерний: Бессарабской, Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской, Екатеринославской, Киевской, Ковенской, Минской, Могилевской, Подольской, Полтавской, Таврической, Херсонской и Черниговской. В статье «Еврейский вопрос в России» («Щит», Изд. 2, 1916) профессор и будущий министр Временного правительства П. Н. Милюков писал, что действовавший тогда закон запрещал горожанам переезжать из города в город, из города в деревню. Все евреи были записаны горожанами. Позднее этот закон отменили для русских, белорусов, украинцев — для всех горожан кроме евреев. Так образовалась еврейская «черта оседлости».

«Только в необъятной России такая черта могла выглядеть как тесная», — пишет Солженицын и «уточняет», — стеснённость евреев в черте оседлости шла не от численности их, но от единообразия занятий в ней». Вслед за Достоевским напоминает, что «эта черта две трети века существовала одновременно с крепостным правом,… в сравнении с которым гнёт этого стеснения в передвижении (выделено мною. — С. Д.) выглядит не столь мрачно». И чтобы уж совсем сразить несогласных, говорит о «резервациях», которые установили «пришлые колонизаторы (англосаксы, испанцы) для коренного населения завоёванных земель»… В годы правления Александра II (1855 — 1881) право проживания вне «черты оседлости» получили купцы первой гильдии, лица с высшим образованием, провизоры, дантисты, фельдшеры, врачи, акушеры, ремесленники («мастера нужных ремёсел») и николаевские солдаты — бывшие кантонисты, отслужившие 25 лет (это право было у них отнято в 1891 году). К 1882 году в «черте оседлости» проживали более 4-х миллионов евреев, вне её — менее 100 тысяч, т. е. порядка 2,5 %.

Продолжение следует