Продолжение.

Начало тут

За мудростью я обращался к Еврейскому Анекдоту, а за советом — чаще всего к брату Игорю. Психологом он считался в нашей семье с самого раннего детства… Погружение в психологический анализ, как всякое погружение, требовало принимать на себя тяжесть (в данном случае — тяжесть раздумий), а еще требовало недетской собранности. И Игорь научился столь прочно себя собирать, что иногда долго не мог «разобрать» обратно. Мой брат до такой степени был устремлен «вглубь», что мог, я опасался, захлебнуться в собственных размышлениях. И все это хитроумно сочеталось с нашими тайнами и враньем.

Игорь безошибочно угадывал, почему душераздирающе тоскливое настроение посещало нашу рыжую кошку Сарру (так именовал ее Еврейский Анекдот: «Кошке это не повредит!»), и отпускал Сарру на волю во двор к любовнику с вполне славянским именем Петр.

Петр был убежденным интернационалистом: он не подвергал дискриминации ни отечественных, ни сиамских, ни ангорских кошек. И не оскорблял холодностью кошек с русскими, французскими или итальянскими именами… Вот и рыжая Сарра не менее двух раз в году дарила ему потомство. По желтоватым, выпуклым, прозрачным, как пуговицы, Сарриным глазам, скорбное выражение которых вполне соответствовало ее имени, Игорь предсказывал, когда она в очередной раз, расставшись со скорбью, обретет материнское счастье.

Как психолог, мой брат улавливал каждый момент зарождения молчаливой отцовской ревности — и немедленно укреплял мамино алиби личными «свидетельскими показаниями».

– В школе было родительское собрание, — сообщила однажды мама, возвратившись домой позже, чем хотелось бы отцу.

– Я там был! — немедленно подтвердил Игорь.

– Но тебя там не было, — возразила честная мама.

– Я тайно присутствовал…

– Зачем?

– Чтобы знать, что думают о нас наши родители.

По лицам учителей Игорь мог безошибочно предсказать, когда его или меня вызовут к доске. Даше эти предсказания не требовались: она, в отличие от нас, всегда была готова к ответу. Ах, если б ей разрешали отвечать и от имени всей нашей тройки! Тройки тогда не налезали бы друг на друга в наших с Игорем дневниках.

– Зачем нам нужна математика, если, распрощавшись со школой, мы и с ней распрощаемся навсегда? — недоумевал брат. — Психологически это необъяснимо!

Именно Игорь сообщил мне, что Лида не любит Дашу.

– Откуда ты знаешь?

– Смешной вопрос! Я же психолог. А ты не согласен?

Психолог изучает не собственный внутренний мир, а мир окружающих. Поэтому Игорю было любопытно, что я отвечу.

– Если Лида не любит Дашу… это печально.

– Не огорчайся, Серега. Это естественно! — возразил брат-психолог. — Двум красавицам в одном классе тесно. Ты согласен?

С терзаниями по поводу того, зачем Лиде нужен успех у всех, если она имеет успех у меня, я не расставался до окончания школы.

Когда мы были в седьмом классе, я, страдальчески взирая на Игоря, произнес:

– Не могу понять…

– Любит ли тебя Лидка Пономарева?

– Во-первых, Лида. А во-вторых, как ты догадался?

– Смешной вопрос! Я же психолог, Серега.

Отец называл меня Серегой «со значением» — задумчивым и драматичным: так звали его погибшего фронтового друга. А Игорь — просто вслед за отцом и за моей внешностью.

– Конечно, хотелось бы проверить, любит ли меня Лида?.. Только вот каким образом?

– Немедленно заболеть! Чувства точнее всего определяются болезнью и смертью. Умереть было бы лучше, но заболеть проще.

– Проще… Но как?

– Ты станешь больным, оставаясь здоровым!

– Но если она придет и…

– Главное, чтобы пришла! — перебил Игорь. — Если придет — хорошо. А если прибежит — то отлично. Еще имеет значение, через какое время она явится: через минуты или часы! Хотелось бы открыть ей дверь через секунды… Тогда, значит, ты любим на все сто процентов! Поверь мне, психологу.

«Уж поверьте мне, психоневрологу!» Эти слова я перенял у брата, слегка их переиначив.

– Но как заболеть?

– Заболеть — просто, — сказал Игорь, — выздороветь — труднее. Но это если на самом деле… А в данном случае? Сначала ты сымитируешь болезнь, а потом — излечение.

– Что я сделаю?

Как психолог, Игорь знал слова, до значения которых я еще не добрался.

– Сымитируешь, Серега… то есть изобразишь.

– Какую болезнь? Ведь Лида такая умная — и сразу…

– Любой женский ум есть всего-навсего женский ум. Он легко преодолевает путь от подозрительности к доверию.

Так мой брат Игорь разговаривал в седьмом классе. Моцарт в его возрасте давно уж сочинял музыку, а Игорь давно уж разбирался в женской психологии… если в ней вообще можно разобраться.

– Тебе виднее, — сказал я.

– Еще бы! — ответил он. — И не нервничай. Не психуй… Лучше быть психоневрологом, чем психом и неврастеником. Пусть она сходит с ума! Учти: выгоднее быть безумно любимым, чем безумно влюбленным.

От кого-то я уже слышал подобную фразу… Может быть, от Абрама Абрамовича?

Честное слово, именно в ту минуту мне пришла в голову мысль стать психоневрологом. «Пусть лучше я буду излечивать от сумасшедшей любви, чем сам буду лечиться от сумасшествия», — подумал я.

– Тебе Анекдот рассказывал анекдот о том, чем неврастеник отличается от шизофреника? — спросил Игорь, словно угадав овладевшее мною намерение.

– Нет… Не помню.

– Так слушай. «Шизофреник знает, что дважды два — это пять. И он абсолютно спокоен. А неврастеник знает, что дважды два — четыре… Но его это безумно волнует!» Она любит тебя. Как дважды два… Уж поверь мне, психологу. И не дергайся!

– А ты докажи.

– А ты заболей!

– Какой болезнью?!

– Естественно, редкой и непонятной. В которой не только она, но и сам Пирогов бы не разобрался. Ну, например… «Скачка температуры»!

– Есть такая болезнь?

– Нету. Но у тебя будет.

– И в чем она выражается?

– Какие симптомы? — Игорь так разговаривал. — Симптом только один: скачка температуры. Я сообщу ей по телефону, что у тебя сорок один градус. А когда она примчится, температура будет уже тридцать шесть и шесть.

– А она примчится?

– Не сомневаюсь, Серега. Не сомневаюсь!

– Почему?

– Смешной вопрос! Я же психолог.

Лида примчалась… Она любила меня. И так сильно любила, что больше всего ее взволновала «нормальная температура».

– Была сорок один?

– Ртуть упиралась в головку градусника, — ответил Игорь. — Если бы она могла расколоть стекло, то разбила бы!

– А теперь нормальная?

– Как видишь.

– То нормальная, то повышенная? Уж лучше бы все время была повышенная. Надо вызвать профессора… специалиста!

Она любила меня.

Любовь, я понял еще в детском саду, ужасна тем, что не отпускает человека ни на мгновение. Стихи, я думаю, иногда освобождают от себя поэта, наука не круглосуточно будоражит и терзает Мысли ученого, а любовь полностью завладевает тем, кто ей поддается. Она либо вовсе и порой внезапно покидает свою жертву, либо пребывает вместе с ней неотрывно, как дыхание или сердцебиение. Даже ночью, даже во сне.

Можно было считать, что я не расставался с Лидой Пономаревой ни на секунду, начиная со старшей группы детского сада. В младшей ее просто не было… А она? Расставалась ли со мной хоть на секунду?

– Этого ты не узнаешь никогда, — огорчил меня Игорь. — Скажет, что не расставалась. А с точностью этого не установит никто. Ни один психолог!

– Даже ты?

– Даже я.

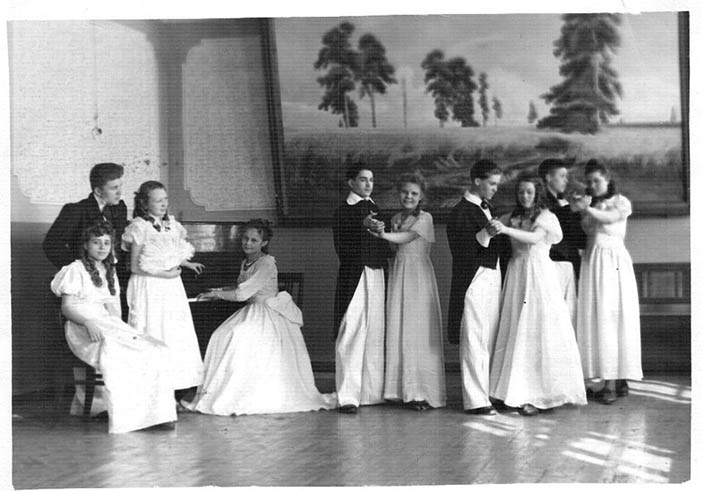

Особой достопримечательностью нашей школы был ее «театр». Так получилось, что брат преподавательницы литературы — известный режиссер, лауреат всяких премий Иван Васильевич Афанасьев — руководил театральным училищем, приравненным к высшему учебному заведению. Он исповедовал теорию, согласно которой актерские дарования надо искать и обнаруживать если не в родильном доме, то уж, во всяком случае, среди школьников. Его сестра-учительница посоветовала обнаружить эти таланты в ее школе. И режиссер обнаружил! Поэтому по воскресеньям в наш зал устремлялись театралы со всего города. Зал — когда не только яблоку, но и сливе негде было упасть — вмещал человек двести. И попасть в него считалось престижным. «Вчера мы были у Афанасьева!», «Вы еще не были в афанасьевском театре? Ну как же так?». Характерно, что академический театр, который прежде возглавлял брат нашей литераторши, «афанасьевским» не называли.

Знаменитый режиссер относился к сестре-учительнице почти так же, как мы с Игорем к Даше. И он, и мы любили своих сестер и защищали их: мы Дашу — от поклонников и завистниц, а он свою сестру — от жизненных невзгод и полного одиночества. Благодаря брату — народному артисту Ивану Васильевичу — незамужняя и бездетная, активно некрасивая женщина обрела новую жизнь: пусть не личную, но необычайную, праздничную. С помощью ее протекции можно было добиться «прослушивания» у Ивана Васильевича, достать билеты — хотя бы на приставные стулья. То, что на спектаклях требовались и приставные стулья, было нашей дополнительной гордостью.

Я говорю «нашей» не только потому, что учился в той школе, но и потому, что первым среди обнаруженных Иваном Васильевичем талантов была Даша. А вторым дарованием — опять вторым! — стала Лида Пономарева. Произошло это, когда мы учились уже в восьмом классе. Неприязнь Лиды к Даше с каждым годом все оттачивалась, превращаясь постепенно в ненависть. Даже в классном журнале Даша была впереди, так как хоть первые буквы наших фамилий совпадали, второй буквой у нас было «Е», а у Лиды, к ее неудовольствию, «О».

Даша играла Золушку, Снегурочку, Джульетту… А Лиде и другим дарованиям Иван Васильевич, как и все режиссеры, подробно и неоднократно объяснял, что нет «маленьких ролей», а есть «маленькие актеры». Лида, с одной стороны, не хотела считаться маленькой актрисой, боящейся неглавных ролей, а с другой — к маленьким ролям она тяготения не испытывала.

– Великие мастера часто исполняли и великие роли, — справедливо заметила она.

– Но не гнушались и «проходными», превращая их в незабываемые, — пояснил Иван Васильевич.

Сначала Лиде досталась роль одной из Золушкиных сестер.

– Ну да… Твоя сестра будет играть сказочно идеальную героиню, а я, естественно, стерву.

– Но стерву может играть и сказочно идеальный человек, — ответил я, намекая, что Лида является именно таким человеком.

Сейчас, когда та любовь давно уже освободила меня от своих оков, я осознаю, что Лида, увы, не была идеальной.

Она была ослепительной: ослепляли безукоризненной, поражающе одноцветной белизной ее зубы; ослепляли празднично-золотистым, как с новогодней елки, блеском ее волосы, а осенне-яблочным — ее щеки… Находясь в таком ослеплении, сути не разглядишь. Глаза у нее были разного цвета: один — зеленый, а другой — карий. Она непрестанно об этом помнила. И, как все другое, использовала столь редкую необычность для своей выгоды. То прищуривала — не закрывая до конца! — карий глаз, а зеленым открывала желанную для многих дорогу к общению. Щелочка карего глаза предупреждала, а то и угрожала: надежда может быть отобрана, а обещание прекращено.

Когда мы были уже в десятом классе, Иван Васильевич — как нарочно — предложил Лиде «попробовать себя» в качестве кормилицы Джульетты. Отказаться от роли — это значило, по системе Афанасьева, отказаться от театра. И Лида на сцене, у всех на виду, стала кормилицей моей сестры.

«Слава Б-гу, что Дашу на самом деле вскормила все-таки моя мама!» — думаю я сейчас.

Иван Васильевич выглядел не то чтобы красивым, а роскошным мужчиной: даже запах от него исходил какой-то дворцовый. Нельзя сказать, что значительными выглядели «черты» его лица, ибо «черт» не было, а были: уж нос так нос, подбородок так подбородок, лоб так лоб (не столь сократовский, как у Абрама Абрамовича, но выпуклый, крупный, явно таивший в себе ум, от которого невозможно было укрыться). Уж поверьте мне, психоневрологу.

Словно только что полученные от портного, витринно отутюженные костюмы; неотрывные от них по цветам и оттенкам галстуки; рубашки (ни единой складки под микроскопом не разглядишь!), ненастырно гармонировавшие и с костюмами, и с галстуками; платки, пышно выбивавшиеся из нагрудного кармана…

Так как мама и Даша все на свете умели, они и зашарпанную школьную сцену превратили в театральную, стараясь, чтобы эстетически она соответствовала внешности Афанасьева. Убрав все лишнее, углубили ее. А дома по вечерам «ушивали» и расцвечивали чьи-то пиджаки, брюки и платья, подгоняя их под внешность и характеры «действующих лиц».

– Все, что с «чужого плеча», должно стать своим для плеча персонажей, — напоминал на репетициях Афанасьев.

Сам-то он постоянно ощущал свою одежду своей — и плечами, и грудью, и спиной… То, что было на нем, могло быть только на нем.

Сестра-учительница была похожа на брата, но скульптурность мужского лица к ее лицу не приспособилась: делала его громоздким и вызывающе неженственным. Лишь взгляд у них был один и тот же: откровенный, не боявшийся столкнуться с другими взглядами.

На премьере «Ромео и Джульетты», обставившей школу автомашинами, как бензоколонку, я, сидя позади Игоря на приставном стуле, заметил, что Иван Васильевич тоже как бы исполнял в спектакле ведущую роль: он смотрел на Дашу не менее влюбленно, чем общешкольный сердцеед Гена Матюхин, игравший Ромео.

Это было нашей последней школьной весной.

Гена, который в программках именовался Геннадием, на сцене признавался в любви не Джульетте, а моей сестре Даше. Получил такую возможность… Другой возможности у него не было, потому что на прежние притязания Даша ответила с маминой деликатностью и маминой же решительностью:

– Не обижайся, пожалуйста… Но уволь!

– От чего тебя уволить? — спросил обескураженный Матюхин, привыкший даже «крепости» брать без боя.

– Не от чего, а от кого, — ответила сестра. — От себя!

Таким же радикальным образом она реагировала на домогательства и других поклонников. А если домогательства продолжались, Даша обращалась за помощью к своим братьям, которых Абрам Абрамович не без причины называл «братьями-разбойниками». Сыновья Героя, мы обороняли сестру героически: предупреждениями, угрожающими записками, а то и физической силой, которая иногда оказывалась результативней уговоров и убеждений. Так как Даша умудрилась покорить даже недоступные для лирических чувств сердца хулиганов, живших в нашем дворе, нам пришлось объявить войну и тем влюбленным, что находились на учете в милиции.

Узнав о кровавой — в буквальном смысле — мести, которая по-грозовому низко и душно нависла над нами с Игорем, Даша тоже ощутила себя наследницей отцовского героизма. Увидев из окна, что шайка влюбленных, усевшись на скамье — пока еще не подсудимых, а в центре двора, — играла в карты, Даша помчалась вниз. Она и бегала так, что впору было, разинув рот, заглядеться: легко отрываясь от земли (вот-вот взлетит и исчезнет!). А вернувшись, сообщила маминым, неотразимо грудным меццо-сопрано, в которое можно было персонально влюбиться:

– Они вас пальцем не тронут!

Поклонники-хулиганы угрожали нам вовсе не «пальцами», а кастетами и ножами, но мы с Игорем приняли отважные позы:

– Чего их бояться?

Была ли она сама до тех дней в кого-нибудь влюблена? Это, при ее скрытности, и сам «объект» долго бы не узнал. Но существовал ли он?

Анатолий АЛЕКСИН

Продолжение тут