Что детей полезно время от времени поколачивать, известно всем и с незапамятных веков. Если виноваты — в наказание, а если невиновны — в поощрение, но чтобы помнили родительскую руку. Я эту мудрость познал когда-то на себе, но сам ни разу не воспользовался ею, чем, безусловно, нарушил воспитательскую заповедь, не случайно переходящую из поколения в поколение. А жена моя изредка детей поколачивала в нежном их возрасте. И до сих пор с радостью вспоминают они те чисто символические шлепки и подзатыльники, обожая за семейным столом вслух обсуждать неслыханные побои, коим подвергались всё свое невинное мучительное  детство. Что же касается меня, то в доме была в ходу привычная шутка: если дети были в плохом настроении или просто капризничали, мать сурово говорила им, что позовет сейчас папу и папа их поколотит. Дети от смеха возвращались в пристойное состояние. А я вовсе не по доброте душевной, мягкотелости или оголтелой любви не мог поднять на них руку, а по странной патологии памяти: я всю жизнь очень отчетливо и ясно помнил ощущения, связанные с собственным воспитанием. И напрасность абсолютно всех родительских попыток образумить меня, наставить на путь истинный и отвратить от дурного — до сих пор мешает мне даже давать советы своим выросшим детям. Хотя хочется порой это делать с той же неудержимой силой, как хотелось некогда дать подзатыльник.

детство. Что же касается меня, то в доме была в ходу привычная шутка: если дети были в плохом настроении или просто капризничали, мать сурово говорила им, что позовет сейчас папу и папа их поколотит. Дети от смеха возвращались в пристойное состояние. А я вовсе не по доброте душевной, мягкотелости или оголтелой любви не мог поднять на них руку, а по странной патологии памяти: я всю жизнь очень отчетливо и ясно помнил ощущения, связанные с собственным воспитанием. И напрасность абсолютно всех родительских попыток образумить меня, наставить на путь истинный и отвратить от дурного — до сих пор мешает мне даже давать советы своим выросшим детям. Хотя хочется порой это делать с той же неудержимой силой, как хотелось некогда дать подзатыльник.

Почему семья наша была дружна и счастлива, я обнаружил уже давным-давно и свое важное открытие скрывать не собираюсь. Год рождения моей жены Таты совпадает в точности (по двум последним, разумеется, цифрам) с размером моих ботинок, и наоборот: размер туфель моей жены — в аккурат мой год рождения. А более глубоких причин я просто не искал, поскольку убежден, что глубже не бывает.

Дочь Таня родилась у нас в марте шестьдесят шестого года. (Мы ее ждали с нетерпением, Тата еще на свадьбе чувствовала себя очень плохо.) Шел как раз какой-то очередной (конечно же, всемирно-исторический) съезд коммунистической партии — уже странно это даже вспоминать, а тогда вся пресса изнемогала от восторгов, освещая важное событие. И я жену немало испугал, предложив назвать дочку Съездиной и дать об этом телеграмму в президиум съезда. Но назвали ее Таней (в честь прабабушки, дивного человека), привезли домой, обильно выпили большой компанией, и стала наша дочь лежать на подоконнике в картонном ящике из-под радиоприемника — это она так гуляла. К лету ближе, когда окна уже были настежь, мне как-то сказала наша соседка, ветхая интеллигентка Вера Абрамовна:

– Это вы как же не боитесь, Гарик, вашу девочку ведь могут с подоконника украсть!

– Ах, Вера Абрамовна, — ответил я беспечно и снисходительно, — лишь бы не подложили вторую!

Старушка охнула и недели две старалась не замечать меня при встрече.

Впрочем, семья наша не была уж такой разгильдяйской — мы прогуливали Таньку и в коляске. Жена великодушно избавила меня от этого попечения (я писал какую-то очередную книгу), но однажды выгнала с коляской и меня. Это очень хорошо в семье запомнилось (нет-нет, я дочь не потерял ни разу), потому что я вернулся с грустным и завистливым стишком:

Цепям семьи во искупление

Б-г даровал совокупление,

а холостые, скинув блузки,

имеют льготу

без нагрузки.

Маленькую Таню мы воспитывали почему-то очень строго: в частности, не подпускали к столу, когда в доме сидели гости (знали хорошо по собственному опыту, как докучают и стесняют за столом шумливые чужие дети). Это, правда, длилось недолго. Запретный гостевальный стол незамедлительно стал для малявки предметом жгучего вожделения, и как-то раз, незаметно просочившись в комнату, где мы с друзьями выпивали, наглая крошка подошла к столу и жалобно сказала:

– Если люди не хочут, я сама съем.

Тут, конечно, все едва не зарыдали, и запрет наш рухнул сам собой.

Еще ей мать с усердием читала разные художественные произведения. Настолько разные, что как-то по филологической горячке прочитала даже горьковскую «Песню о буревестнике». Это запомнилось, потому что маленькая Таня проявила вдруг незаурядный вкус и по окончании поэмы грустно, но убежденно сказала:

– Нет, не нравится мне эта птица.

А вообще была она вполне доверчива. Когда я утром вел ее в детский сад и она жаловалась, что уже устала идти (хотела на руки), то я советовал ей попрыгать или пробежаться (большой я был Песталоцци в эти годы), и она немедля следовала совету идиота, доставшегося ей в отцы. Но чувствовала себя после этого и впрямь отдохнувшей. А про детский сад и вспоминать не стоит, всем нам запомнилась одна ее когдатошняя просьба:

– Мамочка, а не могла бы ты меня водить в сад, где нету деток?

Именно тогда и пришла ко мне грустная, но верная мысль, что садисты — это родители, отдающие своих малявок в детские сады.

Я принимал посильное участие в умственном развитии нашего ребенка. Если нам обоим доставалось что-нибудь особенно вкусное, то я, развивая детскую сообразительность, всегда предлагал:

– Давай сперва съедим твое, а потом каждый свое.

– Давай, — спокойно соглашалась дочь, и я пристыженно замолкал.

Вообще о детей наших разбивались вдребезги самые различные педагогические приемы. Однажды наш приятель, кандидат каких-то важных наук, услышав, что у маленького Эмиля нелады с арифметикой, надменно и неосмотрительно предложил за пять минут вразумить и обучить этого мелкого человека. «Я десяти таджикам диссертации по педагогике написал», — горячился приятель, и мы позвали сына, приготовившись к позору самонадеянного умельца. Так оно мгновенно и случилось.

– Вот посмотри-ка, Миля, — вкрадчиво сказал педагог, — мы сейчас с тобой сразу же поймем вычитание.

Милька молча и преданно смотрел на симпатичного дядю.

– Ты только представь себе, Миля, — задушевным голосом сказал большой педагог, — что я тебе сейчас даю четыре яблока…

– Спасибо, — сказал Миля, расплываясь в радостной улыбке, и учитель сконфуженно замолк. А Милю отпустили ни с чем, что не должно было ему прибавить уважения к ученым людям.

Я только отвлекся от важной темы: своего старательного участия в нелегком деле взращивания ребенка. Жена Тата работала в музее, так что мне порой до самого ее возвращения выпадало счастье незамысловатого попечения: следить через окно, чтоб Танька никуда не отлучалась из песочницы. И до сих пор не могут мне в семье забыть, как позвонила Тата из музея, и я сердечно ей ответил, что смотрю в окно ежеминутно и сейчас только смотрел: там дочка Таня благополучно возится с песком в своем трогательном красном пальтишке.

– Игорь, — сказала мне жена, и я впервые в жизни явственно услышал, что мое имя может прозвучать как абсолютный звуковой синоним слова «идиот». — Игорь, — повторила она, — Таня свое красное пальтишко износила уже год назад, она гуляет в голубом, я срочно выезжаю.

Ничего, однако, страшного не произошло. Танька три часа уже сидела у подружки и разве что вспотела, так и не сняв свое голубенькое пальто. И вовсе не было причин мне это помнить столько лет, но таково устройство женской памяти.

За всем происходящим в доме наша малявка пристально следила, наблюдениями своими тут же делясь. Отец, например, как-то по задумчивости не закрыл за собой дверь в том месте, где ее сразу закрывают. Мы б этого и не заметили вовек, но Танька прибежала к матери с негромким удивленным возгласом:

– Мама, дедушка вошел в уборную, что-то достал и держит!

Я достиг большого педагогического успеха: как-то маленькая Танька встала ночью пописать и обнаружила, вернувшись, что она машинально застелила постель.

А культурно развивал я дочку неудачно. Однажды взял, к примеру, на выставку знакомых художников. Мы долго добирались на метро, потом плелись пешком, а по дороге я рассказывал малявке, какой странной, необычной и прекрасной будет эта выставка картин под открытым осенним небом. А когда добрались наконец, то в ту же самую минуту на пустырь, где прямо на земле стояли мольберты, выскочили дюжие и злобные ребята, полилась вода из пожарного брандспойта, и на беззащитные картины поехал слепой огромный бульдозер. И я стоял, глотая слезы злости и бессилия, и праздника не получилось. Это угодили мы на ту самую, сегодня знаменитую «бульдозерную» выставку, но что я мог тогда объяснить маленькой девочке?

Дети, кстати, сами того не понимая, говорят порой совершенно исторические фразы, только взрослые осознают провидческий характер этих слов гораздо позже. Так, мы с Танькой ехали куда-то, угадав случайно в день пятидесятилетия империи (это было в семьдесят втором). Ничто еще не предвещало распада, и гремела музыка из уличных репродукторов, и развевались праздничные флаги, и огромная стояла очередь на наш автобус, долго не приходивший. Но, в конце концов, он появился, мы забултыхались в хлынувшей толпе, держась за руки, чтоб не растерять друг друга, и моя дочка тихо вдруг сказала фразу, ключевую для такого исторического дня:

– Лучше ехать на такси, — сказала она мне, — чем со многими народами.

А сами народы, обратите внимание, до нехитрой этой мысли еще лет пятнадцать тяжко додумывались…

Я писал тогда разные статьи о науке, у меня их взял печатать журнал «Юность», и кошмарно я гордился, что статейки мои были с фотографией. Приезжал ко мне домой фотограф, долго всячески усаживал меня на стул, хвалясь попутно, что снимал недавно Анастаса Микояна, наклонял мне голову то вправо, то влево, а один раз в профиль повернул, и я едва успел про нос подумать, как он в ужасе мне властно закричал: «Обратно!»

А спустя неделю после выхода журнала опознала меня именно по фотографии дочь Таня, идя с матерью из магазина:

– Мама, — закричала она радостно, — смотри, вон на помойке папочка валяется!

Из собственных ее литературных упражнений (как же без них в интеллигентной семье!) у нас и сейчас одно сохранено. Жена работала в музее Пушкина, и дома в разговорах очень часто его имя всплывало, и читали его сказки и стихи, но дети ведь не ведают нашей иерархии уважения: для Тани маленькой это светлое имя оказалось связано с печалью, что мать иногда вечерами уходит на какие-то чтения, тоже относящиеся к Пушкину. И попалась Таньке фотография артиста Александра Кутепова, часто выступавшего в музее (это она знала), и написала дочь на обороте все слова, что выражали ее чувства (сохраняю авторское написание): «Евген Оныгин — свенья».

1990-е годы

О таком детском наплевательстве на взрослые наши святыни помню я еще одну историю, поэт Сергей Давыдов нам ее как-то в Питере рассказал. Однажды в нежном возрасте (много лет тому назад) привезли они свою дочь в Комарово и стояли на лужайке — гуляли. Подошла к ним шедшая к кому-то в гости Анна Андреевна Ахматова, пожаловалась вскользь на кашель и насморк по осенней погоде, а маленькую дочь их — наклонилась и поцеловала. А уже по детскому саду знала многоопытная дочь, что простудой можно запросто заразить человека, и тогда прости-прощай прекрасные прогулки по свежему дачному воздуху. И к ужасу родителей, воскликнула крошка гневно:

– Ты зачем меня поцеловала, сопливая старуха?

Тут ее поволокли, конечно, в дом, надавали шлепков и в угол поставили, объясняя попутно, как все любят и почитают Анну Ахматову и какой это ужас и невоспитанность — такое говорить такому человеку. Но через час решили, что повоспитали достаточно, и отпустили снова погулять. И, как назло, возвращаясь домой, появилась величественная Анна Андреевна. Решив наладить отношения, бедняга-дочь ей громко закричала:

– Анна Лохматова, я тебя прощаю!

И девку снова потащили на правеж.

Танюшке нашей очень помогали жить ее оптимизм и доверчивость. Как-то принесла она из детского сада свой рисунок и сказала не без гордости:

– Мамочка, вот мы сегодня рисовали, и хорошие рисунки нам велели понести домой и показать родителям, а которые вышли так себе, те забрали на выставку.

Но вскоре отличилась она по вполне художественной части. Кто-то подарил ей набор цветных мелков, и они на пару с закадычной подружкой восемью цветами на асфальте у подъезда написали крупно и красиво слово «жопа». Тут мы с Татой быстро набежали, подружка смылась незаметно и мгновенно, Таньке дали в наказание большую мокрую тряпку, и она, слезами обливаясь, принялась уничтожать написанное. Тряпку она время от времени приносила домой, я сурово прополаскивал и выжимал ее, и Танька снова шла на свою каторжно-исправительную работу. После чего от горя и страданий она мелками даже рисовать не стала — кажется, их подарив коварной задушевной подружке. И подружка стала с возрастом прекрасной художницей. Ибо неисповедимы пути Господни.

Продолжение тут

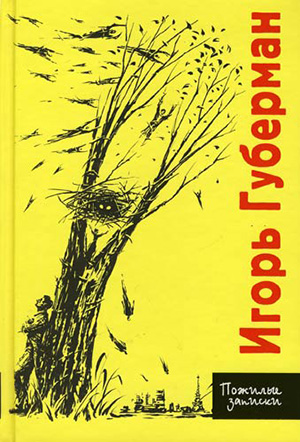

Игорь ГУБЕРМАН

Из книги «Пожилые заметки»

e-reading.club

(голосовало: 7, средняя оценка: 4,86 из 5)

(голосовало: 7, средняя оценка: 4,86 из 5)