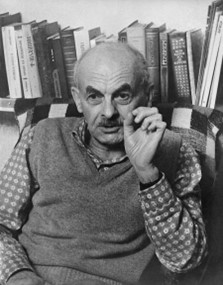

Давид Самойлов с женой Ольгой (Лялей)

Давид Самойлов — наверное, лучший поэт в своем поколении, — фронтовик, романтик, лирик, запомнился в образе эдакого Моцарта — тем более он сам этот образ культивировал. Пушкинская традиция — поэт, мыслитель и одновременно вояка-забияка, любимец женщин, вечно окруженный друзьями и фонтанирующий остротами.

Так и видишь Самойлова во главе стола, где его сотрапезники — лучшие люди эпохи, от Ландау с Сахаровым до Окуджавы с Левитанским. Образ, конечно, правдивый, но лишь отчасти — в его собственных дневниках предстает совсем иной человек: скрытный, меланхоличный, полный сомнений. В общем, сокровенный… Столь же двойственной, между прочим, была и его эпоха, так называемый шестидесятые, растянувшиеся на два десятилетия, хотя сейчас те времена представляются нам — по крайней мере, по сравнению с нынешними, — бодрыми, яркими, цельными. Старший сын поэта, Александр Давыдов, писатель, издатель, переводчик, главный редактор журнала «Комментарии», долгие годы задававший интеллектуальную моду для поколения next, подтверждает это, рассказывая об отце как о личности многогранной.

— Александр, я вам сочувствую: тяжелое у вас, видимо, было детство… В том смысле, что вокруг — одни сплошные гении, от которых не продохнуть. Как говаривал голливудский алкаш, писатель Чарльз Буковски — мол, как эти гении надоели с их нотациями…

— Смешно. И отчасти правда, конечно — у детей знаменитых людей, и вправду, случается некоторое отторжение: иные мои сверстники, выросшие в известных семьях, терпеть не могли мир высокой культуры и всё, что с ней связано… Но, может, в интерпретации их родителей этот самый мир культуры не выглядел таким соблазнительным?

— Кто же у вас «жужжал» чаще всего?

— В основном поэты, конечно. Ну и художники заходили, реже — актеры. Часто бывал Борис Слуцкий — ближайший друг отца. Он тогда был, до появления Евтушенко и Вознесенского, самым знаменитым поэтом страны. И Мартынов еще… Его знаменитые стихи о физиках и лириках, неопубликованные стихи о Сталине… Ну и так далее. Заходил, между прочим, и Евтушенко, тогда еще юный. Межиров часто бывал и такой экзотический человек, как Николай Глазков — очень странный, и при этом чрезвычайно привлекательный.

— Такое созвездие и атмосфера, как естественное обрамление жизни, в конце концов, и является школой хорошего вкуса?

— Действительно, критерии были не условные, а безусловные. Я бы в любом случае, как и все дети на свете, — кем бы родители ни были, хоть отпетыми дураками, — считал бы отца и его друзей самыми умными и талантливыми, а маму — самой красивой, но так получилось, что…

— Совпало? Мама и вправду была одной из известных московских красавиц, отец — выдающимся поэтом?

— Ну да, тот случай, когда обычные детские преувеличения оказались абсолютной правдой. И хотя для любого ребенка отец — самый на свете талантливый, определить трудно, кто там талантливей, кто лучше всех. Это время рассудит. Но что уровень был настоящий, это чистая правда, тут не поспоришь.

— Ну и кто, скажите как на духу, на вас чуть ли не в младенчестве произвел самое сильное впечатление?

— Конечно, Слуцкий! Кто же еще. Красивый был мужчина, импозантный, с военной выправкой, командным голосом. Отец по сравнению с ним казался скромным, тихим, незаметным таким. Я даже ревновал к повадке Слуцкого — было обидно за «незаметного» отца…

— А Ахматову помните?

— Нет, врать не буду, она сама никогда не приходила. А вот отец ее бывало навещал. И меня в детстве даже такие мысли посещали, мне тогда лет десять уже было, — напроситься, что ли, с отцом к ней сходить. Каким-то наитием я уже тогда понимал, что это человек какой-то особенный, хотя стихов ее тогда не знал. Но почему-то так и не собрался — жаль, конечно… Так и не увидел ее в жизни ни разу.

— Отец не давил на вас своим авторитетом — ну, невольно, конечно? Как вообще формировались ваши отношения?

— Отношения у нас были негладкие, что и говорить, какими они и должны быть с любой яркой личностью. Отец только издалека, в поверхностном светском общении казался легким, остроумным, всегда милым. Вблизи он представал совсем иным человеком: хотя любил повторять, что, мол, он человек без комплексов, это далеко не так. Людей без комплексов вообще не бывает, это ненормально, отсутствие комплексов, и у отца были свои, очень сложные отношения с действительностью. Много личного, многое с творчеством связано… Так не расскажешь. В общем, полнокровные сыновне-отцовские были у нас отношения, с взаимной любовью, но и с конкуренцией тоже. Вначале я ему подражал, потом, естественно, начал отстаивать свое…

А давить? Даже смешно было предположить, что скромнейший и деликатнейший Самойлов моего детства мог на кого-либо давить, тем более подавлять. Наоборот, я испытывал к нему какое-то жалостливое чувство — таким беспомощным перед жизнью он казался… Да и его тогдашний статус был весьма неопределенный — малоизвестный, не печатающийся поэт. Вот в последние десятилетия своей жизни он изменился едва ли не до полной своей противоположности… Но к тому времени я был уже взрослым человеком.

— В последнее время ваш отец жил в Пярну со своей новой семьей. Действительно ли все было так гармонично, как свидетельствуют очевидцы? Не все, правда, если честно, вы уж извините…

— Это да. Последний период жизни Самойлова, когда он переехал в эстонский город Пярну, мемуаристы описывают как сплошную идиллию. Самойлов предстает в их воспоминаниях «мудрецом на покое». Воин, поэт на склоне лет удалился от суетного мира и наслаждается частной жизнью в лоне семьи. Еще в юности отец задумал обширный «роман воспитания» о себе и своем поколении. Замысел не осуществился, но мемуаристы как бы сами дописывали его концовку, эдакий назидательный хэппи-энд. Этот образ возник не случайно: Самойлов его сам творил со свойственным ему артистизмом. Он редко кому открывал душу и тем более к жалобам на жизнь был категорически не склонен. Увы, роман его жизни завершался драматично. «Семейная идиллия» иногда достигала такого накала, что у него были даже попытки самоубийства. Что уж скрывать, коль в некоторых опубликованных воспоминаниях об этом уже сказано? Тогдашняя жизнь, как и нынешняя, враждебна классическим сюжетам.

— А он принял вашу прозу, которую критики упрекают в излишней сложности?

— С уважением отнесся, но и с непониманием, даже раздражением. Видимо, ожидал чего-то другого.

— Чего-то, что являлось бы продолжением «шестидесятничества» — в лучшем, естественно, смысле этого термина, без пародийного оттенка?

— Ну да. Это вообще вопрос существенный, и не только со мной связанный. Он ведь не только мою прозу, но и творчество целого поколения не воспринял — причем, лучших из этого поколения. На самом деле произошел разрыв литературных поколений — и это случилось как-то так тихо и незаметно, где-то в семидесятых… Поэты-шестидесятники наверняка хотели своего продолжения, но увидев, что литература пошла по другому пути, разочаровались и обиделись. Симпатичны им были их эпигоны. Не стану утверждать, что все они бездарны, но ведь это именно что последователи, ничего нового в литературу они не внесли. Настоящие же яркие литературные личности — такие, как Иван Жданов, например, — поколением шестидесятников не воспринимались… К сожалению…

— Тем не менее, я слышала, что он высоко ценил Бродского?

— Они практически одновременно начинали, хотя Бродский вошел в этот круг совсем юношей. Несмотря на это, Самойлов для него был мэтром. Познакомились они через Ахматову — и надо сказать, Анна Андреевна высоко ценила обоих. У меня, между прочим, сохранились письма Бродского к отцу. Кстати, приятно, что и обо мне там есть пара приязненных слов, хотя, как я уже говорил, как раз Бродского я в раннем детстве даже не заметил. Интересные письма: с одной стороны, Бродский обращается к отцу как младший к старшему, уважительно, с другой — пытается дерзить, отстаивая свою независимость.

Вообще отец сразу его оценил: у него в дневнике есть такая фраза — приходили, пишет, ленинградские поэты и один из них, имел в виду Бродского, — настоящий талант. И дальше сетует: мол, какой он неприспособленный к жизни, дай Бог ему выжить хотя бы физически… Вот тут он Бродского недооценил. Когда я своим друзьям-поэтам про этот отцовский пассаж рассказывал, они в голос смеялись.

— Самойлов, кажется, и с Окуджавой дружил? Вы его помните по своему детству?

— Еще бы не помнить! А сдружились они в дачном поселке Литгазеты, был такой, там летом сотрудники газеты жили, а зимой любой писатель мог снять там домик. Вот на этих дачах — я на всю жизнь запомнил — собиралось действительно блестящее общество, будущие знаменитости, тогда еще молодые: Левитанский, Корнилов, Окуджава, Винокуров, Войнович, Сарнов и многие другие. В те времена слава Окуджавы только-только начиналась. Мы снимали дачу вместе с Левитанским, который с ним тесно общался. …И вот как-то, помню, поднялась вдруг неимоверная суета: как выяснилось, Окуджава, снимавший соседнюю дачу, обещал прийти попеть. А поскольку тусовки всегда поздно начинались, меня, само собой, погнали спать…

Я, видимо, думал, что придет эдакий романтический юноша в кудрях, а приехал пожилой (как мне тогда казалось), уже лысеющий, небольшого росточка, хмурый такой человек…. Помню, я долго не мог простить ему своего разочарования.

— А сколько вам тогда было?

— Ну, лет десять, наверно. Постепенно я, конечно, свыкся с обликом Окуджавы, но не сразу, далеко не сразу. «Обида» долго во мне сидела. Кстати, могу сообщить вам одну интересную историко-литературную деталь: Окуджава с Самойловым вместе написали пьесу, верней, почти ее дописали… Она, правда, бесследно исчезла, по крайней мере, в архивах не обнаружена. Мне довелось стать одним из трех ее читателей, вернее, слушателей. Теперь я остался единственным … А дело было так: жены драматургов решили выяснить, что там пишут их мужья. Жена Окуджавы выкрала тщательно скрываемый от посторонних экземпляр пьесы, и они с моей мамой читали ее вслух по очереди, а я был единственным слушателем. Там обыгрывается идея двойника, и интересно, помню, обыгрывается. Кстати, вдохновившись тем, что наши отцы пишут пьесу, мы с Игорем Окуджавой, сыном Булата Шалвовича — отличный был парень, между прочим, чуть меня моложе, — решили составить им конкуренцию. Правда, наша с Игорем пьеса дальше одной строчки не пошла. Строчка была такая: «За столом сидит компания. Входит пьяный Левитанский. Все встают, Левитанский падает». Тут-то наше вдохновение и иссякло.

Булат Шалвович через год-два развелся с мамой Игоря, очень симпатичной женщиной, которая вскоре умерла… Грустная история… И Игорь рано умер, успев, впрочем, оставить след в истории русского рока…

— Но пока этого не произошло, все было безоблачно — вы писали пьесы с Игорем, отец — с Окуджавой.

— И все это — в такой суете и толкотне, не приведи господи. Мама, — гостеприимный вообще-то человек — смертельно иногда уставала от этого. Она как-то не поленилась и посчитала, сколько народу прошло через нашу дачу за одно воскресенье. Получилось — без малого сто. Правда, это уже не на литгазетовской даче происходило, а на нашей собственной, в Мамонтовке. В Мамонтовке тоже было весело, кругом снимали дачи друзья родителей, да и из Москвы к нам часто наезжали. Помню визит Евтушенко: сейчас даже трудно представить, какой сенсацией это тогда было. Если бы сейчас к кому-нибудь на дачу Пугачева пожаловала бы, то даже ее визит не прозвучал бы так сенсационно. Евтушенко тогда только что с Кубы вернулся и был в сомбреро, в джинсах, а меня угостил жевательной резинкой, заморской штучкой, еще неизвестной в наших краях. Я, признаться, тогда не понял, в чем, собственно, прелесть этой дряни.

— Короче говоря, светская московская жизнь перемещалась летом на дачу. Ну а зимой? Затишье?

— Какое там! Как ни странно, те времена — по сравнению с нынешними — были гораздо более светскими. Сейчас и в театр ходят в джинсах и свитере, а тогда даже в ресторан ходили в вечерних платьях. Импорта еще не было, платья заказывали знаменитым московским закройщицам. Хотя я мальчишкой тогда был и интересовался совсем другими вещами, мамины платья, парчовые или панбархатные, необыкновенно красивые, до сих пор помню.

— Простите, а откуда у мамы были такие средства — отец ведь тогда не мог столько заработать?

— Зато мамин отец был знаменитым в то время профессором-кардиологом. Он и снабжал маму средствами, чтобы она выглядела по-королевски. Правда, выдавая очередную порцию денег, дед принципиально подчеркивал — вот, мол, тебе на наряды, остальное пусть муж обеспечивает. Отца это даже обижало отчасти… И потом, нужно было отчитываться — платьями… Ну конечно, дед не мог так уж подробно вникать, что почем, и мы на эти деньги еще и жили, но платья тоже шились часто.

— Знаменитый кардиолог, профессор, согласился выдать красавицу-дочь за безвестного и бедного молодого человека?

— А он, в принципе, к отцу с симпатией относился — такой милый парень, бесперспективный, конечно, ясное дело, бездельник и богема. Воспитанный на русской классике, стихов отца он не воспринимал и считал это несерьезным занятием. Но тогда, знаете ли, было не принято вмешиваться. Хотя дед, как честный человек, предупредил отца, сказав ему, что, дескать, быть мужем красивой женщины нелегко. И оказался, по сути, прав…

— Вообще интересно, как это отцу, которого, как вы утверждаете, многие превосходили — по части мужской повадки хотя бы — удалось жениться на первой красавице Москвы?

— Ну, обаяние, конечно, остроумие, какая-то брызжущая одаренность… И потом, он так отчаянно влюбился, что это тоже наверняка произвело впечатление.

— А мама?

— А мама, такая лениво-величественная, «спящая красавица», как ее называли, благосклонно принимала поклонение, никого особо не выделяя.

— Но выбрала все же отца? Как это произошло?

— Он мне потом рассказывал, как «переиграл» своего главного конкурента. Как-то они втроем сидели в ее маленькой комнатке: был жуткий холод, в послевоенные годы в Москве плохо топили, — а у соперника было хлипкое пальтецо. На отце же — теплая летная куртка, которую он с войны привез. Трофей, благодаря которому, возможно, и я на свет появился. Эта куртка всё и решила. Тогда другие нравы были, при даме не принято было сидеть в пальто, ну а в куртке — сам бог велел, даже стильно. Так вот, отец видит, что его конкурента трясет от холода и говорит: «Ну что, надоели мы Ляле, пойдем уже». Конкурент даже обрадовался, побежал в прихожую пальто свое надевать… А отец, демонстративно взглянув на часы: «У меня есть время, я, пожалуй, еще посижу». В этот же вечер и произошло решительное объяснение.

— И кто был этот конкурент?

— Бахмутский Владимир Яковлевич.

— О Боже! Мой любимый преподаватель истории зарубежной литературы во ВГИКе! Надо же! Это он мог бы помешать вам родиться. Но, видимо, виной всему не только отцовская куртка. Наверно, ваша мама все-таки разглядела в нем перспективу — духовную, имеется в виду, не материальную же.

— Вероятно, вы правы. Красавицам — такова уж их доля — обычно приписывают глупость, но мама как раз была еще и умным человеком. Отец это сразу понял — в своей ранней поэме написал о ней: «А девочка была умна, а девочка была красива…» Заметьте — «умна» впереди. По крайней мере, интуиция ее не подвела: все ее многочисленные ухажеры, не последние люди, все же не того уровня.

— С Ландау наша семья познакомилась уже тогда, когда мама была замужем. Причем он так корректно ухаживал, что это даже отца не задевало. Это вообще интересная тема — взаимоотношения Самойлова с учеными. Потом он и с Сахаровым подружился. Известно, что многие гуманитарии водили дружбу с крупными физиками, интеллектуально взаимообогащаясь. Но вот тут очень странный момент: когда читаешь воспоминания физиков о Ландау, волосы встают дыбом. Такая фигура — чуть ли не мистическая! Физики к нему относились с благоговением, с ужасом даже каким-то.

А в дневниках отца или в маминых воспоминаниях представал совсем другой человек: милый такой, обаятельный чудак, эдакий жюльверновский Паганель, страшно наивный во всем, что не касалось науки. Притом, что родители знали, что Ландау — великий физик-теоретик, которому приходится сталкиваться со сложнейшими мировоззренческими вопросами, но отца это почему-то мало интересовало. Странно, странно, я много раз об этом задумывался. Посудите сами: встретились, прямо скажем, не самые последние люди своей эпохи, и «не увидели» друг друга. Видимо, отца не очень интересовали умы другой фактуры, не гуманитарного склада. А о Сахарове он написал в своих дневниках: вот, мол, приходила Лена Боннэр со своим новым мужем. «Симпатичен, чудаковат, необычен» — ну, дословно я не помню, но что-то в этом роде. И всё! Тоже, выходит, милый чудак. Еще один. Отец его очень уважал. Вот с Солженицыным — это видно по воспоминаниям и дневникам Самойлова — он вел постоянный внутренний диалог. Но не с Сахаровым.

— А со стороны Ландау было понимание?

— Тоже нет. Для Ландау отец был симпатягой, богемным парнем, остроумным и веселым, не более того. Видимо, его просто привлекала богемность отцовской компании, которую он пытался привить и в своей научной среде, что порой приводило к трагикомическим ситуациям. Когда он буквально чуть ли не заставлял почтенных профессоров изменять своим женам — а попробуй ослушаться Ландау! — а их немолодых жен заводить любовников.

— Смешно.

— Только не самим жертвам его экспериментов. А с мамой у них такой диалог произошел, свидетельствующий, между прочим, о честности Ландау. Мама его спросила «Скажите честно, Дау (его все звали Дау): вы — гений? Если гений, я, пожалуй, вам уступлю». На что честнейший Дау ответил, что, мол, какой же он гений: «Вот Резерфорд, Бор, Эйнштейн — да, гении. А я — нет».

— Ну, а он …в своем роде не меньше?

— Да нет, меньше, наверно, он все же немного опоздал к эпохе великих открытий… Впрочем, нам тут трудно судить, ему самому видней. В общем, Ляля, мама моя, вздохнула с облегчением — честное признание Дау освободило ее от всяческих обязанностей по отношению к гению.

— Я многое читала, но все же это воспоминания порядочных людей, может, с перекосом, но не гнусные. Но есть и другие «мемуары» — г-на Куняева, например. Как они вам? Он, между прочим, до сих пор жив-здоров, и продолжает в том же духе.

— Ну, это просто подлость, с этим и дискуссии вести бессмысленно. Собственно, все знают, чего стоит Куняев. Между прочим, его в отцовский круг ввел Слуцкий, не ведая, что творит: получается, что с его легкой руки в нашем доме появился злобный, завистливый соглядатай. Правда, до поры до времени ничем себя не разоблачивший. Конечно, Слуцкий не виноват — откуда ему было знать?

— У вас есть письма дочери Сталина к вашему отцу?!

— Есть, но публиковать их, повторюсь, не стану ни в каком случае. Отец как-то намекнул, что их хорошо бы уничтожить, но, не уверен, стоит ли в этом случае считаться с его волей. Пока не решил, может быть, заложу их на хранения в ЦГАЛИ с пометкой «без доступа», лет на 50.

— А письма эти… как бы это сказать… слишком интимные?

— Ну, скажем так, письма страстно влюбленной женщины.

— Стало быть, вы их читали?

— Честно сказать, читал. Правда, помимо меня, никто и никогда их не видел — ну, кроме, конечно, еще и их двоих. Но вам, разумеется, я ничего не скажу об их содержании, и не просите… Познакомились они на вечеринке у Микоянов, в знаменитом Доме на Набережной, Светлана в том же доме тогда жила. Ну, засиделись за полночь, и отец пошел ее провожать. А наутро, когда отец проснулся в ее квартире, то увидел портрет Сталина во всю стену, от пола до потолка, парадный портрет при всех орденах и регалиях. Удивился поначалу, с чего, мол, такая преданность, ну а Светлана и говорит, просто так говорит: «Это мой папа». Пауза. В эту минуту, признавался мне отец, у него во второй раз в жизни мороз по спине прошел… Хотя это было уже после смерти Сталина.

— Бррр…Страшно… Погодите, мне вот что в голову пришло: при определенном раскладе вы могли бы породниться со Сталиным, так?

— Вот это действительно жутковато представить. Хотя Светлана Иосифовна ни в чем не виновата, она и сама — жертва. Она, кстати, когда уже при Андропове приезжала в страну, написала отцу, он ей ответил, но они решили не встречаться… Ведь столько лет прошло… Хотя, если она его помнила после стольких событий в своей жизни, после множества мужей официальных и неофициальных, видимо, запал он ей в душу. О его же отношении к ней мне трудно судить — там такая гамма должна быть, сами понимаете… Потому что Сталин — отец честно мне, как на духу, признавался, — был единственный, которого он в жизни боялся. То, что это говорит человек, служивший во фронтовой разведке и ходивший брать языков в немецкие тылы, дорогого стоит.

— Ну а какой второй случай, когда у отца прошел холодок по спине?

— Несмотря на то, что Александр Исаевич Солженицын — мир праху его, конечно, великий, что ни говори, был человек, — написал, что Самойлов как-то не так воевал, отец был на самой передовой, во фронтовой, как я уже говорил, разведке — у Жукова. И пошел на фронт добровольцем. Как утверждает Александр Исаевич, попал он в разведку «по блату». Хм…То есть, оказывается, можно «по блату» рисковать жизнью… Сам Александр Исаевич, замечу, на передовой не сражался…

— Но это, видимо, все же не его вина?

— Да нет, конечно, никто его и не осудит — куда направили, там и воевал. И все же… Мне-то казалось, что фронтовики должны уважать друг друга — это ведь особое братство. Так вот, насчет второго случая: когда он прибыл в разведроту, его подвергли весьма жесткой проверке на храбрость. Дали револьвер с одним патроном — такая игра, как известно, «русской рулеткой» называется.

— И заставили приложить дуло к виску?

— Никто не заставлял, сам поднес. Не ударишь же в грязь лицом! Но в последний момент револьвер со смехом вырвали — оказалось, шутка. Но и проверка — тоже.

— Ужас…Интересно, вот вы говорили, что отец смертельно боялся Сталина. Стало быть, уже понимал, что это за чудовище?

— Понял постепенно, далеко не сразу, конечно… И через любовь к нему прошел, они ведь все — и Павел Коган, и другие его друзья, молодые поэты, — были как бы беспартийными коммунистами. И Сталина любили не рабски, а считая единственно возможным лидером мирового коммунизма. Однако к концу жизни Сталина его перестали понимать иные даже самые правоверные коммунисты — это уже было за пределами даже их понимания…

— Он в начале пятидесятых был уже явно не в себе. Скажите, как вашей семье удалось избежать террора?

— Повезло. Хотя все были на грани, на волоске. Для нашей семьи ситуация напряглась где-то к концу сороковых. Маму и отца, независимо друг от друга, пытались завербовать в стукачи. Мама тогда училась в Инязе, была красивой девушкой, и можно себе представить, какие функции для нее предполагались… Но она отказалась, естественно… То есть — неестественно, конечно, по тем-то временам. Пришлось ей тихо-незаметно перевестись в МГУ на искусствоведческий, искусствоведками же органы, видимо, не слишком интересовались. Отец тоже наотрез отказался, и его не посадили. Пронесло, в общем. Но вот что касается маминого отца, то он практически смертником был. Должен был проходить по знаменитому «делу врачей». По семейной версии его, как ни странно, прикрыла печально знаменитая Лидия Тимашук, по чьей инициативе это дело и началось. Мой дед, Лазарь Фогельсон, основоположник отечественной кардиографии, был и клиницистом, по общим отзывам, замечательным. Довелось ему лечить Горького, Олешу и Пастернака, как-то раз его и к Сталину вызывали. Но еще до знаменитого «дела врачей», «врачей-убийц», как их тогда называли, ему удалось выпутаться из этически труднейшей ситуации: в тридцатые его заставляли выступить против его учителя, профессора Плетнева, который проходил по делу Бухарина. Но он не отказался и выступил.

— Каким образом?

— Представьте, удалось отговориться.

— Не представляю.

— И такое бывает. Жена деда, очень умная женщина, Анна Львовна (она не была моей бабушкой, но любила, как внука) посоветовала: ты скажи, что выступишь после окончания процесса. А вдруг, дескать, оправдают? Мол, не могу же я предвосхищать решения нашего суда (понятно, что самого справедливого в мире). Ну а после процесса же это никому уже не нужно было. Так вот, возвращаясь к «делу врачей»: Тимашук работала на его кафедре так же, как один из фигурантов этого дела — доктор Мирон Шнейдерович, лечивший Сталина. Как-то она приехала к нам на дачу и с таинственным видом показала деду чью-то электрокардиограмму. Дед сразу сказал, глядя на узор, что это — инфаркт. Судя по всему — кстати, это подтверждают и публикации последних лет, — это была кардиограмма Жданова. После чего Тимашук написала донос, что, мол, врачи, специально не констатировали у Жданова инфаркт, чтобы его уморить. Не исключено, что эта невольная вина деда плюс, возможно, благоприятная характеристика Тимашук помогли ему избежать «дела врачей». Но и до него бы добрались в результате, он ведь тоже был кремлевским врачом, главным консультантом Кремлевки по терапии. Однако повезло — как раз к этому времени умер Сталин. «Слава Богу, сдох, — констатировала умная Анна Львовна в момент всеобщей растерянности, — теперь врачей выпустят». И оказалась права, их выпустили еще задолго до всяких реабилитаций.

— Как вы расцениваете наследие вашего отца и его влияние на поэзию ХХ века? Я слышала — причем от неплохих поэтов — что, мол, он уже устарел и прочее. Сейчас не знаю, но еще лет, наверно, десять назад его рейтинг зашкаливал. Следовательно, так называемая простая публика кое-что понимает. Прошло более тридцати лет после его смерти, а его имя на слуху. Что эта была за фигура, если отвлечься от того, что вы кровные родственники? Как интеллектуал вы способны, мне кажется, дистанцироваться и судить объективно. Судя по вашим ответам, вам не слишком свойственна рефлекторная преданность, не так ли?

— Ну что ж, значит, авторитет Самойлова достиг такого масштаба, что явилась потребность его «низвергнуть» — по аналогии с фрейдовским отцеубийством. Кстати, участились нападки и на Бродского. Можно было так или иначе относиться к их творчеству, но игнорировать их существование в русской поэзии не удавалось как их современникам, так и поэтам двух, наверно, последующих поколений.

Было время, когда влияние Самойлова казалось даже навязчивым. Поэтому неудивительно, что исток этих попыток пересмотра «поэтической субординации» — именно остатки еще советского литературного круга. И читатель о них ничего не ведает. Стихи Самойлова были актуальны при его жизни, поскольку кроме эстетических достоинств, они доказывали, что даже в обезумевшем мире можно существовать серьезно и достойно. Теперь они сохраняют актуальность по той же причине. Свидетельство этого — то, что ныне прагматичные издатели охотно выпускают его сочинения, книга за книгой, уже вышло порядка сорока посмертных изданий. В отличие от маргинальных литераторов, читатели его нередко называют гением. Ироничный Самойлов усмехнулся бы на обе эти оценки. Он уважал «гамбургский счет» и четко знал свое место в русской поэзии, не возвеличиваясь и не прибедняясь. Несомненно, что Самойлов большой русский поэт, а кто гений, кто не гений, история рассудит. И решать это предстоит отнюдь не литературной тусовке.

— Может, это печальная тема, конечно, но вы не могли бы рассказать об отношении вашего отца к смерти? О том, как он сам умер, при каких обстоятельствах?

— У него целая теория была на этот счет — особенно когда был еще молодым, когда до смерти было далеко. Он считал, что поэт сам знает, когда ему умереть. Может, даже слишком буквально это понимал — в том смысле, что поэт чуть ли не самолично выбирает дату своей смерти. Когда, где-то в семидесятых, отец тяжело заболел, да и творческий кризис у него начался, — он говорил мне, что в принципе уже готов. Хотя не был тогда ни старым, ни дряхлым… Но чувствовалось, что со второй половины семидесятых жизнь его уже тяготила. У него даже такие стихи есть, об этом… Однако эти годы он все же пережил, и они даже стали по-своему продуктивными. А насчет смерти отец оказался прав: она наступила будто бы в хорошо продуманный момент. Это было 23 февраля 1990 года, в воинский праздник, к тому же — на вечере Пастернака, которого он в юности боготворил, потом отчасти разочаровался, потом — чувствовал вину за свое разочарование. Словно бы это было как бы оправдание перед Пастернаком… Кроме того, в этот же день за несколько лет до этого умер его лучший друг — Борис Слуцкий. Все совпало, в общем…

— Ну а почему его похоронили в Пярну?

— Отец всегда говорил, что хотел бы лежать на скромном кладбище, где он был бы главным.

— И тут шутил!

— Ну а как же? Почему бы и нет… Кроме того, в Пярну кладбище красивое, уютное, если можно так выразиться. Вообще о цивилизованности страны многое говорят именно кладбища. В Пярну он прожил свои последние полтора десятилетия — сбежал из Москвы, где его, как сейчас говорят, просто «достали». Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря…. Известное дело. Отчасти его отъезд восприняли как вызов: сбежал от литературной общественности, от литературной жизни. Но у него вообще-то формальное оправдание было: глаза больные, дети, здоровье подорванное. Вот так.

Я иногда — раз в пять лет, чаще не получается, — езжу туда, на очередной юбилей отца. Там, в Пярну, замечательная русская община, довольно обширная: они и за могилой следят… Самойлов для них — кумир. Там же похоронена и его мать, моя бабушка. Тревожить их могилы, куда-то переносить не хочется.

Беседовала Диляра ТАСБУЛАТОВА

Фото: Личный архив Александра Давыдова, Виктор Перелыгин; FOTODOM

Story.ru