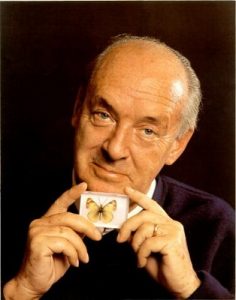

Илья Ильф. Фото: cs9.pikabu.ru

Однажды, во время творческой командировки по «Одноэтажной Америке» Евгений Петров сказал Илье Ильфу:

— Хорошо, если бы мы когда-нибудь погибли вместе, во время какой-нибудь авиационной (что и произошло с Е. Петровым) или автомобильной катастрофы. Тогда ни одному из нас не пришлось бы присутствовать на собственных похоронах.

А потом Евгений Петров вспоминает, при каких обстоятельствах узнал о трагическом несчастье, которое вскорости лишит его соавтора и друга:

«… А через три недели, жарким и светлым январским днем, мы прогуливались по знаменитому кладбищу Нового Орлеана… Он часто уходил один в переулочки, образованные скучными рядами кирпичных побеленных могил, и через несколько минут возвращался, еще более печальный и встревоженный.

Вечером, в гостинице, Ильф, морщась, сказал мне:

— Женя, я давно хотел поговорить с вами. Мне очень плохо. Уже дней десять, как у меня болит грудь. Болит непрерывно, днем и ночью. Я никуда не могу уйти от этой боли. А сегодня, когда мы гуляли по кладбищу, я кашлянул и увидел кровь. Потом кровь была весь день. Видите? Он кашлянул и показал мне платок».

Через год и три месяца после этого разговора, 13 апреля 1937 года, Ильфа не стало.

Те, кто прочли «большую книгу интервью Набокова» и два тома его лекций по русской и зарубежной литературе, знают о шокирующей независимости суждений Набокова, какой бы области они ни касались. Достоевского он определил во второразрядного русского писателя — троечника, в операх Чайковского на пушкинские сюжеты усматривал преступное опошление великой поэзии, Фрейда презрительно называл «венским кудесником», нобелевских лауреатов Фолкнера и Пастернака-прозаика припечатывал усердными посредственностями, а Ван Гога — «банальным баловнем изысканной части буржуазного класса». О глубочайшем презрении Набокова к литературе «социалистического реализма» нет нужды и упоминать.

Тем более удивительно, что в интервью 66 года суровый мэтр превозносит своих советских собратьев по перу, авторов «12 стульев» как «двух поразительно одаренных писателей». А чуть раньше, устами Джона Шейда, героя «Бледного огня», называет их же «эти гениальные близнецы». Похвала Набокова кажется еще более поразительной, если вспомнить, что «близнецы» никогда не скрывали своей искренней симпатии к советскому строю и мировоззрению. Здесь вспоминается ремарка Андрея Синявского, что эстетические разногласия сильнее политических. А эстетически, как видно, у Набокова была с этой блистательной парой московских литераторов полная совместимость: все трое были наделены гипертрофированным «чувством смешного». Однако, всеобъемлющий дар Набокова этой чертой далеко не исчерпывался, чего нельзя сказать о превозносимых им соавторах.

Но что нам за дело до мнения, пусть даже и набоковского, о писателях, которых мы с отрочества называли слитно «ильфпетров», чей «рыжий» пятитомник зачитывался до дыр в любой семье, где он стоял на полке, и цитатами из которого мы, в качестве опознавательного кода, щеголяли друг перед другом.

Жванецкий сказал как-то, «Смеяться бесконечно очень тяжело. Смех — это вспышка чего-то хорошего. Потом обязательно должен быть перерыв, молчание. Потом будет следующая вспышка. Тогда у вас будет ощущение, что вы попали в хорошую компанию…».

Прямо по Жванецкому, залегание на диване с «Записными Книжками» Ильфа с молодости гарантировало «ощущение, что ты попал в хорошую компанию».

Завел он свои «книжки» в качестве литературной подсобки, куда время от времени складировал в художественном беспорядке смешные фамилии, трамвайные перебранки, каламбуры и уличные сценки, чтобы, когда понадобится, с ловкостью фокусника извлекать их оттуда одно за другим. И хотя для читательского глаза они предназначены не были, записи эти посверкивают блестками гениального ильфовского дара превращать импрессионистски сиюминутные впечатления жизни в литературу. И потому в «Записных книжках» Ильфа навечно запечатлён иронично-печальный абрис его живой души.

«Обязательно записывайте», — говорил он Евгению Петрову, — все проходит, все забывается. Я понимаю — записывать не хочется. Хочется глазеть, а не записывать, но тогда нужно заставить себя...». То, что успел «записать» сам Ильф, стало любимейшим достоянием его читателей.

В 2000 году в России вышло первое полное факсимильное (с иллюстрациями автора) издание «Записных Книжек» Ильфа под редакцией его дочери — Александры. Мы, конечно же, читали их когда-то в том самом пятитомнике, но в сильно урезанном виде. Помню, все повторяли тогда, надо не надо: «Путаясь в соплях вошел мальчик».

«Записные книжки» — это самое задушевное произведение Ильи Ильфа. Каждый год 13 апреля, в день ухода Ильфа, я беру их в руки, предвкушая острое лингвистическое наслаждение, смешанное с горьким ощущением невосполнимой потери.

Некоторые записи звучат как свидетельство человека, жившего и в ДО- и в ПОСЛЕ-перестроечной России:

«Сумасшедший Дом, где все здоровы.

Самое ужасное — это когда нет очередей.

Магазины самых разных специальностей ничем не отличались друг от друга.

Мрачная лавина покупателей, дефилирующая перед прилавками и, не останавливаясь, направляющаяся к выходу.

В фантастических романах главное это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. И вот радио есть, а счастья нету.

Всеми фибрами своего чемодана он стремился за границу.

Край непуганых идиотов. Самое время пугнуть».

А еще есть в «Записных Книжках» нечто, напоминающее записки ясновидящего, прозревшего реалии Америки конца ХХ, начала XXI века:

«Порвал с сословием мужчин и прошу считать меня женщиной

Самоубийца предъявляет вынувшему его из петли полицейскому иск за ушиб.

Справедливость кретинов. Один раз я, другой раз ты. Равноправие идиотов.

Аппетит проходит во время еды.

Край непуганых идиотов. Самое время пугнуть».

Вы заметили, что бессмертное — «Край непуганых идиотов. Самое время пугнуть» угодило в оба перечня. Такова печальная реальность. Страна, чей вольный дух навечно запечатлен в «Одноэтажной Америке» пером «двух поразительно одаренных советских писателей», — эта самая страна стремительно, и что самое непостижимое, на абсолютно добровольных началах, превращается в «страну непуганых идиотов». В этом сумасшедшем доме, где все здоровы, массово порывают с полученным при рождении сословием мужчин, героев-полицейских обвиняют в самых немыслимых грехах и без устали борются за равноправие идиотов.

Презирая пошлость, Ильф, вслед за Чеховым жалел пошляков. И даже в самых беспощадных его остротах есть налет какой-то чеховской жалости к человеку:

«Не курил 12 лет, и все это время ему хотелось курить.

Мальчик-статист кричит со сцены: «Лиза, ты меня видишь? Это я!»

Вы знаете, я так себя плохо чувствую после поллюции.

Больной моет ногу, чтобы пойти к врачу. Придя, с ужасом замечает, что вымыл не ту ногу.

Хамил, а потом посылал извинительные телеграммы.

В годовщину свадьбы буду выставлять на балконе огненные цифры.

Фото: stuki-druki.com

Мы ехали в поезде по Крыму. Когда моя соседка увидела зеленую траву, она так обрадовалась, как будто она была корова, всю зиму проведшая в мрачном уединении хлева.

В привокзальном буфете, где все жадно пьют водку, девушка капризно требовала зеленого горошку».

За несколько месяцев до смерти, он писал:

«Я тоже хочу сидеть на мокрых садовых скамейках и вырезывать перочинным ножом сердца, пробитые аэропланными стрелами. На скамейках, где грустные девушки дожидаются своего счастья.

Утром мне лучше, а к вечеру лихорадочное состояние продолжается. Болен я или просто сумасшедший? Совсем я не умею жить, оттого мне так плохо почти всегда. Всегда я дрожу, нет мне спокойствия. Это ужасно нехорошо.

И так мне грустно, как всегда, когда я думаю о случившейся беде. Такой грозный и ледяной весенний вечер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно, как мне не повезло».

Не повезло и нам. Он умер, не дожив до своего 40-летия, от «чеховской» болезни — туберкулеза легких, который тогда не умели лечить.

Он ушел на пороге того страшного двухлетия, которое вошло в сознание советских людей под именем «ежовщины». И кто знает, проживи он дольше, не разделил бы он судьбу 600 своих собратьев по перу, замученных, расстрелянных, сведенных с ума палаческой властью. Ведь в нем всегда было что-то вызывающе несоветское. На иностранца он был похож не только внешне, странным, немного ассиметричным лицом, твердыми негритянскими губами и той небрежной элегантностью, которая придавала ему вид западного туриста на московских улицах. В его «Записных Книжках» тоже было что-то неуловимо европейское и в противовес монолитной серьезности густопсового режима что-то свободное, эксцентричное, да еще с каким-то изысканным, печально-саркастическим, хочется сказать, французским отливом.

Откуда этот юноша, третий сын Миндль Ароновны и Арье Беньяминовича Файнзильберга — бухгалтера в отделении Сибирского банка на Дерибасовской, набрался европейского духа? Ведь сам он перед Первой мировой трудился чертежником, рабочим на авиационном заводе и на фабрике ручных гранат, а после революции по семейной традиции — бухгалтером. А может, тут виной — герцог де Ришелье, французский эмигрант, которого жители Одессы и сегодня чтут как отца этого наиболее терпимого и космополитичного города России? Так или иначе, но факт ильфовского европеизма, как говорится, «на лице». Взгляните еще раз на фотографию.

Лучшие слова о нем сказал Борис Ардов в «Легендарной Ордынке»:

«Первое впечатление от Ильфа было всегда таким: перед вами очень умный человек. Очень умный. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что силы человеческого разума сказываются не только в правильных реакциях, правильных суждениях, которыми он откликается на те или другие явления. Важно еще в таких случаях ощущение, что вот он — человек, который оценивает эти явления, он понимает еще и то, что мы бы назвали пропорцией явлений. То есть этому человеку ясно, каково место данного явления в ряду других событий и фактов. Грубо говоря, мы знаем людей, которые толкуют о каком-нибудь прыще столько же времени и с таким же пафосом, как о солнечной системе. В обоих случаях эти люди излагают бесспорные истины, но совершенно ясно, что ощущение пропорции явлений тут утрачено начисто. Бывают люди, которые не делают таких резких ошибок в масштабах, однако не всегда соотносят свой пыл и глубину анализа с объектом этого анализа. У Ильи Арнольдовича этот умственный глазомер был безошибочен. О чем бы он ни говорил, слушателям доставляла радость прежде всего восхитительная пропорциональность его суждений — да простится мне этот импровизированный термин. Ум Ильфа можно уподобить прожектору, который освещает точно и далеко все объекты, какие попадают в струю его света».