…Исаак Иткинд родился 9 апреля 1871 года в хасидском местечке Сморгонь Вильненской губернии. Его отец Яков был хасидским раввином, и Исаак, конечно, пошел по стопам отца — разве могло быть иначе в семье наследственных хасидских раввинов? Он окончил иешиву, стал, как и отец, раввином, но, когда Исааку исполнилось 26 лет, ему в руки случайно попалась книга о знаменитом в то время скульпторе Марке Антокольском. В этой книге были иллюстрации, и среди них — фотографии известных горельефов Антокольского «Портной» и «Вечерний труд старика». Иткинд тут же узнал в этих стариках своих местечковых знакомых — точно такой же портной был у них в Сморгони, и точно так же другой старик, высунувшись в окно, щурился при вечернем свете, чтобы в лучах закатного солнца продеть нитку в иголку…

Эта книга, которую он читал по слогам, поскольку она была издана на русском, не давала покоя Исааку. Оказалось, что знаменитый Антокольский, который потрясал зрителей такими мощными скульптурами, как «Иван Грозный», «Спиноза» и «Христос перед судом», этот самый Антокольский — тоже еврей, больше того, земляк Иткинда, из Вильно. Молодой раввин не находил себе места…

А в это время в местечке завершалась очередная маленькая местечковая драма: местный богач Пиня, владелец скобяного магазина, выдал наконец замуж свою единственную дочь горбунью Броню.

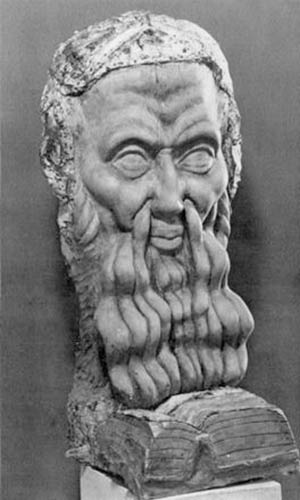

Еврей-портной

– О, это была очень длинная история, — рассказывал Иткинд. — Никто не хотел жениться на Броне — такая она была уродка. Она была меньше меня ростом и горбунья, вы можете себе представить? Пиня давал за нее очень большое приданое, но даже приказчики в магазине Пини, которые могли за грош продать черту душу, и те отказывались от Брони. Но был у нас в Сморгони грузчик Хацель. Богатырь, как говорят русские. Он поднимал два куля с мукой. Бревно в десять пудов взваливал на плечо и один тащил куда надо. Но — шлимазл. Вы знаете, что такое шлимазл? Дети кричали ему на улице: «Ханцель! Я тебе дам две копейки! Сделай коня!» И Ханцель, который зарабатывал в два раза больше других грузчиков, становился на четвереньки, дети залезали ему на спину, и он катал их по местечку, как конь. Не из-за денег. А потому что никому не мог отказать. Он был больше, чем добрый, он был шлимазл. И вот когда все местечковые женихи отказались от Брони, ее отец Пиня пришел к Ханцелю. И Ханцель не отказал Пине. И была свадьба. И молодые шли по местечку — огромный, в два метра ростом Ханцель и маленькая горбунья Броня. Я видел, как они шли по улице. Я не знал, смеяться мне или плакать. Я сидел и ни о чем не думал. Просто мял в руках глину и опомнился только тогда, когда на столе передо мной оказались фигурки этих молодых — Ханцеля и Брони. После этого я совсем потерял голову. Я бросил синагогу и уехал в Вильно. Я хотел учиться на скульптора, но нашел себе только работу ученика переплетчика. Через два года я вернулся в наше местечко, но наши хасиды уже считали меня почти гоем — ведь я бросил религию, я потерял Б-га. Больше того, я лепил из глины людей, а это запрещено еврейской религией, никто не имеет права делать то, что делал Б-г… Вы не устали?

– Нет, мы не устали, мы слушаем…

– Все-таки давайте выпьем еще по рюмочке… Красавица, вы будете мне позировать?..

Хасиды Сморгони считали его отщепенцем, изгоем. Старики плевались, проходя мимо его дома. Но однажды к ним в дом вошел их местный писатель Перец Гиршбейн. Он молча осмотрел скульптуры Иткинда и ушел. А через несколько дней в газете появилась статья Гиршбейна. Он писал о том, что в Сморгони живет самородок, который создает шедевры.

И те самые хасиды, которые оплевывали калитку дома Иткиндов, послали по местечку выборного. Выборный ходил из дома в дом, показывал неграмотным ремесленникам газету со статьей об Иткинде и собирал деньги, чтобы «этот шлимазл Исаак» мог поехать учиться «на настоящего скульптора». И он уехал — сначала в Вильно, в Вильненское художественное училище, а потом в Москву.

– Евреям тогда было запрещено жить в больших городах, тем более в Москве, — рассказывал Иткинд. — Только молодые девушки, если они получали «желтый билет», могли жить в Москве.

Но каждые полгода им нужно было проходить перерегистрацию в жандармерии. И тогда они съезжали с одной квартиры, находили себе комнату в другом районе Москвы и шли в другой полицейский участок, как будто они только что приехали. Вот у этих девушек я и жил — то у одной, то у другой — и пошел сдавать экзамен в Московское художественное училище живописи, ваяния и зодчества.

Известный профессор, скульптор-монументалист Сергей Волнухин, чьи работы до сих пор украшают Москву и Питер (например, памятник русскому первопечатнику Ивану Федорову в самом центре Москвы, у Кремля), дал Иткинду экзаменационное задание — изваять скульптуру женщины. Никогда до этого Иткинд не видел голую натурщицу: откуда им взяться в Сморгони? Но молодой раввин преодолел и это «препятствие». Два месяца он жил где попало, скрываясь от полиции, и через два месяца представил свою работу профессору.

– Волнухин ничего мне не сказал. Он вызвал фаэтон, погрузил мою скульптуру в этот фаэтон и повез ее к Максиму Горькому. Горький уже тогда был знаменитым писателем. И ему так понравилась моя работа, что он сел в этот же фаэтон, и они вдвоем с профессором поехали к московскому градоначальнику. Они просили этого градоначальника разрешить мне жить и учиться в Москве. «Еврей — талантливый художник?! Не может быть! — сказал им этот градоначальник. — Евреи могут быть талантливы в коммерции, это я понимаю. Но не в искусстве!» И он отказал самому Горькому, вы представляете? Но я остался в Москве — нелегально. Днем я работал слесарем, ночью лепил, и жил то здесь, то там, и скоро стал знаменитым, правда! Потому что Горький ходил везде и говорил: «Иткинд, Иткинд, Иткинд…» И он сделал меня знаменитым. Люди стали покупать мои работы, даже Савва Морозов купил мои работы! У меня были выставки, меня приняли в Союз художников. А потом была революция. Ой, как я обрадовался! Ведь теперь я мог свободно жить в Москве, без разрешения полиции — полиции уже не было! Правда, скоро начался голод. Ну и что. Все равно я очень много работал. Я сделал тогда свои лучшие вещи — «Мой отец», «Раввин», «Тоска», «Талмудист», «Цадик», «Еврейская мелодия», «Каббалист»… Сорок две мои скульптуры были в 1918 году на моей персональной выставке в еврейском театре «Габима».

Брат Теодора Рузвельта приезжал тогда в Россию, он был на моей выставке, а потом пришел в мою мастерскую и купил все работы, какие были в мастерской. Он звал меня в Америку, тогда было очень просто уехать в Америку. Он сказал, что в Америке я буду очень знаменитый и буду зарабатывать миллионы. И вы знаете, что я ему ответил? Я сказал ему, что другие художники могут уезжать в Америку, потому что они и при царе были в России людьми. А я при царе был человеком только до шести вечера, а после шести вечера меня мог арестовать любой полицейский. А сейчас, когда революция сделала меня человеком и после шести вечера, разве я могу уехать? Так я ему ответил… А голод? Что голод! Когда начался настоящий голод, Максим Горький выхлопотал для меня у наркома Луначарского профессорский паек — талоны на сушеную воблу и хлеб. Правда, когда я пришел в ЦЕКУБУ (Центральная комиссия по улучшению быта ученых — прим. ред.), там надо было заполнить какую-то анкету, а я не умел писать по-русски. Конечно, комиссар не мог поверить, что профессор не умеет писать по-русски. Они решили, что я жулик, и посадили меня под арест. Но потом им позвонил Луначарский, и меня освободили и дали мне паек…

Следующие двадцать лет были, пожалуй, самыми счастливыми в жизни Иткинда. Это не значит, что они были безоблачными. В голодные послереволюционные годы он голодал, потому что обменивал свой профессорский паек на гипс и дерево.

В 1926 году у него открылось кровохарканье, и по совету Михоэлса — великого еврейского артиста, которого впоследствии по приказу Сталина убили агенты КГБ, — Иткинд уехал на юг России, на Черное море, в Симферополь. Здесь он тоже скитался без крова и перебивался временными заработками и мелкими гонорарами. Но он много работал, он сутками не выходил из своей мастерской на чердаке какого-то дома, внизу которого по прихоти судьбы находилось Симферопольское отделение ГПУ — так в те годы называлось КГБ. На этом чердаке он сделал уникальную, потрясающую зрителей своей мощью скульптурную композицию «Погром».

В 1930 году в «Красной газете» появилась огромная статья об Иткинде, журналист писал: «Я видел у скульптора фотографию “Погрома” — огромной скульптурной группы, погибшей во время пожара в его мастерской. Это в самом деле потрясающей выразительности вещь. Выставленная на площади, она могла бы силой художественного воздействия делать больше в борьбе с антисемитизмом, чем десять тысяч логических и моральных доводов против нее…»

И это была не единственная статья об Иткинде, их было много, и все они были увенчаны вот такими драматическими заголовками: «Голодный скульптор», «Почему голодает скульптор Иткинд?», «Художник, которого нужно поддержать», «Вызываю советскую общественность»… Но даже при таких заголовках, кричащих со страниц советских газет о том, что голодает великий скульптор, — это была слава, признание.

В 1937 году в России отмечали столетие со дня гибели Александра Пушкина, убитого на дуэли. Эрмитаж объявил конкурс на лучшую скульптуру Пушкина. На выставке были представлены сотни работ.

Первую премию получили три скульптуры Иткинда — «Юный Пушкин», о которой я уже рассказывал в начале этой главы, «Александр Пушкин» — поэт в последние годы своей жизни и «Умирающий Пушкин» — простая и феноменальная работа: голова умирающего поэта на подушке. Эту работу не передать словами! Вы видите лицо человека, который уже успокоен смертью — закрыты глаза, мертвенно распрямились морщины на лбу, и только уголки губ еще терзает жуткая боль… Боль и горечь…

– Когда я работаю, — заметил Иткинд, — я думаю: это будет мое самое лучшее. А закончу — и мне уже не нравится. Думаю: надо было сделать не так, а так. Но «Умирающий Пушкин» — это было очень хорошо! Потому, что я его понял, я понял, как он умирал, как мучился. Я лепил его лицо и сам плакал. Я думал, что сам заболел. Жена испугалась, послала за доктором… Слушайте, я так долго живу, так долго… Я каждое утро просыпаюсь, открываю глаза и удивляюсь: неужели я еще жив? Я думаю, что должен обязательно попасть в рай — ведь там будет много обнаженной натуры и райского дерева. Мне их всегда так не хватало на земле. И будет сколько угодно свободного времени. Но вы знаете, я все равно боюсь умереть.

Я прожил почти сто лет, а все равно боюсь. Знаете почему? А вдруг рядом со мной похоронят старушку лет восьмидесяти — и я всю вечность должен лежать с ней?! А? Это сейчас у меня жена старая, только на тридцать лет младше меня, — вы же видели ее, это Соня, которая в театре вахтершей работала. Ей ничего не нужно — только деньги, деньги! Старая потому что! А тогда, до ареста, до 1937 года, у меня была молодая жена, 26 лет ей было, ой, какая красавица, ой! Журналистка! Мне было 66 лет, а ей 26, вы представляете?! Даже сорок, а не тридцать лет разницы, но это было совсем другое дело. Как она меня любила, ой как любила! Она же за мной в Сибирь поехала, в лагерь. Через проволоку хлеб мне давала… А потом умерла от тифа. Здесь, в Казахстане…

И Иткинд, только что смеявшийся над смертью, голодом, раем и адом, тихо сел на пень, старую узловатую деревянную корягу, и, казалось, слился с ней, сам стал скульптурой вечности. И только руки его — маленькие, темные, крепкие руки — почти машинально бродили по узлам и суставам этой живой для него коряги, нащупывали в ней что-то — то, что завтра оживет под его резцом для всех…

Окончание тут

Эдуард ТОПОЛЬ

http://art-of-arts.livejournal.com/702574.html

(голосовало: 9, средняя оценка: 3,56 из 5)

(голосовало: 9, средняя оценка: 3,56 из 5)

Текст выше — повторение (возможно с некоторыми измениями) статьи борзописца Тополя в «Комсомольской правде», повторенной уже много раз до этого. Большая часть статьи — фантазии невежественного и наглого автора, то есть, «бред сивой кобылы». Об Иткинде уже написано довольно много, и есть сборник воспоминаний тех, кто хорошо знал скульптора. Омерзительно читать писульки кретиноватого Тополя.