Фамилия директора школы, где в тридцатые годы учились дети членов Политбюро, была Гроза.

– А хочет ли он в свои девяносто три года, чтобы мы спасали его?

– Это нас не касается: хочет, не хочет… Наша цель — вытаскивать любой ценой. Осознал?

«Любая цена никогда не годится…» — пытался возразить я. Но мой рот разевался по-рыбьи беспомощно и беззвучно.

– И учти, — поучал старший сквозь марлевую хирургическую повязку, что ощущалось на слух. — Когда наркоз уже отступает, больной может тебя услышать. Осознал? Зеленый ты еще… Так что не рассуждай, а помогай мне его вытаскивать. Наркоза, кстати, надо добавить!

Я жаждал, чтобы прерванный наркозный сон продолжался. И он вернулся ко мне…

Тоннеля не было. Но свет в конце был… Где-то в самом-самом конце, за которым нет уже ничего. Свет неземной и неузнаваемый, потому что нельзя узнать то, чего никогда прежде не видел.

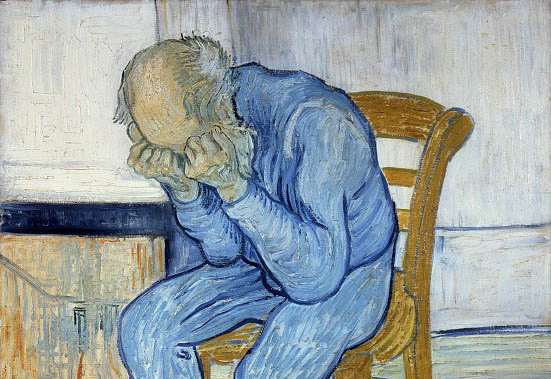

И в том загадочном озарении возникли дети мои, все трое… Давно уже взрослые, но для меня все равно дети. Они встречали… И не выглядели гонимыми мучениками, коими оказались в свои последние годы. Напротив, они-то и источали тот нетерпеливый свет ожидания. Хотелось крикнуть, предупредить, что я совсем близко, чтобы они, не дай Б-г, не исчезли!.. Но голос, и ноги, и все мое тело были обесточены, скованы, как часто случается и не в наркозных, а самых обыкновенных снах.

«Не возвращайте меня… Не разлучайте с ними, которые так заждались!» Это был безголосый вопль души. Да если б те, что вытаскивали меня, и услышали, они бы не подчинились моей мольбе.

А потом вдруг привиделось и вовсе невероятное: что судьба детей моих схожа с судьбой детей Сталина. Его сыновей, его дочери… Я не желал этого сходства, но оно на себе издевательски властно настаивало. А мой протест не в силах был меня разбудить.

– Фамилия директора школы устрашающая… И, тем не менее, это женщина. Я в какой-то книге читал, что хорошая женщина лучше хорошего мужчины, но плохая — хуже плохого мужчины. Однако поверь: директриса — вроде «грозы в начале мая». Помнишь: «Когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя…»? Она тоже может, «резвяся», отчитать — и сама же принесет извинения. Мне о ней шепотом, но подробно рассказывали. Гроза — это только фамилия, а не характер.

Так уговаривал я своего друга преподавать вместо меня в той школе, куда меня настойчиво зазывали.

– А что же сам не идешь?

– Для одинокого отца троих детей это сложно. Ты, правда, тоже вдовец. Странное совпадение: два друга — и два вдовца. — Я привык это подчеркивать. — Но у тебя на руках все же только один ребенок.

– Этот ребенок уже сам может поднять меня на руки!

– Тем более… Домашних забот, беспокойства родительского в три раза меньше!

– Ты сравниваешь мирную домашнюю ответственность с той, смертельно опасной, которая падет на меня, если я соглашусь. Разве это сопоставимо?

Я механически включил радио. Мой друг, прирожденный учитель, задавал вопросы так, будто я стоял у школьной доски, — и он, привыкший к сфере точных наук, ждал моего безошибочного ответа. В той сфере все однозначно, определенно — и он пытался извлечь из нашей беседы решение однозначное.

– Ты прав, — ответил я, — школа, конечно, единственная в своем роде. Там учатся дети товарища Сталина. И сын его будет как раз в твоем классе. Коли ты согласишься… Но мне сказали, что Иосиф Виссарионович требует в данном случае видеть в нем не великого вождя, а рядового родителя. К сыну же требует относиться с неукоснительной объективностью. И если тот, допустим, заслужит тройку, то четверку ему ставить нельзя. Ни в коем случае!

– А если заслужит двойку?

– Тогда тройку не вздумай поставить… — я взбадривал своего друга, а сам усилил радиозвук, желая наш разговор засекретить. — Как отец товарищ Сталин сам просматривает дневник и в нем регулярно расписывается.

– Вероятно, много желающих приобщиться к таким автографам? Зачем же перебегать им дорогу?

Я запустил радио на полную громкость. Предосторожности мои были для той поры не трусостью, а разумной обычностью. Ирония же моего друга выглядела рискованной неосмотрительностью.

Откровенность его я заглушал, а с другой стороны, обманчиво убеждался: именно такой порядочный и прямой человек заслуживает работать в особой школе!

– Просили порекомендовать человека, за коего я могу поручиться, как за себя.

– Ну, как за себя, можно поручиться лишь за себя. И то не всегда! Ладно… Посоветуюсь с Виссарионом: он мудрее меня.

Виссарионом звали его сына. Узнав об этом, к моему другу в особой школе заочно прониклись особым доверием.

Сын, который был мудрее отца, сказал:

– Что тут раздумывать? Дело не в том, что эта школа престижна: тебе не нужен почет. И не в том дело, что там учится чей-то «ближайший родственник». А в том, что ты не можешь отказать Катиному отцу. Раз он тебя просит… Ведь он твой друг, а во-вторых (или, скорее, во-первых!), ты знаешь, что для меня значит Катя.

Моя дочь значила для Виссариона, по ее уверениям, столько же, сколько и он для нее. «Это единственный человек, ни в одном слове которого я ни разу не усомнилась!» — словно заклиная себя, говорила Катя.

Было, однако, одно слово, регулярно произносимое Виссарионом, в котором следовало усомниться. Когда его с патриотическим возбуждением спрашивали: «Тебе дали имя в честь отца товарища Сталина?» — Виссарион коротко и неискренне отвечал: «Да».

На самом же деле покойная мама его, заядлая исследовательница литературы, назвала сына в честь Виссариона Белинского. Моя дочь об этом не ведала. И я скрывал от Кати ту вынужденную неискренность Виссариона. Потому что не смел покуситься на ее первое и слепо безумное женское чувство.

Иосифов вокруг было хоть пруд пруди… К тому же имя это могло принадлежать не только русскому или грузину, но и представителю иной национальности, заискивать перед которой вовсе не требовалось. Виссарионами же звали лишь двух знаменитостей: критика, нареченного современниками «неистовым Виссарионом», и пьяницу из городка Гори, который хоть и был всего-навсего сапожником, но зато отцом «отца всех народов». Любые претензии к обладателю столь уникального имени могли казаться политически преднамеренными. И то имя с детства стало для Катиного кумира «охранной грамотой». На фоне всеобщей зажатости это его расковывало… Но расковывался он продуманно и эффектно, что тоже сделало его не только душой общества, но и «душой» моей дочери.

Между своими детьми и всем остальным миром я не раздумывая выбирал детей своих. И в этом, наверное, я не был оригинален. А они? Ждать полной взаимности от взрослых детей нелепо и несправедливо. Они вживаются в тот спектакль, в котором родители не должны претендовать на главные роли. Постановщиками, режиссерами матери и отцы иногда еще могут быть, но главными действующими лицами — вряд ли. Нарушать законы, установленные людьми, удается часто, но установленные природою — редко.

Поэтому я без досады осознавал, что старший сын всем существом принадлежал своей невесте и небу, так как был военным пилотом. Дочь тоже находилась на небе… Но на седьмом. А младший сын отдан был Б-гу. Можно сказать, что и Небу. Но в смысле надзвездном. «Тебя я, вольный сын эфира, возьму в надзвездные края…» Не только же лермонтовский Демон в силах был кого-то «взять» туда, но и святая Вера.

Против увлечений моего первенца-летчика и моей дочери государство не возражало. Но призвание сына младшего осуждалось официально, непререкаемо. Б-г, вера… Кажется, нет понятий выше…

– Принизить высокое и возвысить низкое — не в том ли цель и триумф абсурда? — как-то сказал младший сын.

Я промолчал, лишь так, затаенно, выразив свою тревогу. Бесцельную, потому что никто на свете не сумел бы оградить сына от его убежденности, не допускавшей сомнений.

Его прозвали Блаженным. У него ни от кого не было секретов и уж тем более — тайн. Просто он не совершал ничего такого, за что было бы стыдно и что хотелось скрывать. «Человек, который клянется, что говорит только правду, уже лжет», — писал наимудрейший Монтень. Но и он не вполне прав… Не вполне, потому что случаются исключения. Как раз за такую исключительность моего сына исключили из школы. Желательно было отъединять разум от языка, а мой Гриша синхронно произносил то, что думал. Сперва это удивляло, потом стало изумлять и настораживать. Еще позже Гришу заподозрили в «психическом отклонении». Отклонялся он лишь в сторону правдолюбия, что считалось опасным заболеванием.

– Библию открыто читает!

Заболеванием, похоже, выглядело не то, что читает, а то, что открыто. Выдавать патологию за нормальность и, наоборот, наказывать за достоинства — это тоже было свойством режима. Гриша же из одних достоинств и состоял. Главными среди них были совесть и честь. Поскольку на пост чести и совести назначили партию коммунистов, Гриша вроде вполне мог стать ее членом. Но предпочел монастырь.

Жена моя умерла при его родах. По его вине, как убедил себя Гриша, навечно расстались с ней и я, и он сам, и брат, и сестра. Люди чаще всего стремятся взвалить собственные грехи на чужие плечи и души. А младший сын взваливал на себя и прегрешения несуществующие, ничьи. Дома Гриша был по-монастырски немногословен, непрерывно пекся о нас — и тем искупал мнимое свое преступление. Но если при нем нападали на человека, он внезапно обнажал решительный голос:

– Обижать человека греховно! А его, бедного, до того заобижали, что он и обиду-то ощущать перестал.

Гришин сосед по парте путал Муму с Каштанкой, а наизусть запоминал исключительно частушки из подворотни. «Всю злость и всю досаду» он излил за это на учительницу литературы, среди приятелей называя ее «армяшкой», хотя слово это было мужского рода. Она действительно была армянского происхождения.

Гриша потребовал суда чести.

– А может, потребуешь гильотину? Или на дыбу виновника? Или на плаху? Или на лобное место? — поинтересовалась классная руководительница, которая преподавала историю. На памяти у нее были все виды судилищ, все изощрения наказаний разных стран и режимов. Кроме суда чести… И еще она умолчала об «особых совещаниях», «показательных процессах» и «тройках». Хотя к современности они прилегали гораздо плотнее.

В прозвище Блаженный Гриша насмешки не ощущал. Вступаясь за униженных и оскорбленных, сын все, что касалось лично его, принимал со смирением.

– Блаженный-то он блаженный… А вишь ты, суда возжелал! — докладывала на педагогическом совете учительница истории. — Это Б-женька ему посоветовал? — Поизмываться над Верой считалось признаком хорошего тона. — Блаженный хочет внушить, что здесь у нас шовинизм?! Сама Зара Суреновна категорически отрицает… А помните, он, Блаженный, затеял создать комитет помощи детям «врагов народа». Скандал разгорелся чуть ли не на весь город. Еле отмылись… Предложил бы комитет помощи детям «друзей народа»! Но этого Б-женька ему не подсказал…

Общечеловеческая забота о справедливости и конкретная, отцовская, забота о сыне боролись во мне. Отец побеждал… Рискуя лишиться уважения сына, я твердил обычно одно и то же:

– Тебе никого не удастся перевоспитать, переделать. Люди какими родились, такими и останутся. Поверь, Гриша! — Мне он в те минуты не верил: он верил Б-гу. — И всем подсобить ты не сумеешь!

– Хоть бы кому-нибудь…

Он не переставал любить меня. А уважать? Не знаю. Но ни единого раза не упрекнул, не обиделся. Однажды, вернувшись из школы, он разрыдался и простер ко мне руки: стало быть, сыновьего доверия я не утратил:

– Отец, помоги мне понять! А то я сойду с ума… Чего, может, и добиваются. Прости, Господь, если я заблуждаюсь!

– Что ты пытаешься понять, Гришенька? Но сперва успокойся. Прошу от себя и за маму… Она завещала тебя беречь. Постараюсь объяснить. Но что?

– Зара Суреновна тоже со мной не согласна. И дети «врагов народа» не хотели, чтобы я их защищал. И в комитет помощи никто, кроме меня самого, не вступил. Ни один… Почему, отец?

– Не обижайся на них, не сетуй: они боятся. Им страшно.

Поразительно, но сын удивился, будто жил в другом государстве. Но и успокоился:

– Тогда я их всех жалею. И буду за них молиться.

– Я давно уж предупреждала: попику в советской школе не место! — настаивала классная руководительница-историчка.

Место для Гриши отыскалось в полузаброшенном монастыре. О, если б предвидели это те, что зазывали меня в особую школу!..

Виссарион вместе с тем печалился о Гришиной судьбе. Но по-своему:

– Дело не в том, что Гриша бросает вызов на спор, на дискуссию и, я бы даже сказал, на «дуэль без выстрелов» всех обидчиков совести. Перед этим снимаю шляпу. — Шляпы у него на голове не было. И он погладил, будто поласкал, свою челку. — Но, с другой стороны, Вера — это такое интимное, такое святое, что не обязательно ее обнаруживать. С ней лучше всего обращаться наедине. Не смею же я в своем безумстве, в своей любви признаваться Кате в чьем-либо присутствии. — Пресность иных своих выводов и обобщений Виссарион разбавлял то лирикой, то вторжением шуток в нешуточные истории. На этот раз пригодилась лирика. — Перед Гришиными стремлениями и целями я стою на коленях, но средства могли быть не столь очевидными. Результатов оказалось бы больше, а бед в нашей семье куда меньше.

Словесно он уже включал себя в нашу семью как безальтернативный кандидат в женихи моей дочери.

Старший сын Боря и дочь Екатерина по характеру тоже были защитниками. Все трое уродились мамиными детьми. Гриша выражал свои протесты с миротворческой мягкостью, но покушаясь, как говорили тогда, «на основы»; Боря отстаивал справедливость с офицерской твердостью, но в ситуациях личных, на «основы» не покушаясь, поскольку давал присягу; а Катя — с бурным темпераментом, на которое дает право очарование.

Мать их и меня неустанно от чего-то уберегала. В летние воскресные дни, на даче, — от перегрева, накрывая голову самодельным газетным пирожком, а вечерами обороняла веером от въедливой мошкары. В будние дни она пыталась спасать меня от завистников, что было сложнее и безнадежнее, чем от назойливых комаров. Завидовать же в те годы было чему: жена, которую называли «видной женщиной», чтоб не назвать красавицей; сын и дочь, которых именовали рослыми, милыми, избегая назвать одаренными маминым обаянием и маминой внешностью. А как жена охраняла меня от недугов! Хоть здоровье мое — понимаю это ныне, в беспробудном своем сиротстве — было несокрушимым. Господь, пошли наконец недуг, который бы меня сокрушил!

Катю и Виссариона сближала, кроме страсти обыкновенной, страсть к рисованию, к живописи. Мастерство они приобретали в Высшем художественном училище. На бумаге и на холсте воссоздавали друг друга. Катя дарила Виссариону его поясные портреты, сосредотачиваясь на лице. А он изображал мою дочь в полный рост, акцентируясь не столько на привлекательности ее лица, сколько на привлекательности фигуры. Во мне это вызывало затаенный отцовский протест.

Казавшаяся не способной сгибаться, гордая шея Виссариона, его ухарски развернутые, словно готовые принять на себя чей-то прыжок, плечи выглядели по-мужски безупречными, соответствовали самым придирчивым нормам. Но лицо нормам не соответствовало — в нем наблюдались противоречия: строгая правильность черт и внезапное простодушие озорства. Озорство, однако, лишь выдавало себя за наивную бесшабашность — на самом деле оно призвано было что-то в характере и поступках загримировать. Многослойные стекла очков прятали его взгляд, а челка прикрывала, казалось, его мысли. Лоб, впрочем, как и разворот плеч, был такой раздольный, что челке не удавалось приуменьшить его значительность. Рассуждая, Виссарион приглаживал, точно холил, ласкал свою челку. Одним словом, разного рода раздольности было в его облике предостаточно. Как и маневренности, разгадать которую любовь Кате мешала. Все принималось ею за дальновидность и мудрость.

Катина кисть извлекала из-под многослойных стекол не многослойный характер Виссариона, а тот, какой подсовывала ей необъективность влюбленности.

«А если я придираюсь к нему? — возникал виноватый вопрос. — Если просто ревную к нему свою Катю?..»

Виссарион раздразнивал педантов историями, кои по-актерски искусно рассказывал, и песнями собственного изготовления. Он не намеревался бросать вызов правилам общества, как мой младший сын, но и необычность считалась вызовом. «Художественная натура!» — говорили о нем. А еще Виссарион забавлялся дружескими шаржами, дружественности которых иногда было не разглядеть. И именно в таких случаях он дарил шаржи тем, кто являл собой скорее мишень, чем натуру. Сперва, я заметил, это были те мишени, попадания в которые ничем не грозили. Но с некоторых пор шаржи Виссариона, как и его поступки, стали более дерзкими. Он не афишировал место работы своего отца, но почти все каким-то образом узнавали, что мой друг обучает сына товарища Сталина. Поведение возлюбленного моей дочери как бы без весомых причин, а само собой обрело новое качество.

Ну а мои дети с младенческих лет вообще не ведали страха. И это меня страшило.

Война началась двадцать второго июня. И старший сын Боря отправился защищать Отечество не двадцать третьего и не двадцать пятого, а немедленно — в первый же день.

Проводы продолжались всего часа полтора. Прощались мы не надолго: «Через полмесяца или месяц будем в Берлине!» Приятели сына — все с петлицами небесного цвета — поскрипывали портупеями, что всегда производило на меня, штатского, впечатление. «Я — военный человек», — часто напоминал Боря. И сдержанный скрип портупеи подтверждал это.

Боря был патриотом ортодоксальным. Не только страны, но и системы. Ему не присвоили в срок очередное воинское звание, да и вообще служебное продвижение его застопорилось. «У вас семейные неполадки!» — аргументировал начальник управления кадров. Неполадками были Гриша, его уход в религию, а заодно — и уход из школы.

– Ничего особенного: мой долг — не продвижение по земле, а парение в воздухе. Прости за пышную фразу, — сказал Боря. — А Грише о моих земных сложностях — ни единого слова!..

Он даже намеком не высказал брату неудовольствия, не попытался его переубедить, обратить в свою веру. Но и к происходящему в стране патриотизм его не имел ни малейших претензий. Нечто дьявольское придумал режим: что бы ни вытворял он с людьми, патриотизма у большинства граждан не убавлялось.

«Гремя огнем, сверкая блеском стали…» — пел, сверкая блеском молодости и бесстрашия, Боря со своими друзьями.

Пилоты и штурманы всех нас, остающихся, безапелляционно заверили: «Любимый город может спать спокойно…» Ровно через месяц на Москву полетели фугаски.

В разгар прощания Виссарион снял со стены гитару. Он позволил себе не подключаться к общему боевому настрою, а по-актерски исполнил любимый Гришин романс «Уж не жду от жизни ничего я…» Мало что изведав, кроме предательства и разочарований, младший мой сын воспринимал свою жизнь как минувшую.

На проводы Гриша не смог бы успеть. И находчивый Виссарион романсом обозначил его присутствие.

Борины приятели не любили Виссариона: они все поголовно были влюблены в мою дочь. Мне чудилось, что вначале они покорялись Кате, а потом уж — чтобы ее лицезреть — притирались к моему старшему сыну.

Борины приятели молча задавали Кате вопрос: «Если тут мы, рыцари в портупеях, то зачем тебе эта “художественная натура” в очках?»

Отправляясь на фронт, каждый испытывал жажду, порой неосознанную, оставить в тылу кого-то, с чьим образом невозможно расстаться и ради встречи с которым победу следует торопить. Такими образами редко были мамы и папы. И не стоило обижаться… Для Бориных же друзей, пришедших тогда в наш дом, таким человеком была моя дочь. Отцовское чутье не могло ошибиться. Те, у кого были другие лирические привязанности, прощались в других квартирах…

По-родственному на той встрече Катю обожали только мы с Борей.

Дочь все делала основательно и не бралась за то, чего не умела. «Если при твоем глазе художницы еще были бы голос и слух певицы, это выглядело бы излишеством, — сказал, помню, Виссарион. — Другое дело, мое дилетантство…» Он вроде себя не щадил. Или украшал скромностью. «А может, я продолжаю к нему придираться?» — одернул меня тот же совестливый вопрос.

Судьбу портретистки Кате сулили триумфальную. «Она все про нас знает!» — глядя на портреты ее кисти, восхищался Виссарион. Точно сам не стремился в художники.

В первый же день войны Виссарион сочинил просьбу зачислить его в добровольцы. Катя плакала:

– Куда тебе… с твоим зрением? И твоим несовершеннолетием? Едва семнадцать исполнилось… Не пущу!

Она бы просила о том же и если б взор его оказался снайперским, а возраст — вполне призывным.

Виссарион был, однако, неукротим. Утром он показал свое заявление Кате и мне. А позже продемонстрировал Боре и его боевым товарищам.

– Вот провожу вас — и сразу в военкомат! Может быть, скоро встретимся…

– Ты разве тоже летчик? — прорвалось у кого-то.

В военкомате ему отказали. Что он, полагаю, предвидел.

«Если бы Борис обождал, если б не напросился на самый опасный аэродром возле границы!» — фанатично повторяла его невеста, так невестою и оставшаяся. На проводы она, как и Гриша, не успела примчаться… из какой-то срочной и уже никому не нужной командировки. «Если бы он обождал!» Та фраза сделалась первым знаком ее сумасшествия: «Если бы он обождал…»

«Если бы не аэродром возле границы, — думаю вот уж полвека и я, — он не попал бы в котел, в окружение… в плен!» Но война окружила его и загнала в лагерь. Мог ли сын мой представить себе, что не успеет подняться в небо? Что самолет его разбомбят на земле? Что истребители наши станут истреблять своих же пилотов,

ибо запоздало окажется, что они непрочны, будто фанерные, и азартно воспламеняются? Мог ли ортодоксальный мой Боря вообразить, что верховный главнокомандующий скомандует числить его предателем? Как и остальных пленников. Защитники-изменники, изменники-герои…

«Комендантский час» продолжался много часов. Москва в один миг исчезала, словно глобально действующий рубильник вырубал, стирал из нашего поля зрения многомиллионный город. Наваливалась глухая, абсолютная тьма, дабы ни один огонек не мог стать невольным предателем, маяком для немецких бомбардировщиков. Столь многочасовой «час» завершался в шесть утра.

А в шесть пятнадцать дверь нашу просверлили звонки. Мы с Катей уже поднялись: в своем Художественном училище дочь обучалась, а в моей школе сама обучала рисованию дочерей и сыновей из начальных классов. Война разрешила подобные совмещения и такую семейственность: мужчины ушли воевать, а женщины, согласно лозунгу «В тылу как на фронте!», вкалывали за себя и за них. Меня не призвали из-за двух обширных инфарктов по трагично «обширным» причинам: первый нагрянул после того, как рассталась с жизнью жена, а второй — когда расстался с нами мой младший сын, заточив себя в монастырь. Как говорили, два смертельных удара по сердцу, а вот бьется зачем-то до сих пор…

Звонки в неурочный час давно уже приучили разных людей к одной оглушающей мысли. Вполне мирное слово «пришли» сделалось словом-выстрелом. Спрашивать «Кто там?» было не принято: боялись ожидаемого ответа. Дверь отворяли поспешно: чтобы не обнаружить страха, который сам по себе мог превратиться в пункт обвинения. А еще не терпелось поскорей убедиться, что тревога напрасна…

Не ласково, как привык, а панически теребя сразу обеими ладонями свою челку, в коридор вошел Виссарион.

– Что случилось? — в один голос произнесли мы с Катей тот единственный вопрос, который мог прозвучать.

– Отца за что-то… арестовали…

«За что-то» поразило меня не меньше, чем «арестовали».

– Как «за что-то»? Ты допускаешь, что есть причина? — Я немедля встал на защиту друга.

– Конечно, не допускаю! Но неужели и сейчас, во время войны тоже… Что делать?!

– Причин нет, — отрешенно проговорил я, — а повод, значит, нашли. И это моя вина.

– Папа, остановись! Ты соображаешь, что говоришь?! — вскричала Катя.

Я, к несчастью, соображал отчетливо. Ведь это я, а не кто другой, порекомендовал друга своего на Голгофу. Он поверил, что обязан, учитывая скромность вождя, быть к его сыну «повышенно требовательным». Сын вождя учителю, кстати, нравился. Не присутствием математических способностей, коих не наблюдалось, а отсутствием претензий на привилегии. Чего не было, того не было… Друга моего поощряли за безупречную принципиальность. Однажды на полях ученического дневника учитель в смысле переносном и обобщающем поблагодарил учителя по профессии за его «строгость». Но в годы войны, далеким задним числом, обнаруживалось, что мой друг «сознательно наносил моральный урон вождю и его семье по заданию немецкой разведки». В то утро я еще не ведал о таком обвинении, но догадывался о нем. В стране по-прежнему неостановимо что-нибудь «выяснялось» и «обнаруживалось».

– Это я уговорил его пойти в ту особую школу. На совершенно особый риск…

Мне было выгодно напомнить, что окончательное — и, как стало ясно, роковое — решение мой друг принял, все же посоветовавшись с Виссарионом. Но я промолчал, устыдившись даже попытки самооправдания.

Виссарион, потрясенный и смятенный, вероятно, покаяния моего не услышал — и потому, в отличие от Кати, против него возражать не стал. Как не вспомнил и о той своей давней мудрости.

Дочь моя, похоже, сострадала Виссариону безудержней, чем его отцу.

– Теперь ты будешь жить в нашем доме!

– Как мой сын, — сгоряча согласился я. — Пока не вернется родной отец… — Я торопливо добавил это, хоть понимал, что отец его может и вообще не вернуться. Чувство тягчайшей вины подсказало мне то согласие.

– Нет, он станет членом нашей семьи… в качестве моего мужа, — возразила Катя.

Я согласился и с этим.

Виссарион снял очки, чтобы мы увидели… убедились, что он плачет.

– Я давно ощущал в вас второго отца. А теперь жизнь сделала вас первым. — Как-то он слишком быстро поменял нумерацию. — И для тебя, Катюша, не нахожу слов, которые способны выразить… Ты сама сделала мне предложение, о котором я не смел и погрезить.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло»… Так гласит поговорка. Но несчастье оказалось слишком чудовищным, чтобы его можно было скрасить поговоркой или пословицей.

Виссарион как бы опомнился:

– Хотя о каких грезах, о каких мечтах можно говорить, пока отец не вернется.

«Он может и не вернуться», — зачем-то упорствовала моя скорбная и виноватая мысль.

Переселяться в наш дом Виссарион, поразмыслив, не торопился.

– Дело не в том, что я не хочу быть с вами под одной крышей. Такое даже предположить невозможно! — Я-то по разным неожиданным подозрениям предположил именно это. — Но поймите: там, в нашей квартире, для меня, как прежде, присутствуют бедные, дорогие мои родители. Там их голоса, их вещи, их книги…

– Временно перевезем все это сюда! — предлагала Катя. — А голоса их звучали и здесь, у нас… Когда же нашу с тобой любовь узаконим, я перееду к тебе.

Но он, плохо видевший, в те минуты и плохо слышал.

С дочерью своими догадками я не делился. Потому что единственным, от чего Виссариона никакие соображения и опасения оторвать не могли, была, как верила Катя, любовь. И только она для Кати имела значение. Разве можно спорить с любовью?

В течение трех или четырех недель Виссарион постепенно пришел в себя. И моя Катя, порывистая в намерениях и поступках, ему заявила:

– До моего совершеннолетия осталось совсем чуть-чуть! Я уже дни считаю… Мы тут же все узаконим!

Виссариону восемнадцать уже исполнилось. И он незамедлительно принес очередное заявление в военкомат. Зная, что ему в очередной раз откажут.

– Давай дождемся не только твоего совершеннолетия, но и великой Победы, до которой осталось тоже недолго, — ответил Виссарион, хотя до мая сорок пятого оставалось еще несколько лет. — Объединим эти два события… Два главных в моей жизни праздника: военную победу и победу любви!

– Зачем ждать?! — Свои решения Катя не привыкла отменять или откладывать.

– Дело не в том, что я готов ждать, а в том, что не готов омрачать чем-либо наше с тобой торжество. Еще гибнут люди. И в такой атмосфере… — Он поперхнулся волнением. А заодно вспомнил и о другом аргументе: — Отца, я надеюсь… нет, я верю, в связи с Победой освободят.

«Один Катин брат “пленник-предатель”, другой — в монастыре. Да и я, порекомендовав своего друга директору по фамилии Гроза, изначально повинен в грозе, которая, уже не “резвяся и играя”, а шаровой молнией могла ворваться и в наш с Катей дом. Зачем же ему, сыну “врага”, добавлять и эти факты к своей биографии? К чему спешить? Один ночной визит он уже пережил…» — Такая меня обжигала догадка. Я попытался ее прогнать, но она упрямилась, сопротивлялась и покидать меня не желала. «Или я опять цепляюсь, придираюсь к Виссариону?» — силилась противостоять другая догадка.

Победа, освобождение… Слова эти представлялись неразлучными близнецами. И вот свершилось! Из лагерей Гитлера невесть как выживших пленных освободили, чтобы переправить в лагеря Сталина. И моего старшего сына тоже… Тогда младший сын объявил голодовку. Покорный мой Гриша более всего покорен был праведности.

Некто, срочно и всполошенно примчавшийся, объяснил Грише:

– Брату вы не поможете.

– Почему?

– Потому что его уже нет. Внезапно заболел и скончался. Инфекцию занесли из немецкого лагеря. Случилась диверсия! Даже смертельно раненные, умирающие хищники огрызаются…

Зверь возмущался зверством… Я узнал о том разговоре из дневника неизвестного мне монаха. Дневника, кем-то сбереженного и присланного в конверте без обратного адреса… Письма без обратных адресов тоже стали приметой времени.

Гриша не сдался:

– Я буду голодать, пока не выпустят остальных. В память о брате.

Это нарушало законы монастыря, куда, как известно, со своим уставом входить возбраняется. Настоятель тоже принялся наставлять согласно своему положению:

– Лишать себя жизни грешно.

– А чтоб спасти многие жизни?

– Так не спасешь. Я принял тебя в монастырь и постриг не ради греха.

Тогда Гриша… умер.

Жена моего лучшего, но и погубленного мною друга — исследовательница литературы, обожавшая Александра Блока, — рассказывала, что официальный диагноз причины его смерти аналогов не имел: «Умер от тоски». А Гриша скончался не от голода, не от физического бессилия, а от бессилия, от невозможности что-нибудь изменить. Другого диагноза не было.

Грише солгали: брат его был расстрелян. За то, что в сорок первом не успел взлететь. «Выяснилось», что он не поднялся в воздух сознательно: чтобы сразу же сдаться врагу. В стране все время что-то «выяснялось» и «обнаруживалось».

Спустя годы я читал Борино «дело». Он умер со словами «Да здравствует Сталин!».

Когда провозгласили Победу, Катя трудилась в колхозе. Вместе с другими студентками Высшего художественного училища… И, разумеется, вместе с Виссарионом, так и не призванным в армию «по близорукости». Будущих живописцев отправили «на картошку».

А они решили отметить победное торжество пиром. Скинулись всей своей художественно-сельскохозяйственной бригадой. Собрали привезенные из дому банки с тушенкой — главным деликатесом военного времени.

Виссарион же готовил концерт, который был бы достоин победы над Гитлером. Он собирался продемонстрировать шаржи, кои вовсе уж не выглядели дружескими, поскольку Виссарион изобразил припадочного, маниакального фюрера, рыхлого, жирного Геринга и, конечно, хромого Геббельса. Он собирался ухарски рассказывать про них анекдоты, пригвождать их пародиями, которые сам же и сочинил. А потом ему предстояло исполнять под гитару самые что ни на есть фронтовые песни. Он знал их в таком количестве, будто все четыре года не расставался с окопами и атаками.

Катя восхищалась многообразием Виссарионовых дарований.

– Что я по сравнению с ним! — во весь голос объявляла она.

– Но и что он по сравнению с тобой? — вполголоса возражал я. — К чему такие сопоставления?

Музыкального слуха у Кати не было, но она отчетливо слышала, как визгливо упивались Виссарионом и все остальные студентки. А кем еще они могли упиваться: сильный пол представлен был одним мужчиной. Но зато каким! Война непрестанно приносила разлуки — временные и вечные, а Виссариону — преклонение всего факультета. Даже деревенская девушка Фрося, измотанная, изможденная, для того чтобы заворожиться, силы в себе нашла.

Но Катя была спокойна: речь шла о целом обожающем коллективе, а это всегда безопасней, чем влюбленность одной души. Однако каждая из студенток себя убеждала, что, если б не Катя, Виссарион достался бы ей. Открыто же своих поражений и государство не признает… В чувствах Виссариона и его верности Катя не сомневалась. Она одержимо ждала победы не только от ненависти к фашизму, но и от любви к своему жениху. Время от времени он показывал ей все новые и новые заявления с просьбой призвать его на передовую… И свидетельства медицинских комиссий, которые выполнить воинский долг Виссариону мешали. «Было бы так и впредь, до Победы!» — мечтала она. И дождалась: торжество наступило… Инициативы в тот день распирали Виссариона:

– Пусть кто-нибудь из нас наведается на вечернее колхозное поле! Не только же заокеанской тушенкой отмечать историческое событие…

Катя мгновенно вызвалась осуществлять его план.

– Возьми с собой Фросю: она и в темноте сумеет разглядеть и профессионально выкопать, — посоветовал Виссарион. — Дело не в том, что я не хочу с тобою идти во тьму, — ты знаешь, как я люблю оставаться с тобой в темноте. Даже при своей близорукости! Но я отвечаю за художественность нашего пира.

Обычно он и правда пользовался любым случаем, чтобы оказаться с Катей вдвоем… А в тот раз? Может быть, побоялся?..

Фрося, в отличие от Катиных неприятельниц, считавшихся приятельницами, перед дочерью моей благоговела: красота в атмосфере кошмара производит особое впечатление. Она отправилась с Катей во тьму с такой желанной готовностью, с какой раньше отправлялся Катин жених.

На другой день «о краже с колхозного поля» донесли куда надо. Это сделала, выяснилось на следствии, одна из отвергнутых Виссарионом поклонниц. Любовь же, если она мстительна, в средствах себя не стесняет. Дочь моя о том разъяренном соперничестве не ведала.

– А о том, что нельзя воровать, ты ведала? — спросил следователь. — Да еще и доверчивую колхозную девушку вовлекала. Совратила!

Доверчивость, впрочем, не была оправданием. Фросю тоже арестовали. Хотя «копала она под нажимом и руководством». Это считалось отягчающим для моей дочери обстоятельством, а для Фроси — смягчающим. Интеллигенты всегда виноватее. К тому же: «сестра двух опорочивших себя братьев…»

Фросю преследовал лишь закон. А Катю — еще и мужчины, закону служившие. На нее явно или намеками претендовали и следователь, и прокурор, и даже тюремщик. Но так как притязания остались безответными, Кате, согласно сталинскому указу, полагалось восемь лет лагерей: примерно по году за каждые четыре картофелины и два кочана.

Виссарион написал заявления, что готов отбыть лагерный срок вместо моей дочери, не упомянув, что она осуществляла его замысел. Катя тоже не обмолвилась об этом ни словом.

Виссарион разослал свои заявления во все «соответствующие инстанции»… Но он знал, что эти просьбы будут отвергнуты, как и просьбы отправить его на фронт. Он не уставал обивать пороги казенных учреждений, умолять, заклинать… Виссарион виртуозно владел умением выигрышно выглядеть даже в абсолютно проигрышных ситуациях. «Или снова к нему придираюсь?» — привычно одергивал я себя.

У дочери же моей выхода не было. Кроме раскрытого, незарешеченного окна следовательской комнаты на седьмом этаже.

Как в финале шекспировских творений, жизнь покинул, словно сгорел, почти весь наш дом. К несчастью, почти… «Нет повести печальнее на свете…» — так завершил свою трагедию классик. Но были повести печальнее. Гораздо печальнее… Были!..

Сон при добавочной порции наркоза продолжил сравнения, которые были мне тягостны. Он зачем-то опять напомнил, что у Сталина тоже были два сына и дочь. И что внешне, на поверхностный взгляд, история их в чем-то схожа с судьбой моих детей. Тот больной сон настаивал на совпадениях, фактах, которые ужасали меня. Хотя как-то, задолго до больничного сновидения, я сквозь беспредельную муку свою произнес: «Испытал бы он на себе!» Размышляя тогда поперек воли о детях «вождя и учителя», я вновь приносил покаяния другому учителю — ни в чем не повинному, которого я… А сам-то дожил чуть ли не до ста!

Старший сын Сталина тоже стал пленником, как и мой старший сын. Первое совпадение… И тоже расстрелян был в лагере. Но в немецком. Все-таки расстреляли враги. А того сына, младшего, в дневнике которого расписывался повелитель, сослали за кражу. Но не картофелин и капусты для «пира Победы», а каких-то государственных сумм для пиршества собственных удовольствий. Если и это не было наговором… Он спился, сгинул. Погибла и моя дочь. «Она-то за что? За что-о?»

«За что?» — самый безответный вопрос. Но отделаться от него я не могу. Как и от сравнений, навязанных мне сновидениями.

Дочь тирана заброшенно доживает свой век то в одном монастыре, то в другом, то где-то еще в зарубежье, куда отец ее только птицам не сумел перекрыть дорогу. Разве она похожа на моего Гришу с его пострижением и монастырем?

Катастрофы детей злого гения можно было бы считать карой ему. Можно было бы считать… если б он любил их, загубленных сыновей и дочь, закинутую в одиночество. Но он не любил никого и ничего, кроме своей сатанинской власти. Быть может, один такой на века! На тысячелетия… А достался моим детям. И мне…

Бывает, что, расставшись с человеком и разъехавшись с ним в разные концы света, неожиданно сталкиваешься где-то нос к носу. А можно жить на соседней улице и никогда не увидеть друг друга…

За полвека я не пересекся с Виссарионом ни разу. И воспринимал это как милосердную естественность.

Но вдруг повстречались. В храме… За пятьдесят лет он мало в чем изменился: тот же разворот плеч, та же уверенная, не сомневающаяся ни в одном своем шаге походка. Сохранилась и челка, которая хоть и побелела, но с возрастом почему-то не контрастировала. По-прежнему казалось, что она не столько прикрывала лоб, будто уменьшая его, сколько скрывала какие-то мысли Виссариона. Ту же роль, что и раньше, исполняли многослойные очки. Свитер уступил место малиновому пиджаку, который тоже, как ни странно, возрасту не противоречил.

Свечи за ним нес верзила, присутствие коего в храме выглядело вызывающе неуместным. «Охранник, — сообразил я. — Когда-то охранники сопровождали его отца как заключенного, а ныне охраняют сына как «нового русского».

Вначале даже раздольных плеч Виссариона было не разглядеть за необъятной спиной верзилы, заслонявшей «нового русского» от опасностей нового времени.

Я направлялся в противоположную сторону, но что-то неотвратимо изменило мой путь, и я стал не спеша, как и положено в храме, приближаться к Виссариону. Он, скрываемый охранником, остановился возле иконы.

– Вы куда? — охранник еще плотней заслонил его.

– К иконе, конечно. Куда же еще?

Я вымолвил это негромко, тоже как водится в церкви. Но Виссарион мой голос уловил и узнал.

– Пропусти, — распорядился он, точно мне предстояло миновать проходную будку или военный пост.

Охранник с отработанной, но непредсказуемой для его вида стремительностью беспрекословного послушания перестал нас разделять.

– Добрый день, — обернувшись, сказал Виссарион. Так, если бы мы расстались вчера вечером. — Вот пришел, как всегда, помянуть Катеньку. Свечу поставить за упокой.

Но стоял он вовсе не там, где произносят моленья за упокой.

«За здравие, небось, пришел помолиться. Выпрашивать здоровье себе и своему бизнесу! Нет, не зря я к нему цеплялся… Не зря!» Все это явилось мне в голову. Но я не одернул себя, как бывало, а спросил:

– Ну и как ты, Виссарион?

– Извините, но я поменял имя. После того сталинского ада следовало бы все поменять. Чтоб не рехнуться! Тем более отречься от имени, о которое все ушибались. И я стал Борисом. Это имя мне подсказала русская история. Русская культура…

– В честь царя переименовался? Но какого из двух? Годунов тебе вряд ли нужен. А вот царь-президент…

Одергивать себя я больше не собирался.

Он пожал малиновыми плечами:

– У вас ведь тоже был сын Борис.

– Ну его-то мы назвали в память об отце моей жены. Душевный был человек… А почему не приходишь?

– И вновь вы меня не поймете. Дело не в том, что я не хочу вас видеть или мне за что-нибудь стыдно…

Если его фразы начинались со слов «дело не в том», это означало, что дело как раз в том. В том самом… Я не дослушал — и направился к иконе, что была в другой стороне.

Вечером меня увезли в больницу.

2000 год

Анатолий АЛЕКСИН