В середине ХIX века Минск, хоть и был столицей губернии, оставался небольшим провинциальным городком. В самом его центре, на Соборной площади, располагались государственные учреждения, здесь же стоял цирк-шапито. Возле пестрого шатра цыган Василий за копейку поднимал барышень и кавалеров над городом на воздушном шаре. Шар удерживался тросом, привязанным к врытой в землю трубе, так что полет был совершенно безопасным! Так, во всяком случае, утверждала афиша. Когда пассажиры занимали свои места, шар, нехотя оторвавшись от земли, взмывал над крышами. Дом губернатора, городской театр, гостиница, магазины — всё оставалось внизу. Выше были только небо да кресты над соборами. А вокруг лежал наш Минск с полями и лесами по краям.

Кавалеры всматривались в туманные просторы сурово, а барышни сжимали кулачки и от восторга повизгивали. Вид с шара был и впрямь замечательный. Однако, вдоволь насмотревшись окрест, кавалеры и дамы принимали скучающие позы, и кто-нибудь обязательно замечал: «Нет, господа, н-не Париж…» И остальные пассажиры согласно кивали головами.

Провинциалы — они на то и провинциалы, чтобы деланно зевать, глядя на родные пейзажи, и без устали восторгаться чужими. Маленькому городу было и впрямь далеко до Парижа. Но и Парижу, надо заметить, было ни на йоту не ближе до столицы Минской губернии. Увы, ни поднявшиеся в небо пассажиры, ни даже цыган Василий — никто не замечал, что внизу под ними лежит зародыш грядущих мегаполисов. В гигантских городах будущего, словно стремясь исправить ошибку строителей Вавилонской башни, человеческие расы смешаются и станут одной расой, а людское многоязычие обернется единым языком. И назовут мегаполисы новыми Вавилонами…

— Э-э, вы ничего не путаете? — осторожно спросит читатель.

— Ничего, — уверенно отвечу я.

Ведь век-то вокруг ХIХ! Еще и в Лондон не устремились вест-индийцы, и турки не добрались до Берлина, и даже Нью-Йорку только предстоит стать городом эмигрантов… А минчане уже века говорят на дюжине языков. И толмачи не нужны!

Вот он, наш миниатюрный Вавилон: с шара — как на ладони.

На севере у нас Татарские огороды, там живут татары — лучшие в мире зеленщики. Вон их мечеть виднеется. От нее чуть на запад улица Еврейская. Левее того места, где она по мосткам перебирается через Немигу, стоит Холодная синагога. Евреи любят устроиться в центре — там, где торговля. Белорусы же, наоборот, селятся на окраинах: они и в городе хотят быть ближе к земле. На юге, в Ляховке, живут поляки-ремесленники, а еще дальше, за городской чертой, цыгане — травники и лошадники. Русских в Минске мало — только чиновники да начальники, присланные из Петербурга. У них квартиры в лучших местах — на Губернаторской, Захарьевской, Петропавловской… Еще есть турки-кондитеры. Не много, но есть! Турецкая улица на восточной окраине. И, наконец, немцы — технические люди, инженеры. Эти, как и положено, построили свои дома на западе, в Немецкой слободе.

Деление, конечно, условное. Взять, к примеру, героя нашей историйки немца Вильгельма Даниловича Гинденбурга. Живет он в центре, на Юрьевской, а ездит отсюда на извозчике во все концы — к евреям, полякам, татарам… Потому что он акушер, будущий президент Общества минских врачей. И нет ему отдыха ни днем, ни ночью, ни даже по праздникам. Как нет отдыха и его спутнику — большому рыжему коту. Не торопясь, но и не отставая, с достоинством бежит он рядом с повозкой. Зовут кота Бургомистр, и его знает весь город. Кот ориентируется в городе не хуже извозчиков и может служить доктору провожатым. В общем, Гинденбург с Бургомистром — настоящие минчане.

Деление, конечно, условное. Взять, к примеру, героя нашей историйки немца Вильгельма Даниловича Гинденбурга. Живет он в центре, на Юрьевской, а ездит отсюда на извозчике во все концы — к евреям, полякам, татарам… Потому что он акушер, будущий президент Общества минских врачей. И нет ему отдыха ни днем, ни ночью, ни даже по праздникам. Как нет отдыха и его спутнику — большому рыжему коту. Не торопясь, но и не отставая, с достоинством бежит он рядом с повозкой. Зовут кота Бургомистр, и его знает весь город. Кот ориентируется в городе не хуже извозчиков и может служить доктору провожатым. В общем, Гинденбург с Бургомистром — настоящие минчане.

— А кто такие эти ваши настоящие минчане? — встрепенется читатель.

— Кто… — задумаюсь я. — Вы Достоевского читали?

Достоевского все, конечно, читали. Но при чем здесь Достоевский? В 1880 году Федор Михайлович опубликовал, возможно, лучший свой роман «Братья Карамазовы». Этот психологический детектив заканчивается судом над Митей Карамазовым. На суде в качестве свидетеля выступает местный врач, доктор Герценштубе — нелепый, моментами смешной, бесконечно преданный своему делу, бескорыстный, не умеющий отказать в помощи ни одной живой душе.

За три года до завершения романа у Достоевского завязывается переписка с минской барышней Софьей Лурье, которая рассказывает великому современнику историю, по ее словам, настоящего минчанина — только что умершего доктора Гинденбурга. Она описывает похороны врача, во время которых за гробом шли тысячи горожан разных национальностей, а отпевали покойного вместе лютеранские священники и еврейские раввины. Через некоторое время в «Дневнике писателя» Достоевский публикует заметку об «общечеловеке» докторе Гинденбурге — самоотверженном гуманисте, который не делал религиозного или национального различия между своими пациентами. Минский врач и стал для писателя прообразом доктора Герценштубе — одного из немногих свидетелей, у которого нашлись добрые слова для Мити Карамазова и, кажется, единственного на все произведения Достоевского медика, к которому Федор Михайлович относился хорошо.

До чего же замечательно устроен наш мир, и сколько в нем удивительных совпадений! Шар, который запускал цыган Василий в середине позапрошлого века на Соборной площади, почти наверняка был одним из «потомков» того первого минского воздушного шара, что был сконструирован отцом нашего доктора Даниэлем Павловичем Гинденбургом — механиком, гидравликом и архитектором… И, кстати, дворянином и дальним родственником будущего президента Германии, в память о котором в столице Третьего рейха в 1936 году создадут самый большой в мире дирижабль. Его так и назовут — «Гинденбург». По сравнению с крошечным шариком минского инженера-немца, фашистский дирижабль будет так же необозримо велик, как «новые Вавилоны» рядом с нашим старым и добрым городом.

До чего же замечательно устроен наш мир, и сколько в нем удивительных совпадений! Шар, который запускал цыган Василий в середине позапрошлого века на Соборной площади, почти наверняка был одним из «потомков» того первого минского воздушного шара, что был сконструирован отцом нашего доктора Даниэлем Павловичем Гинденбургом — механиком, гидравликом и архитектором… И, кстати, дворянином и дальним родственником будущего президента Германии, в память о котором в столице Третьего рейха в 1936 году создадут самый большой в мире дирижабль. Его так и назовут — «Гинденбург». По сравнению с крошечным шариком минского инженера-немца, фашистский дирижабль будет так же необозримо велик, как «новые Вавилоны» рядом с нашим старым и добрым городом.

Но вот ведь какая штука. Не пройдет и года, как тот гигант сгорит в небе над Америкой. А наш-то, смотрите, все еще летает! Не видите? Как жаль… Значит, вам нужно чаще смотреть в небо. Где-то там летает волшебный наш город.

Малыш и засаленный палец, или Чисто бандитская история

Америка стоит на трех китах. И все три, как известно, белорусские. Голливуд создал минчанин Лазарь Меир (назвавшийся в Америке Луизом Майером), радио, а потом и телевидение раскрутил Давид Сарнов (Сарнофф, конечно!) из Узлян, что под Минском, а мюзиклы и знаменитый театральный Бродвей — родившийся в Могилеве Израиль Бейлин (или, иначе, Ирвинг Берлин). При этом о четвертом ките Нового Света — могущественной американской мафии — предпочитают молчать. А он, как ни удивительно, тоже родом из наших мест.

В XIX веке вблизи останков францисканского костела Марии Магдалины в Раковском предместье — там, где сейчас Епархиальное управление, находился небольшой постоялый двор Мойши и Мани Гузиков. У дома и его хозяев была дурная слава: считалось, что здесь скупают краденое. Наверное, так оно и было: попав на общей иммигрантской волне в Америку, папаша Гузик со временем стал владельцем политического салона под крышей Аль Капоне, а старший сын Арик держал самый большой в Чикаго публичный дом. Но наибольшей известности добился средний сын. В Минске его звали Яшей, в Америке он стал Джейком.

В иммигрантском Нижнем Ист-Сайде Джейк познакомился с выходцем из Гродно Мариком Суховлянским, ставшим на американский манер Меиром Лански. Для начала в союзе с молодыми итальянскими бандитами Меир и Джейк подмяли под себя Нью-Йорк, затем во времена «сухого закона» изрядно заработали на бутлегерстве и, наконец, в 1929 году создали «Национальный преступный синдикат», объединивший шесть самых известных кланов Америки — по три итальянских и еврейских. Возглавил синдикат Лански, а координатором и, как сейчас сказали бы, менеджером по общественным связям стал Гузик, имевший кличку Greasy Thumb (Засаленный палец) за то, что мог подмазать любого чиновника. Впрочем, звали его еще и Мистер Ну — за привычку начинать разговор нуканьем.

Ну? — совсем не по-английски обращался Джейк к собеседнику и ждал, пока тот отреагирует. Правильной реакцией была пачка долларов.

После отмены «сухого закона» Little Man (Малыш) — так приятели называли Меира Лански — занялся игорным бизнесом, «изобрел» Лас-Вегас и построил там первое казино. Меира не раз привлекали к суду, однако посадить осторожного и фантастически хитрого Малыша так и не удалось. Окончил свои дни «крестный отец всея Америки» в тихом семейном кругу в собственном доме во Флориде.

А вот Гузику, который после смерти Аль Капоне стал теневым боссом чикагской мафии, повезло меньше — в 50-х годах его упекли в тюрьму. Отсидев три года, он вышел на свободу и вскоре умер.

Меир Лански стал прототипом Макса из «Однажды в Америке» и Майкла Корлеоне из «Крестного отца-2». О Джейке Гузике в Новом Свете столь ярких воспоминаний не сохранилось, зато он навечно оставил свой след в мафиозной лексике. Если где-нибудь в Чикаго незнакомец подойдет к вам и скажет «ну?», постарайтесь под любым предлогом уйти от дальнейшего разговора.

Злополучный мультфильм, или Американская история

Эта история может показаться читателям несерьезной: она не о строительстве знаковых минских сооружений, не о знаменитых минчанах и даже не о летописных городских событиях. Она, стыдно сказать, про мышей. Или, и того хуже, о «мышином» мультике… Это с одной стороны. А с другой стороны, нынче в моде всяческие разыскания белорусских корней у голливудских звезд. Пишут о Кирке и Майкле Дугласах, о Харрисоне Форде, о Меле Бруксе… Мол, наши они, белорусские! При этом даже не упоминают о Стивене Спилберге, словно и нет такого режиссера. И лишь потому, что предки у него с Украины… Но даже если это и правда (в чем любой здравомыслящий минчанин усомнится, и будет прав), так ведь фильмов с героями-украинцами у всеми любимого режиссера нет, а белорусы — вот они!

В 1986 году еще не классик, но уже известный режиссер Стивен Спилберг выступил продюсером мультфильма «An American Tail» — «Американский хвост». Его действие происходит на окраине Российской империи в самом конце ХIХ века. Семья Мышковичей, мышей из российской глубинки, страдает от постоянных набегов котов. При этом мыши разговаривают между собой с очевидным еврейским акцентом, а коты отмечены всеми признаками вольного казачества.

www.t-s.by/blog/wp-content/uploads

Семье Мышковичей приходится нелегко, но они не унывают и стараются держаться вместе. И вот папа Мышкович узнает о прекрасной стране Америке, где котов вовсе нет, а тротуары покрыты толстым слоем неохраняемого сыра. После очередного погрома семья садится на корабль и отправляется через океан. Попав в Новый Свет, несчастные грызуны понимают, что их надули: тротуаров из сыра нет, а котов ничуть не меньше, чем на оставленной родине. И тогда глава семейства вспоминает историю о гигантской мыши из Минска — защитнице всех униженных и оскорбленных. У нее хвост больше мили, а пасть такая, что способна заглотить разом всех котов! В общем, дальше там много чего происходит, но довольно и чудища из нашего родного города.

Премьера мультфильма в США состоялась 21 ноября 1986 года. Тогда шла перестройка, и реформирующееся Госкино вознамерилось купить мультик даже несмотря на еврейский акцент — благо, при дубляже от него можно было легко избавиться. Но тут все в момент переменилось! Кто-то из партийных начальников задумался: с чего это вдруг в Минске выросла гигантская мышь? Ответ возник сам собой: безразмерная мышь — мутант, возникший в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Благо, тема была востребованной. Мультику было надолго отказано в прокате, а в «Правде» появилась статья «Отольются кошке мышкины слезки». На этом можно было бы и закончить рассказ о нашумевшем мультфильме, если бы в Минске с давних времен не существовала легенда об огромной мыши, жившей на Комаровке и воровавшей скот у крестьян. Рассказать о ней маленькому Стивену мог любимый дедушка Фейфель. Это он вывез семью Шпильбергов из Украины в Америку. В его честь, кстати, получил свое «американизированное» имя самый младший Мышкович — мышонок Файвел. Дедушка же, скорее всего, услыхал легенду от своего минского родственника Моисея Страшунера, до революции державшего фотоателье на Захарьевской улице и запечатлевшего многие ныне исчезнувшие виды нашего замечательного города.

Дело Эйнштейна, или Математическая история

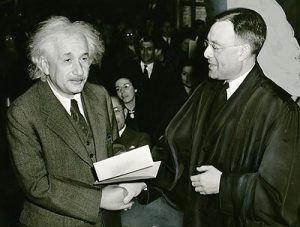

Когда-то в Минске существовал всего один университет — не дюжина, как сегодня! То есть до 1921 года вообще ни одного не было. А потом создали, и сразу с пятью факультетами. Появились лаборатории, библиотека, студенты и, естественно, преподаватели. Причем не только свои, белорусские, но и из-за рубежа. С приезжими профессорами связаны удивительные истории. Одна из самых необычных — о том, что в начале 1930-х годов поработать в Минске собирался сам Альберт Эйнштейн. И не вина ученого, что его альянс с белорусской наукой не сложился.

В 1928 году в списке профессоров Белорусского Государственного университета появилось имя Якова Громмера. К этому времени Громмер, проработавший четырнадцать лет бок о бок с создателем теории относительности, решил заняться самостоятельными исследованиями. Эйнштейн дал своему сотруднику рекомендательные письма, тот разослал их по европейским университетам. Но, несмотря на превосходные рекомендации, из университетов шли вежливые отказы. Причиной было то, что Громмер страдал редкой болезнью — акромегалией. Кисти и стопы профессора поражали своими размерами, а подбородок сползал на живот. Но главное — вследствие болезни математик был крайне нелюдим и обладал тяжелым характером. Наконец, в октябре 1928 года пришло приглашение из БГУ. Громмер получил место профессора математики и переехал в Минск.

Два года спустя уже сам Эйнштейн, уставший от травли со стороны нацистов, решил уехать из Германии. И не куда-нибудь, а в Минск, в университет! По этому поводу ученый обратился за помощью к своему бывшему ассистенту. Тот вышел на руководство республики, и 1-й секретарь ЦК КПБ Николай Гикало позвонил в Кремль. Ответ Сталина был лаконичен: «Пусть сионист Эйнштейн играет на скрипке в своей синагоге и не лезет в чужие», — отрезал главный специалист по национальному вопросу.

Путь в Минск был закрыт, и Эйнштейну ничего не оставалось, как вместе с любимой скрипкой отправиться в Америку. На этом легенда, некоторое время назад кочевавшая из газеты в газету, завершается. Дальше публикаторы сокрушаются о том, что не будь «вождь и учитель» антисемитом, висеть бы сегодня при входе в БГУ соответствующей мемориальной доске, а самому университету носить имя Альберта Эйнштейна. На самом деле у истории было и продолжение.

На год позже Громмера в БГУ появился еще один иностранец. Целестин Бурстин преподавал в Венском университете и был известен не только своими трудами по дифференциальной геометрии, но и активным участием в работе компартии Австрии. Последнее послужило причиной того, что он был изгнан с работы с «волчьим билетом» и после долгих и бесполезных мытарств попал в Минск. В столице Советской Белоруссии на членство в партии смотрели ну, совершенно иначе, чем в Вене: в дополнение к профессорской должности австрийский ученый получил под свое начало недавно созданную кафедру геометрии. Бурстин быстро сдружился с нелюдимым Громмером. В биографиях ученых было много общего: оба имели за спиной опыт западной жизни, оба были незаурядными математиками, обоим проще было говорить по-немецки и на идиш, чем по-русски… Наконец, Целестин Бурстин тоже был знаком с Эйнштейном. Это знакомство сыграло неожиданную роль в его судьбе.

В 1931 году Бурстина назначают директором вновь созданного физико-технического института АН БССР, и он немедленно приглашает на работу Громмера. Венский эмигрант занимает все более заметное место в белорусской науке: становится академиком, председательствует на международных конференциях, публикует статьи за рубежом… В 1936 году он получает квартиру в только что построенном Доме специалистов — одном из самых престижных жилых домов тогдашнего Минска.

Здесь кончается его карьера, а по сути, и жизнь. Отсюда в злополучном 1937-м его заберут в тюрьму НКВД, так называемую «американку». Там под пытками он признает себя австрийским и польским шпионом, оговорит университетских коллег, сойдет с ума… И наконец, 20 апреля 1938 года умрет в тюремной камере.

Будущее оборвется, останется только прошлое. Ровно за пять лет до своей гибели, 20 апреля 1933 года, Целестин Бурстин отправил письмо Альберту Эйнштейну. В нем он сообщил о смерти Якова Громмера. Эйнштейн ответил из Бельгии — он был на пути в США, где его ждало место в Принстонском университете. В Штатах великий физик и думать забыл о Минске. Он ничего не знал об аресте и смерти Бурстина. И уж тем более о том, что дело, по которому тот проходил, называлось «дело Эйнштейна». В числе его фигурантов был и покойный к тому времени Громмер — с 1937 года упоминать его имя было запрещено.

История похожа на пазл: из прошлого доходят сваленные в кучу факты и «вещдоки». Если правильно их сложить, получится картина, напоминающая ту, какой она была в действительности.

В нашей истории все вращается вокруг сталинской фразы — не будь ее, жизнь Альберта Эйнштейна могла бы сложиться иначе. В этой «другой» жизни вместо Америки была бы «американка», а вместо мемориальной доски — дощечка на могиле. И то лишь в том случае, если бы могила нашлась… Место, где похоронен Целестин Бурстин, до сих пор неизвестно.

mishpoha.org