Наступил вечер, и мы вдруг неожиданно поняли, что война окончилась. Это было странно — более точного слова найти не могу. Наверное, так себя чувствует младенец, когда он родился: привычной ситуации нет, а что делать — он не знает.

Выпить с американцами нам тогда не удалось — это случилось на несколько дней позже. Мы где-то достали очень слабого, кислого домашнего яблочного вина и на безлюдном и уже совершенно безопасном берегу в темноте его пили. И тут случилось нечто странное.

Общее настроение все эти годы, как я говорил, было бодрым. Бывала усталость, проклятья, иногда энергию и силу приходилось поддерживать длинной и изощренной матерщиной (очень помогает). Вообще — никакой идиллии. Но это было нечто совсем иное, по сравнению с тем, что случилось с нами сразу же после окончания войны. Стало почему-то очень грустно.

В ряде фильмов, изображавших конец войны, на экране всегда появлялись кадры торжественной встречи фронтовиков с вынесшими все тяготы их девушками и семьями. Но между окончанием войны и даже первыми незначительными демобилизациями прошли месяцы. Это были самые тяжелые месяцы.

Мы стояли в чем-то вроде негустого лесочка. Нас не допекали занятиями (обычная мука солдата в небоевых условиях), мы были свободны. Мы даже могли, когда хотели, пойти в ближайшую немецкую деревню или в очень милый близлежащий городок. Но вдруг, и казалось без видимой причины, нас охватила гнетущая смертная тоска — не скука, а именно тоска. Мы пили по-мертвому и не пьянели. Приходилось вспоминать и давать себе отчет в том, что в эти годы старательно забывалось.

В соседнем полку был скучноватый пожилой человек из запасников, выполнявший отнюдь не уважаемую нами роль какого-то мелкого политработника. Он был немножко пьян. Подсел ко мне и, рыдая (до этого между нами не было никакой близости) и утирая локтем сопли, заговорил со мной на «ты». Начал рассказывать, что у них сожгли деревню, что дети у тетки, а где жена, он до сих пор не знает. А мне и самому было что вспомнить, хотя я этого ему не рассказывал (это было запрятано слишком глубоко).

Дело было в станице Орхонка на Кубани. В период, когда в сорок втором году Южный фронт подкатился непосредственно к Орджоникидзе — тогда еще не Владикавказу, — наш полк непосредственно прикрывал выход к городу. Если бы здесь не удалось задержать танковые колонны, к обеду Орджоникидзе пал бы. Накануне нас срочно сняли из-под Моздока. Мы развернули связь, и батареи только успели немного окопаться, как с первым утренним светом с немецкой стороны началась ураганная стрельба.

Для меня лично события развертывались естественным образом: связь была перебита. Я побежал по линии (проклятая судьба связиста — когда все поглубже затираются в ровики, он бегает по линии и связывает перебитые провода). Наш провод был переправлен через Орхонку — приток Терека, в том месте, где обычно бабы брали воду. Подбежав к Орхонке, я увидел то, что с тех пор сопровождает меня всю жизнь: женщина рано утром, конечно, не зная, что за ночь фронт, который накануне был в тридцати километрах, если не больше, пододвинулся и вышел прямо на улицы, пошла за водой к реке, взяв с собой мальчика лет трех-четырех. Разорвавшийся снаряд пробил ей висок, она лежала — я и сейчас это вижу — раскинув ноги, в задранной юбке, с небольшим расплывающимся красным пятном у виска. А рядом мальчик, ничего не понявший, тянул ее за руку. До сих пор для меня не решен вопрос, правильно ли я поступил: я думаю об этом постоянно и часто вижу эту сцену. У меня была перебита линия, и это означало, что батарея парализована. По интенсивности немецкого обстрела было ясно, что через несколько минут начнется массовая танковая атака, а батарея будет молчать. Мне надо было соединить провода, и я побежал по линии дальше. В ту минуту у меня не было даже никакого сомнения в том, что я должен делать.

Потом линию еще несколько раз перебивало осколками и я, подключая проверочный телефон, бежал то в ту, то в другую сторону, для того чтобы устранять новые повреждения. Когда артобстрел кончился, и немецкие танки, не прорвавшись, откатились обратно, я побрел по линии назад к себе, совсем забыв про этот эпизод. Вдруг около нашего провода, в том самом месте, где я его завязал, я увидел лужу крови (потом мне женщины говорили, что они утащили ребенка в дом, а мать была, конечно, убита на месте). Не могу не сознаться, что тогда это не произвело на меня особенного впечатления. Как сказал М. М. Сперанский Г. С. Батенькову: «На погосте живучи, всех не оплачешь». Но вот в первую же пьяную ночь после окончания войны я все это увидел вновь. Это и многое другое. Не случайно мы пили вмертвую, и было немало самоубийств. Их официально списывали по формуле «в пьяном виде», как позже списали самоубийство А. Фадеева, Но причина, конечно, была в другом. Пришло время расплачиваться за долги. Так же, как оно позже пришло и к Фадееву. (Замечу в скобках, что не могу не уважать Фадеева за то, что он оказался честным должником. А я нет.)

Пребывание в армии обрыдло до невыносимости, а демобилизация все еще была в каком-то далеком будущем. Желавшие поддержать дисциплину командиры уверяли, что нас совсем не демобилизуют, а переправят в Китай.

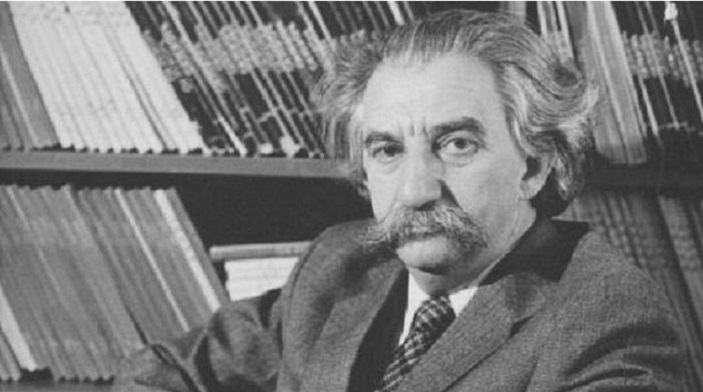

Юрий Лотман — известный советский и российский литературовед, культуролог