Натан Теодорович Ширман (02.04.1921- 25.02.1998) – мой удивительный дедушка.

Натан Теодорович Ширман (02.04.1921- 25.02.1998) – мой удивительный дедушка.

Цветущей весной 1941 года он – выпускник школы… Талантливый музыкант и художник, он мечтает о поступлении в Институт Кинематографии но еще не знает, что в ближайшее время его ждет не шумное студенчество, яркая Москва и кино, а почти пять лет безжалостной, страшной войны.

Уйдя на фронт с первого ее дня, он прошел весь путь до Сталинграда, а после – от Сталинграда до Германии.

Весной 1945 года дедушка не вернулся домой. По каким-то «особым» причинам Натан Ширман сразу из Германии был отправлен на границу с Китаем. Лишь после окончания войны с Японией он смог вернуться домой, а позже — поступить в институт и стать известным оператором, блестящим сценаристом, режиссером и автором более 90 фильмов.

Его воспоминания настолько необычны и нестандартны, так не похожи на привычные рассказы о войне, что невольно задумываешься о том, что именно это сочетание удивительной силы духа и безграничное чувство юмора сохранили моего маленького, сильного и смелого дедушку в эти страшные дни.

Сам он говорил: « В моих рассказах нет ничего трагического, или героического — это всего лишь мелкие, почти незаметные штрихи в огромной картине войны». Штрихи… Мой дедушка был прекрасным художником.

Под Сталинградом

В конце лета 1942 года меня, рядового красноармейца, направили в 7-ой Отдел политотдела 57 армии. Тогда он располагался в небольшом поселке Татьянка, южнее Сталинграда. Деятельность этого Отдела расшифровывалась так: агитация и пропаганда среди войск противника.

Задание, которое я получил, было совершенно не похожим на все то, что приходилось делать за прошедший год войны. Мне показали альбом с различными образцами агитации и пропаганды, призванной всячески снижать боевой дух немецкой армии. Вот, например, содержание двух таких образцов:

На фотографии изображено печальное личико девочки, смотрящей прямо вам в глаза, и рядом надпись по-немецки: «Папа, где ты?», или «Папа, вернись домой!». На другом образце — молодой парень в гражданской одежде обнимает красивую девушку, а рядом надпись: «И ты бы мог!»… и тому подобные сюжеты, которые, как казалось нашему начальству, могли тронуть сентиментальные немецкие сердца.

Я призван был повторить некоторые из этих образцов на белых полотнищах шириной метра полтора и длиной 4-5 метров. Дали мне краски и кисти. Вот только не на что было прикрепить такой большой кусок материи. В конце концов, его удалось прибить к ветхому забору, клонившемуся от каждого прикосновения кисти.

Дальнейшая судьба моих «полотен» была такова: их мы доставляли на передовую, там, в ночной темноте, плакат подносили как можно ближе к расположению противника, а палки, прибитые к концам полотна, закапывали в землю. Когда светало, немцы могли увидеть наше творение…

Дальнейшая судьба моих «полотен» была такова: их мы доставляли на передовую, там, в ночной темноте, плакат подносили как можно ближе к расположению противника, а палки, прибитые к концам полотна, закапывали в землю. Когда светало, немцы могли увидеть наше творение…

Мы знали: жизнь его будет коротка — очень скоро его срезали несколькими пулеметными очередями. Но, как нам казалось, свое дело он уже сделал — ведь его уже успели прочесть, и в душах немцев, возможно, что-то шевельнулось.

Когда в нашем Отделе допрашивали пленных немцев, интересовались, видели ли они наши плакаты, читали ли листовки, каково же их воздействие. Однажды, немецкий офицер сказал, что мы повторяем одну и ту же ошибку, когда на своих листовках изображаем Гитлера в карикатурном виде. Он сказал: «Немецкий народ и армия любят своего фюрера, а карикатуры на него вызывают только раздражение». И я сразу вспомнил, что точно такое же чувство вызывали у меня немецкие листовки с карикатурным Сталиным…

Тогда мы задумались. И однажды мне показалось, что, кажется, есть неплохая идея. Я рассказал о ней старшему лейтенанту Саше Галкину, великолепному переводчику, моему другу, о котором, возможно, расскажу когда-нибудь особо, а если сказать коротко — для меня это был оживший Александр Грин.

Выслушав меня, Саша рассмеялся и одобрительно похлопал по плечу. И мы вдвоем стали «обкатывать» идею, искать короткий, точный текст. И вот, наконец, на большом полотнище я нарисовал так называемой «сухой кистью» — техникой, знакомой по праздничным портретам наших «вождей» — точно по немецкой фотографии портрет Гитлера. Мне и в голову не приходило, что когда-нибудь я буду так стараться изобразить его как можно привлекательней.

А сбоку от портрета — надпись (разумеется, по-немецки): «Это он послал тебя на смерть: стреляй в него!» В один из ноябрьских дней, незадолго до нашего наступления, мы с Сашей перетащили на передовую большой сверток. Ребята из разведки в белых маскировочных халатах — уже лежал снег — ночью укрепили наш плакат на ничейной полосе так, чтобы он хорошо был виден немцам.

С первыми проблесками рассвета немцы сразу же заметили плакат и засуетились. Видно было, как согнутая фигурка короткими перебежками скрылась за разрушенной стеной: в других местах тоже мелькали и прятались за горами битого кирпича то один, то другой, то ли совещались, то ли шли к кому-то за советом, как быть?

А плакат все стоял. Приказ «Стреляй в него!» пока не выполнялся. На это и был наш расчет.

А плакат все стоял. Приказ «Стреляй в него!» пока не выполнялся. На это и был наш расчет.

Но, не желая дальше продлевать экспозицию хорошего портрета Гитлера, немцы решили просто снять его. И по снегу — почти незаметный в утреннем тумане, пополз немецкий солдат. Он ловко прятался за разными укрытиями — а тут их, среди развалин было достаточно. Да и плакат был так поставлен, что добраться до него было удобно и почти безопасно.

И немец добрался. Только его уже ждали: с обеих сторон плаката были хорошо замаскированы четыре разведчика — их даже с близкого расстояния невозможно было заметить. А затем был короткий, оглушающий удар, и немца, потерявшего сознание, быстро уволокли за рядом стоящую цистерну. Потом и дальше, в наше расположение… У немца оказался большой моток тонкого телефонного провода. Он собирался привязать его к древку плаката, отползти назад за какое-нибудь укрытие, свалить плакат, и подтащить его к себе.

Однако вскоре к плакату — с другой стороны — пополз еще один немец. Он отставал от первого, но когда увидел, что произошло с его товарищем — он, будто обезумев от страха, вскочил на ноги, и бросился бежать назад.

Это была близкая и очень легкая мишень. Но не раздалось ни одного выстрела ему в спину. Он добежал до первого укрытия и сгинул с глаз. И почти сразу немцы открыли бешеный огонь по плакату и исколошматили его в клочья.

А неподалеку Саша Галкин уже делал предварительный допрос пришедшего в себя немецкого «языка», взятого без боя и без единого выстрела…

Я расскажу еще об одном нестандартном для войны, можно сказать даже экзотическом, эпизоде из жизни того же 7-го отдела…

Я уже упоминал о наших листовках. Одна из них особенно хорошо запомнилась. Была на ней фотография немецкого летчика и текст его обращения к своим однополчанам. И был этим летчиком не кто иной, как внук «железного» канцлера Германии Отто Фон Бисмарка. На счету это асса более ста сбитых самолетов различных европейских стран. И вот сейчас, когда войска генерала Паулюса попали в Сталинградские тиски, когда положение немцев с каждым днем становилось все безысходней, фон Бисмарк-внук, получив личное напутствие Гитлера, отправился навести порядок в небе Сталинграда.

Но произошло нечто невероятное, с точки зрения немецкого асса: в первый же боевой вылет — нет, его не сбили, наши летчики заставили его сесть, а это, как известно, наиболее позорно для боевого пилота.

Текст его обращения к немецким пилотам дословно не помню, но смысл его был примерно таким: если уж меня, известного асса, заставили сесть, то что остается вам, рядовым пилотам… Не завидую, мол, я вам — скорее вы мне должны завидовать. Для меня, война окончена, обращаются со мной и другими военнопленными хорошо, делайте правильный вывод и воспользуйтесь этой листовкой как пропуском в плен…

Листовки печатались большими тиражами, иногда по нескольку тысяч штук. Но самым сложным делом было доставить их по назначению, то есть в расположение вражеских войск. Обычно их сбрасывали с самолета ПО-2, но тихоходные эти самолеты днем легко было сбить, а разбрасывание листовок ночью часто не давало эффекта — они попадали не по адресу.

Нередко помогали разведчики. Переходя линию фронта, каждый из них брал с собой по большой пачке листовок с тем, чтобы там, «на месте», их разбросать. Но и тут случались осечки. Иной раз разведчики вместо «бумажного груза» считали более полезным взять с собой еще пару гранат. И кто бы мог их осудить за это?

Таким образом, способ транспортировки листовок оставался довольно слабым местом.

Таким образом, способ транспортировки листовок оставался довольно слабым местом.

И вот однажды сидели мы вдвоем с Сашей Галкиным на краю траншеи и размышляли — что же тут можно придумать.

Вдруг Саша спрашивает: «Ты когда-нибудь запускал змея?»

«Еще бы!» — сказал я.

«А у какого змея самая большая тяга?»

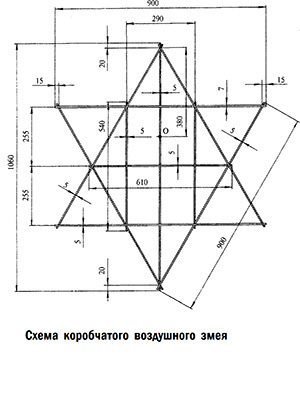

«У коробчатого!» — ответил я уверенно. Я еще помнил, как при хорошем ветре шпагат, и довольно крепкий, лопался — такое было натяжение.

«А почтальона пускали?» — продолжал Саша улыбаясь.

И я сразу понял, что он имеет в виду. Да! Сделать большой коробчатый змей, а «почтальон» с маленьким парусом заправить не крохотными парашютиками (как мы это делали до войны мальчишками), а пачкой листовок! Ветер надует парус «почтальона», он стремительно поднимется на проволочных колечках вверх по шпагату, до самого змея, защелка ударится об упор, «почтальон» раскроется — и сотни листовок полетят вниз…

Через несколько дней, мы с Александром сделали змей с «почтальоном» и, выбрав подходящее место, опробовали идею на практике. Все получилось, как и было задумано.

С тех пор мы много раз с Галкиным темной ночью подбирались по ничейной полосе как можно ближе к тем, кому были адресованы очередные листовки. Так, переходя с места на место и заряжая все новые порции листовок в наш «почтальон», мы успевали за ночь переправить множество посланий немецких военных к своим однополчанам.

Вскоре мы точно научились использовать не только направление ветра, но и его силу. И тогда попадание листовок стало снайперски точным.

Молва о нашем змее дошла до начальства Сталинградского фронта. Оттуда прислали к нам кинооператора, снять сюжет для киножурнала «про змея, забрасывающего немцев листовками», как шутя сказал кинооператор в офицерской форме с погонами капитана. Снять процесс разбрасывания листовок тогда, когда это происходило в действительности, то есть темной ночью, естественно, было невозможно. Это оператор снял днем, в удобном для съемки месте.

Молва о нашем змее дошла до начальства Сталинградского фронта. Оттуда прислали к нам кинооператора, снять сюжет для киножурнала «про змея, забрасывающего немцев листовками», как шутя сказал кинооператор в офицерской форме с погонами капитана. Снять процесс разбрасывания листовок тогда, когда это происходило в действительности, то есть темной ночью, естественно, было невозможно. Это оператор снял днем, в удобном для съемки месте.

Я смотрел на человека, снимавшего нас, с таким благоговением, о котором он, конечно, и подозревать не мог. Дело в том, что еще до войны, будучи школьником, я твердо решил стать кинооператором. И теперь я впервые видел «живого» кинооператора!

Закончилась война. Я поехал в Москву, сдал экзамены во ВГИК на операторский факультет, а после окончания института получил направление на научно-популярную студию в Киеве. В съемочной группе меня представили оператору, у которого я должен был быть ассистентом. Он назвал себя: Островский Григорий Ульянович.

«А с Вами мы знакомы еще с 42-го года» — сказал я, так как сразу узнал в нем того, кто снимал нас с Галкиным со змеем под Сталинградом. Потом и он узнал меня и спросил, не видел ли я тот журнал. Нет, я не видел…

«А Вы знаете, — сказал Григорий Ульянович — получился очень интересный сюжет. А главное оригинальный, совсем не типичный для фронтовых репортажей…»

Юлия Ширман

Киев