«Жидовский гений» — так писали в польских газетах об Аркадии Райкине. Стоило ему пересечь государственную границу, как все рецензенты в Париже, Берлине, Лондоне начинали повторять как заведенные: «Приехал еврейский артист».

Что это было, знаменитый райкинский сценический прием — мгновенная трансформация, смена масок? Исчерпывающий ответ читатель может получить в Одессе: «Чтоб да, так нет». В «дружной» семье советских народов Райкин также числился «не то чтобы совсем русским артистом». Язык — не главное (к тому же в заграничных гастролях он предпочитал пантомиму): Райкина, как и Чаплина, узнавали по глазам. Главный эффект райкинской трансформации — не в смене масок, которые одним своим появлением вызывали безудержный смех, а в том, как смех мгновенно трансформировался в грусть.

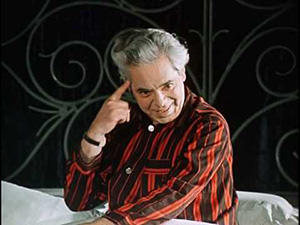

Вдруг смех обрывался — на сцене стоял сам Райкин, слегка склонив голову к плечу, и смотрел древними, как мир, глазами откуда-то — то ли из пустыни, то ли из-за черты оседлости — не знаю. Но одним лишь этим взглядом актер сметал шелуху злободневности, как бы говоря: «Я, ребята, не виноват, но так было, есть и будет всегда на свете — и грустно, и смешно, и горько, и сладко». Мы лишь теперь до конца поняли: это был не комический, а великий трагический актер. Вот так, склонив голову к плечу, он стоял, открытый со всех сторон, на «лобном месте», в центре сталинской империи под неусыпным оком Сосо и Лаврентия… Это было почти самоубийство — маячить перед их взорами. На сцене у его ног разверзался ГУЛАГ, а не оркестровая яма. Но этого ни в театре, ни в быту никто из нас не замечал — он всегда летел легко, изящно, как по паркету.

Говоря «еврейский артист», я ни в коем случае не имел в виду ничего местечкового. Когда он сбрасывал маску, посреди пустой сцены оставался одинокий джентльмен, подчеркивающий своим джентльменством свое одиночество. А ведь он был действительно один-единственный в своем роде. К тому времени, когда мы познакомились, еврейский театр, и не только Михоэлса, был уже стерт с лица советской земли. Еврейские артисты пошли кто куда, чаще всего — в театр кукол. Кое-кого, если не ошибаюсь, Аркадий Исаакович взял в свою труппу. Но факт, что со сцены исчез еврейский язык… А Райкин сам по себе и на русском языке был еврейским театром.

Я не хочу отодвинуть в небытие остальных артистов Театра миниатюр под руководством Райкина. Они сами наступали на горло собственной песне. Да и мы, авторы, вместе с ними «отыгрывали короля» — зритель не только не знал наших фамилий, он вообще не подозревал о нашем существовании. А между тем райкинские авторы: от Владимира Соломоновича Полякова и до Михал Михалыча Жванецкого — это тоже еврейский театр Райкина. Порой, подбирая авторов, Аркадий Исаакович ходил по краю пропасти. Так, Александр Хазин, который попал в доклад Жданова и постановление ЦК вместе с Ахматовой и Зощенко с клеймом «пошляк Хазин», был даже оформлен у Райкина заведующим литературной частью и получал зарплату.

Но всех — актеров, режиссеров, драматургов — Райкин жестко, даже жестоко подминал под себя, под свои замыслы. Его тяжелую руку мы испытали на себе при первой встрече. Нас с Володей Тихвинским (с ним мы более тридцати лет проработали в паре) представил Аркадию Исааковичу поэт Назым Хикмет. Переводчица Хикмета Муза Павлова привезла нас на машине в Переделкино, на литфондовскую дачу, где он тогда жил. Разговор носил какой-то польско-турецко-еврейский характер. Бежав из турецкой тюрьмы, Назым принял не советское, а польское подданство, потому что, естественно, не хотел, чтобы с ним проделали то, что Сталин уже проделал с другими турецкими коммунистами. И, конечно, тут же выплыл анекдот о еврее, который принял турецкое подданство, — «затурканный еврей», а потом, как всегда бывает, еврейский вопрос возобладал над всеми другими вопросами, и Назым завелся на анекдоты про пана Кона (под этой фамилией в Польше и Чехословакии фигурирует наш родной Рабинович).

Например, Кона спрашивают при приеме в партию:

– Что вы будете делать, если откроют границу с ФРГ?

– Я залезу на дерево.

– Зачем?!

– Чтобы меня не затоптали, когда все кинутся туда.

Словом, этот вечер с лауреатом Ленинской премии Назымом Хикметом прошел в атмосфере сплошной антисоветчины. И когда на выезде с литфондовской дачи нам преградила дорогу «Волга», став поперек шоссе, и из нее вышли двое в кожаных пальто, я как-то даже не очень удивился. Скорей всего, дача была нашпигована микрофонами… Один «кожан», высокий (его лица я не разглядел — видел только кожаную грудь) каким-то «засекреченным» голосом назвал мою фамилию (откуда он мог ее узнать на шоссе?) и велел пройти в машину. Другой, приземистый, проделал то же самое с Тихвинским… Но тут мы их стали узнавать: сперва приземистого — это был поэт Гриша Поженян, мы с ним росли в Харькове в Мордвиновском переулке возле синагоги, а второй, с «засекреченным» голосом, оказался… Райкиным. В жизни он только так и разговаривал, как будто по секрету, потому что экономил голос, жесты, сердце — все только для сцены.

А явление Райкина на шоссе в Переделкине объясняется просто: мы рассказали Хикмету свою пьесу «Говорящая кукла»: в научно-исследовательском институте игрушки ученые изобрели куклу, которая ничем не отличалась от директора института и говорила его голосом: «Посоветуемся с народом. Народ поможет, народ подскажет, народ — он знает, кого куда». Только эти слова он твердит даже жене в постели, и ничего иного он бы не утвердил — вот ученые мужи ничего иного и не изобретали. Но они зато защитили диссертации по говорящей кукле, доложили наверх о величайшем научном достижении и даже поручили плотнику сколотить тару для куклы — ящик в натуральную величину… И вдруг приезжает комиссия по приемке. А куклы нет! И директор прячется от комиссии в ящике для куклы, а потом (весь второй акт) доказывает, что он не кукла. Но никто, даже жена не верит, потому что он не находит слов, кроме «народ — он знает, кого куда», даже когда его заколачивают снова в ящик.

Назым, не вдаваясь в подробности, решил, что этот сюжет — как раз для Райкина, и, ничего нам не говоря, позвонил ему по телефону. А жил Райкин, гастролируя в Москве, тоже в Переделкине, в Доме творчества. Там же — и Поженян. Вот они по дороге за нами и заехали… В результате — полнометражную пьесу мы сократили до миниатюры на восемь минут, но зато тоже в двух актах. И очень скоро позвонил Райкин:

– Я у Льва Абрамовича (литературный материал Райкин, как правило, испытывал на Льве Кассиле). Мы тут все очень смеялись, — продолжал Аркадий Исаакович замогильным тоном, — очень. Я это беру.

Мы были счастливы… минут десять. Вдруг он снова звонит. На этот раз действительно смеется:

– Оказывается, там был еще и второй акт. Руфь Марковна (Рома, жена Райкина) нашла еще какие-то бумажки. Но это не имеет значения.

Веселые дела: до развязки еще целый акт — и «не имеет значения!». Но, конечно, мы жаждали увидеть, что получится из нашей пьесы в исполнении Райкина. И если вы думаете, что мы что-то увидели… Таки нет. Только в одном месте райкинского спектакля нам почудилось «что-то около». Сценка называлась «Фиг» — фабрика игрушек. Ни ящиков, ни ученых, ни говорящих кукол. На сцене стояли напольные часы, и Райкин вешал пиджак на маятник. Я был так расстроен, что до сих пор не помню, говорил ли он вообще что-то наше. Но одно запомнилось навсегда: Райкин — не исполнитель, а творец. Высшей пробы профессионал! И пока мы не разгадали профессиональные секреты райкинского театра, все, что могло остаться от нашей драматургии, так это только «Фиг».

Среди эстрадных авторов ходила байка, как артист-разговорник работает с автором.

– У меня, — говорит артист, — родился гениальный ход для интермедии: выходим мы вдвоем с партнером. Я даю убойную репризу — публика помирает с хохоту. Он, не будь дурак, дает еще более убойную — в публике вообще сплошная ржа. И тогда я «на точку» отмачиваю такое, что публика писает жидким гелием, кишки рвут, на карачках ползают… — словом, номер самоигральный. Тебе, автору, остается всего ничего: придумать эти репризы.

Предполагалось — и для Райкина надо «репризить» по этой байке. Тем более что он говорил:

– Мне приходится бегать наперегонки с самим собой. Первый номер должен быть самым смешным, чтобы зритель завелся. Второй смешнее первого, иначе они вообще не станут смеяться, и дальше по нарастанию, так, чтобы самое смешное — в конце первого отделения, иначе второе отделение не захотят смотреть. А второе отделение, это и ежу ясно, должно быть намного смешнее первого, в нем самый последний номер должен намного перекрыть все предыдущие, иначе в следующий раз люди вообще не придут.

Это у него называлось «раскладывать пасьянс».

И мы, конечно же, изо всех сил старались рассмешить зрителя, а Райкин глядел на нас сонными глазами… Пока рабочие Тулы не подарили ему самовар.

При чем здесь самовар? Не спешите. Мы сидели в Ленинграде, в огромном нетопленом номере гостиницы «Европейская» (говорили — во время блокады в этом номере был морг), и срочно «доводили» что-то к выпуску райкинского спектакля, не успевая ни позавтракать, ни пообедать, я уж не говорю «за ужин»… Как вдруг является «чичероне» Райкина (так его называли): еврей-администратор, фигура столь же колоритная, как и его имя: Жак Адольфович Длугач.

– Вы обедали?

– Нет.

– Правильно сделали. Сегодня вы ужинаете у Аркадия.

И вот мы на Васильевском в не очень-то просторной, даже по советским масштабам, квартире. Взглянув на накрытый стол, мы пожалели, что не пообедали, а заодно и не поужинали в гостинице. Нас пригласили к чаю. На столе были конфеты, печенье, торт и самовар.

– Электрический, — пояснил Аркадий Исаакович, — рабочие подарили в Туле. Я его еще ни разу не включал, сейчас на вас испробуем.

Лучше бы это был электрический стул, тогда мы бы не столь нетерпеливо ждали, когда он наконец сработает. А самовар все никак не закипал. Не закипал почему-то до глубокой полночи. В гостинице уже закрыли ресторан, трамваи шли в депо…

– Все-таки странно, — сказал Райкин, — почему он не закипает?

Руфь Марковна заглянула под стол:

– Потому что ты его включил в радиорозетку.

Так вот: за те два часа, пока самовар был включен не в ту розетку, Аркадий Исаакович успел нам растолковать, как надо писать для Райкина:

– Не делайте мне смешно. Ищите проблему. А смешно я и сам сделаю.

Это изречение заняло, понятно, несколько секунд, остальное время он кормил нас готовыми проблемами, которые нам якобы предстояло искать.

Кто-то, вероятно, еще помнит монологи строителей: там каменщик-татарин делал «пирикур», пока «раствор йок», а слесарь-украинец «не догвинчивал крант на две гвинтки», чтобы сорвать свой «бутыльброд» с будущего жильца. Этого сантехника Райкин сначала отмел:

– Так не бывает, чтоб один и тот же слесарь и строил, и ремонтировал. (Хотя так оно и было: строители обходили новоселов, взимая дань.)

Райкин был неумолим… пока не споткнулся о словечко «какчество». Мы думали, он и его выбросит вместе с монологом, потому что оно никак не свойственно украинскому языку, а почерпнуто из лексикона евреев-портных: «Это, по-вашему, качество? Это какчество!» Но именно тут Аркадий Исаакович учуял что-то родное и как сел на это словечко, так и не захотел слезать: придумал и «рекбус», и «кроксворд», а главное, вытянул всю «большую промблему»: «Государство мне платит за коликчество (количество), а за мое какчество будешь платить ты, жилец».

Результат превзошел все ожидания. Ко мне в городе Харькове пришел настоящий украинец-слесарь и, протягивая руку за законным «бутыльбродом», сказал:

– Вы Райкина слухали? За мое какчество будешь платить ты, жилец.

И это далеко не единственное словечко межнационального общения, вброшенное в наш зачуханный быт Аркадием Райкиным. Начиная хотя бы с «авоськи»…

Наши крохотные басни в прозе возвращались потом к нам в виде анекдотов. Секрет — в неслыханной популярности Райкина.

Анекдот: «Кто такой Брежнев? Мелкий политический деятель эпохи Райкина» — не такой уж и анекдот. Помню, он приехал в Москву из ФРГ, где побывал на Конгрессе пантомимистов. Рассказывали, как его там встретили: «Нас посетил великий Райкин!» Но он сам рассказывал, как там выступил Костя. Только о Косте и говорил и при этом накручивал диск телефона. Звонил самому товарищу Брежневу, с которым встретился на обратном пути, в ГДР, и получил приглашение: «Будете в Москве — заходите. Расскажете про западных немцев».

Вот Аркадий Исаакович и названивал:

– Это приемная Верховного Совета?

Брежнев в те поры был председателем Президиума Верховного Совета.

– А это товарищ Райкин?!

Он повернулся к нам:

– Она меня узнала по голосу.

И в трубку:

– Мне бы Леонида Ильича. Ка-ак кто такой Леонид Ильич?! Генеральный секретарь Союза ССР!

Вероятно, девушку сбило с толку его наивное: «Мне бы Леонида Ильича».

Аркадий Исаакович потом звонил до конца дня разным референтам и помощникам, да так и не прорвался. Но он никак не мог прийти в себя от пережитого шока:

– Представляете, они не знают, кто у нас генсек?

– Но вас-то они сразу узнают.

– Да-а…

Окончание тут

Марк АЗОВ

http://a.kras.cc/2014/02/blog-post_1007.html