Марк Штейнберг

Телефон осенью 1996-го не умолкал, а тираж первого издания книги «Евреи в войнах тысячелетий» был исчерпан. И я уже готов был ответить вежливым отказом на звонок, но что-то остановило. Уж больно необычен был голос в трубке — хрипловатый с властными интонациями. Командирский голос. Я спросил: «Простите, с кем имею честь?» И в ответ прогремело: «Эрнст Неизвестный!»

Ну, что говорить! Входил я через день в двери дома на Джон-стрит, в Сохо, над которыми развевался черный флаг с красной надписью Ernst studio и эмблемой-ладонью. Книга — под мышкой.

Принял Эрнст вполне доброжелательно. С женой Анной познакомил. И без дальних церемоний взялся за книгу. Вот чего я и опасался, потому как с точки зрения полиграфии издана она была неважно. Особенно портреты — порой нечеткие. А уж кто-кто, думалось, а Эрнст Неизвестный в этом знаток первостатейный. И он, начав с оглавления, просмотрел портреты. Но они его удивили не потому, что напечатаны были плохо. Не скрывая эмоций, Эрнст поражался, что многие герои и полководцы разных стран и времен — евреи. Переспрашивал, уверен ли я в этом, имею ли серьезные доказательства.

Очень заинтересовала Эрнста глава о кантонистах. Он сказал:

– Знаете, Марк, мой дед по отцу, Моисей-Лейб Иосифович Неизвестный, происходил из семьи кантониста Йоселя Неизвестного. Отец мой был белым офицером, адъютантом у генерала Анненкова в Гражданскую. Один дядя служил у Колчака, другой — у Деникина. Так что наследственность у меня военная. И — специфическая, как видите. Смотрю, у вас кантонистам уделено несколько страниц, евреям в царской армии — целые главы. Не говоря уж о Красной Армии в Гражданскую войну. Но, даже по моей семье судя, были же они и в Белой армии. Есть об этом что-либо в вашей книге?

Я сознался, что даже и мысль о таком не возникала и в разысканиях моих никогда не попадались евреи-белогвардейцы.

– Не знаю, смогу ли что-нибудь найти. Скоро из печати выходит второе издание. И если понадобится еще и третье, обещаю уделить этому какой-то раздел.

Что характеризует Эрнста? Не забыл он о моем обещании, напоминал при встречах. И отыскал я таких военачальников-евреев: генералов Штейфона, Юзефовича и Геймана. Включил в одно из последующих изданий книги.

В годы Великой Отечественной в большинстве среднеазиатских гарнизонов были развернуты краткосрочные учебные заведения, которые за полгода готовили младших лейтенантов. Погодные условия региона, позволявшие круглый год проводить полевые занятия днем и ночью, способствовали этому, прямо-таки поточному процессу. Офицеров пекли как блины, восполняя страшную их убыль на фронте, не особо заботясь о качестве. Одно из таких — Туркестанское стрелково-пулеметное училище (ТСПУ), которое обосновалось в Кушке, одном из самых тяжких по климату гарнизонов Среднеазиатского военного округа. Каково же было мое изумление, когда в одной из бесед с Эрнстом Неизвестным выяснилось, что был великий скульптор курсантом именно этого ТСПУ!

Эрнст вспоминал военные годы, приведшие его, студента Ленинградского художественного училища, в Самарканд, куда оно было эвакуировано. В 1943 году, когда ему исполнилось 17, Эрнст решил идти в армию добровольцем. Перед этим он перенес тиф, и ноги были еще слабыми после болезни. Но военкоматская медкомиссия проводилась в те времена весьма упрощенно. Спрашивали, у кого есть жалобы, и считали годными к службе всех, кто жалоб не имел. Эрнст, естественно, жаловаться не стал, а так как образование имел на уровне среднего, то и был отнесен к курсантской категории и направлен в кушкинское ТСПУ.

Дело было в ноябре, когда на «конце географии» наступает самое лучшее время года: нет палящего зноя и обжигающего ветра пустыни — афганца. И еще больше месяца имеется до наступления промозглых зимних времен — непрерывной слякоти при пронизывающем восточном ветре. Может, поэтому вспоминал Эрнст свое знакомство с Кушкой довольно оптимистично. В то время она еще сохраняла свой крепостной антураж: массивные куртины с бойницами, мощные башни у ворот, бастионы и контрфорсы, казармы, пригодные для ведения боя. Ну и величественный крест над крепостью — одно из первых скульптурно-архитектурных сооружений, врезавшееся в юношескую память будущего мастера.

Крест был установлен на крайней точке России в честь 300-летия императорской династии Романовых. Неподалеку от романовского креста и находились казармы училища. Огромные, на батальон каждая, сложенные из толщенных каменных блоков. Но царские солдаты, рассказывал Эрнст, располагались, наверно, куда вольготней, чем советские курсанты военной поры. Казарма была буквально забита двухъярусными нарами, составленными из коек, между которыми проложили нестроганые доски. Матрацы и подушки, набитые соломенной сечкой, тощие байковые одеяла поверх ветхих желтых простыней — таких постелей наверняка не знала кушкинская крепость при Романовых.

И конечно же, не так кормили ее обитателей в царские времена, как курсантов-пулеметчиков. Между тем так называемая девятая норма, положенная им, считалась в то время одной из самых калорийных. Еще бы, ведь полагались 20 граммов сливочного масла и ломоть белого хлеба, который курсанты ласково называли «пташкой». Частенько, однако, масло заменялось ложкой сгущенки или маргарина, а «пташка» тоже редко приземлялась на обеденные столы. Зато постоянно присутствовали на них «шрапнель» и «блондинка», как называли курсанты перловую или пшенную размазню, никак не восполнявшие потерю калорий, высосанных из молодых организмов сверхнапряженным ритмом полевых занятий. А он был рассчитан на то, чтобы за шесть месяцев зеленые юнцы превратились в командиров, способных повести свои подразделения в бой с опытными германскими вояками. Но и кроме того, большинство курсантов не имели даже подготовки рядового бойца. Поэтому в такой короткий срок была втиснута еще и солдатская выучка.

Не имел ее и курсант Эрнст Неизвестный. Он вспоминал:

– Может быть, полевые занятия и не превратились бы в такой воистину изматывающий труд, если бы не пулемет, тяжеленный «Максим», который был нашим неразлучным спутником везде, кроме разве постели и столовой. А ведь еще и командовать научиться надо было, так что не оставалось и просвета для каких-то посторонних не то что дел, но и мыслей. Но самое поразительное, пожалуй, что я, вчерашний студент художественной школы, очень быстро втянулся в эту лихорадочную по напряжению жизнь. Более того, она мне по духу пришлась. Я успешно овладел не только нехитрыми премудростями пулеметной практики, пехотной тактики, но и проявил выносливость на марш-бросках. Более того, стал одним из лучших на курсе мастеров рукопашного боя, что потом пригодилось на фронте. Но и не только это. Я, как еврей, был на особом счету. И чувствовал такое недружелюбное внимание каждую минуту. Наблюдал весь взвод — как выдюжу на марш-броске, как отстреляю упражнение. И стоило чуть оступиться — прямо в лицо смеялись: «Что, Абгаша, слабо? Это тебе не пигожками тогговать!» Хоть и не картавил я никогда, все равно дразнили. Ну я и тянулся изо всех сил, чтоб не дать повода. Кстати, взводным моим был еврей, Дима Сидур, впоследствии известный советский скульптор. И положение его простым не назовешь. Я понимал, что он рад бы мне помочь посильно, но сделать этого не мог, чтоб не сказали: еврей еврея тянет.

– Любопытно, — рассказывал Эрнст, — что после Кушки наши с Сидуром пути разошлись, хотя фронтовые судьбы схожи. Встретились мы уже в 60-х и поначалу друг друга не узнали. Ему на фронте пуля пробила щеку и изуродовала лицо. Чтобы прикрыть увечье, Сидур отрастил бороду. Да и мою внешность ранения не пощадили, укоротив шею почти на дюйм. Время учебы пролетело быстро, осенью 43-го наш курс начал отращивать чубы на выбритых до глянца макушках. В конце октября нам выдали гимнастерки и галифе из тонкой шерсти цвета хаки, говорили, что это подарок английской королевы. Вскоре и погоны подоспели, полевые, с малиновым просветом и одной звездочкой. Выпускной курс в последний раз промаршировал по пыльной улице кушкинской крепости, погрузился в теплушки, и загрохотал эшелон через южные Каракумы. На запад, на фронт…

Я спросил Эрнста: доводилось ли потом встречаться с кем-нибудь из кушкинцев, кроме Сидура, естественно.

– Нет-нет, таких встреч не случалось, а жаль, — ответил скульптор.

– Знаете, в наших с вами судьбах есть одно любопытное совпадение. Вы служили в Кушке шесть месяцев, а мне пришлось, представьте, тянуть лямку в этой крепости шесть лет, с осени 1948 до осени 1954 года. Попал после окончания училища. По известной армейской поговорке: «Меньше взвода не дадут, дальше Кушки не пошлют».

– Боже мой! — ужаснулся Эрнст. — Это же приравнять можно к такому же сроку ссылки. За что это вас туда загнали?

– Как за что! На основании «пятого пункта» в личном деле. Хоть и окончил училище по первому разряду, что позволяло выбрать место службы. Но плевать кадровикам было на эту единственную привилегию «перворазрядников». Еврей? В Кушку его!

Разговор этот поспособствовал тому, что отношения наши с Эрнстом стали более близкими, что ли. Потому как, прямо скажу, гениальный скульптор был личностью в высокой степени сложной и не больно-то склонной к сантиментам. Да что там! Не говоря уж о перенесенных им страданиях и лишениях, странно было бы, если бы мастер, творивший скульптурные и графические шедевры, крупный философ, незаурядный поэт оказался в общении добродушным простецом.

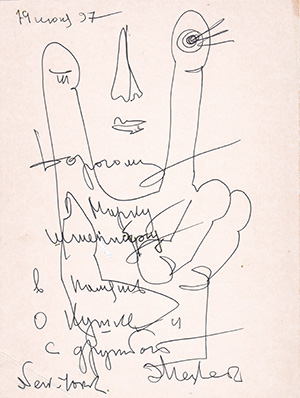

Но кушкинская его эпопея, безусловно, в памяти Эрнста занимала достойное место. Взяв карандаш и почти не отрывая его от листа, он нарисовал кушкинский крест и написал: «В мое время было написано на кресте: “Здесь медленно умирал я душою и телом”». Подписался и дату поставил: 2.27.98.

Я был поражен. Ведь от осени 1943-го, когда его выпуск убыл из Кушки на фронт, прошло 55 лет. Но Эрнст запомнил не только крест этот знаменитый, но и надпись на нем сакраментальную. И на моей памяти ее старательно закрашивали «духовные лица», как называли мы политработников. Но она неизменно возобновлялась неизвестными доброхотами — под мечом и полумесяцем на лицевой стороне креста.

Повторю, Кушка, видимо, явилась таким же фактором, как и то, что скрепляет дружбу ветеранов. Как-то принес я очередное издание моей книги. Эрнст в ответ подарил уникальный сборник стихотворений Веры Зубаревой под названием «Трактат об ангелах». Уникальность книги, думается, прежде всего, была в том, что каждое из 100 стихотворений Эрнст сопроводил своими рисунками. Сто рисунков совершенно фантастической графики!

Но пишу об этом еще и потому, что на чистой половине титульного листа он изобразил ладонь — символическое лицо человеческое. Надпись же гласила: «Дорогому Марку Штейнбергу в память о Кушке и с дружбой. Э. Неизвестный».

Как видим, прочно угнездилась в памяти гения эта крепость на краю Каракумской пустыни. А я, думается, интересен был для Эрнста не столько сам по себе, сколько потому главным образом, что занимался военной историей еврейского народа долгое время, находя все новые и необычные сведения. Он опубликовал в центральной российской прессе в высшей степени доброжелательный отзыв о моих книгах. Поэтому диссонансом для меня явилось сообщение, что похоронен великий скульптор был по христианскому православному обряду.

Марк Штейнберг