…Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,

Если терем с дворцом кто-то занял…

Владимир Высоцкий

Трамвай остановился. И на заднюю площадку поднялись две девушки с парнем. Был он рыжий-рыжий. И конопатый — прям как в частушке. А одна из девиц — для контраста, что ли — поражала копной иссиня-черных волос. Она скользнула взглядом и отвернулась.

Трамвай остановился. И на заднюю площадку поднялись две девушки с парнем. Был он рыжий-рыжий. И конопатый — прям как в частушке. А одна из девиц — для контраста, что ли — поражала копной иссиня-черных волос. Она скользнула взглядом и отвернулась.

Я замер. Эти сияющие лазурные очи я видел уже. И не раз. Но только у одной-единственной. Той самой — первой моей любви. Но ведь этого быть не может! Столько времени прошло и мест сменилось…

Трамвай остановился, и девушки сошли. А парень остался. Я кинулся к нему.

– Рыжий! — в горячке рявкнул я. — Это Лиля?

– Да, Лиля, — испуганно пролепетал он.

И я выпрыгнул уже на ходу, благо двери открытыми оказались. И догнал. Подойдя сзади, окликнул:

– Лиля!

Она обернулась, недоуменно уставилась на меня глазищами бездонными.

– Я — Марк. Не узнаешь?

– Нет, — пролепетала она…

Ну еще бы! Стоял перед ней загорелый дочерна офицер, в выгоревшей летней униформе, пыльных сапогах, надвинутой на лоб фуражке. В руках — спортивная шпага, маска и сумка. Ведь в Ташкенте оказался я по случаю окружных соревнований и ехал-то трамваем в Дом офицеров, где и шли соревнования эти.

Нет, не узнала меня Лиля… И тогда я спросил:

– Алапаевск ты помнишь, курсы вечерние, Лиля?

И улыбка осветила прекрасное лицо. Она вспомнила!

Вспомнила, наверное, худощавого парня в одежонке с чужого плеча, в самодельных валенках, в калоши втиснутых. Не знал я тогда, замечает ли, что нравится мне — нравится до явлений в снах. Что трушу даже подойти. Поговорить. Да не о чувствах. Где там! Но о чем-то будничном хотя бы. Чтоб не выдать того, что даже мысли о еде забивало, уральский холод, до костей пронизывавший, превозмогало чувство это. Шутка ли — первая любовь! На меня снизошла она в дни голодные и холодные.

И не открылся я, струсил. Пронес в края далекие. Дни и ночи тяжкого армейского марша, однако, напрочь вымели из памяти ее облик. Заменили его привалами — да не любви! Сегодня зовется это иначе. Сухим, скрипящим словом называется — секс. Эка, словцо-то какое, не романтичное нисколько!

Будни Алапаевска

А в Алапаевске не только его — ничего не было. Мечты разве что. Уж больно серым, нищим и безрадостным было существование в этом уральском райцентре.

Алапаевск, впрочем, поначалу казался огоньком во мраке военного безвременья. Попали мы туда осенью 1942 года. Мы — это я с братом младшим и мама. Почти полгода пришлось пробираться нам с лавиной отступающих войск из Молдавии по Украине. И осели наконец в уральском поселке Верхняя Синячиха. Посельчане были рабочими древнего сталелитейного завода и земледельцами одновременно. Что, собственно, позволяло им выживать в условиях войны. Такой симбиоз, впрочем, типичен был для тогдашнего Урала: среди полей-огородов высились цеха, домны, мартены. Их число умножилось значительно за счет вывезенных из оккупированных областей.

Поселили нас в избе Петра Шабашова. Теснотища и духотища получились невероятные. А тут и зима вскоре, уральская, лютая. А «удобства» — за избой, в огороде. А одежонка-то — ну совсем негодная для зимы этой. А кушать хоцца (местный диалект!) нестерпимо.

Как-то просуществовали до весны, когда узнали, что в райцентре Алапаевске оказались брат и сестра мамины. Туда были эвакуированы той страшной осенью. Вроде обустроились, жизнь терпима. Зовут нас. И, как понимаете, устремились мы туда немедленно. Тем более что родные уже флигелек на окраине высмотрели, где нам поселиться. Худой был флигелек-то, по весне не заметили и радостно туда въехали. Зимой оценили, да поздно было менять.

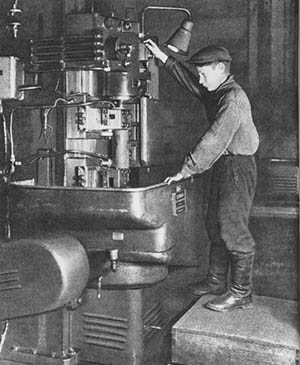

Мама стразу же работать пошла. И я вскоре на военный завод устроился. Там 15-летних парнишек, как я, полно было. Стал учеником клепальщика: собирали передки для 120-мм минометов, к которым они и цепляются. А уж передки потом — к лошадям. Или к автомобилям.

Технология сборки элементарная, и я вскоре уж стал клепальщиком самостоятельным. Получил рабочую карточку хлебную. За нее, впрочем, вкалывать приходилось несусветно. Сегодня не верится как-то, что возможно такое. А ведь было! Тяжело-то было всегда — 12 часов в сутки с двумя перерывами короткими. Нагрузка предельная, казалось бы. Да нет! Предельной была так называемая пересменка. Когда вечерняя смена становилась дневной и наоборот. Так вот, чтобы это произошло, обе смены вкалывали по 18 часов. Затем шестичасовой передых — и снова клепай. Естественно, в эти 6 часов никто из цеха не уходил. Валились детки как подкошенные на теплый шлак и засыпали мгновенно. Нечасто, скажу я вам, в жизни моей некомфортабельной, в общем-то, попадалась такая желанная и уютная постель, как шлака этого куча.

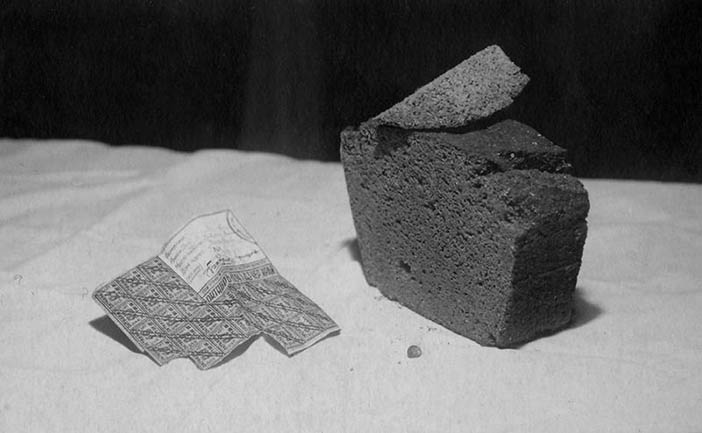

Зато — карточка рабочая! И еще иногда из жратвы кое-чего перепадало сверх нормы. Как же хотелось все это съесть до крошки! Но помнил, помнил замызганный, неумытый, в рванье одетый подросток: дома младший брат совсем голодный. И отделял от пайки кусок, газетой обертывал, за пазуху прятал. А глаза братишки, как вытаскивал кусочек этот! Потом в жизни моей бурной ордена и медали были, другие награды. Но не было… О! Не было награды выше, чем те глазенки братские.

Так и шли сутки, неделя за неделей. Потихоньку-понемногу к труду каторжному, к существованию нищенскому привык я. Заметил, кстати скажу, что и потом я привыкал к такому, к чему и привыкнуть-то ну никак невозможно. Невозможно, нереально, потому — ад кромешный без выхода! Ан, нет! Находил я выход, находил! Теперь понимаю умишком своим неубогим — помогал мне Он! Потому что другую Он задачу для меня намечал. Вот Он и выводил, вытаскивал из ситуации кромешной.

В этом же, пожалуй, плане, прозвучала однажды по громкой связи команда: вызывали меня к начальнику цеха. Я встревожился. Уж не случилось ли чего с мамой или братишкой. В кабинете начальник цеха Николай Омельченко пригласил присесть и спросил: «Ты, браток, мне сказали, парень грамотный, пишешь красиво, рисовать умеешь, стишки сочиняешь. Правда?» Я подтвердил. Омельченко подвинул газету и сказал: «Перепиши заголовок». Я переписал. «Добре! А перерисовать картинку можешь?» — показал на карикатуру. Я перерисовал. «Ну молодец! — разулыбался начцеха. — Слушай сюда…»

А дело было весной 1944 года, когда фронтовая обстановка стала на рельсы Победы. Когда страна уже вроде бы воевать научилась. Когда оружия заводы выдавали столько, что даже наши горе-командиры не успевали его потерять. Это и в цеху чувствовалось: пересменки не стали по 18 часов гнать. Придумали полегче.

И сказал начальник цеха: «Надо сделать наглядную агитацию. Ну плакаты разные, боевые листки, стенгазету и еще чего. Из парткома звонили, чтобы от каждого цеха выделить человека. Я решил тебя выделить. Ты не бойся — карточка и все такое у тебя будет, как у рабочего. А ты станешь эту самую наглядную агитацию клепать. Тьфу! Не клепать, а рисовать. Я тебя не обижу. Главное, чтоб не хуже, чем в других цехах, чтоб меня в партком не тягали. Договорились?» Ну куда деться? Согласился я, конечно. «Тогда иди в партком на инструктаж. Скажешь, я тебя назначил этим самым, кто у них называется не знаю как. А мне потом доложишь, чего тебе надо — краски, бумагу. Если они не дадут, мы сами найдем. Ну, иди», — сказал начцеха и пожал мне руку.

В парткоме меня проинструктировали кратко (зато потом — часто и многословно) и направили на склад. Там выдали два рулона обоев, банку краски и кисть. Для лозунгов это сгодилось. Ну да что там! Остальное добывалось где-то по указанию начцеха.

И пошло-поехало! Угадал он, определив меня на эту ипостась. И наделил меня всем необходимым для деятельности такой. Лозунги повисли, герои труда прославлялись в «Молниях» и стенгазетах. И везде, где удавалось, что-либо рифмованное совал я, потому как стихи потоком сознания у меня были, даже в те голодные, холодные и беспощадные годы.

Вася Маркин точит мины

По две нормы с половиной!

Вася Маркин — наш герой!

Фрицев бьет осколков рой!

Примитивно, не правда ли? Но в те времена легендарные строки эти воспринимались с энтузиазмом. Ну а Вася — он гоголем ходил, норовя почаще у плаката появиться.

Нечего говорить — работа такая для меня была на порядок легче клепания минометных передков. Физически — в первую очередь. Ну о творчестве и говорить не приходится. Сотворение плакатов и стенгазет — занятие примитивное с точки зрения творчества. А клепание передков? Нет вопросов! Жизнь похорошела, на войну несмотря.

В эту ситуацию вошла еще учеба вечерняя, куда я определился. Открылись в Алапаевске курсы такие — за полгода можно 9-й и 10-й классы пройти и получить справку о среднем образовании. Как понимаете, возможным это стало для меня ввиду перехода на интеллектуальную работу.

На курсах собрались юноши непризывного возраста. Но в основном девушки. По три на каждого парня. С непривычки в глазах рябило от засилья девичьего. Хоть и одежонка изыском не отличалась ни в цвете, ни в покрое. Ну да кто в те времена скудные хоть представление об изыске имел!

Но в толпе девичьей выделялась Лиля. Как тюльпан среди травы пожухлой. И не только внешне, но и интеллектуально, насколько я судить способен был в ту пору. В общем, как в песне про капитана: «И влюбился, как простой мальчуган…» И хоть не простым я был мальчуганом, но обожал ее на расстоянии, не смея сообщить о чувствах, мною овладевших. Да и времени в обрез вышло. Не успел справку получить, как в военкомат вызвали и — в силу справки этой о среднем-то образовании — направили в военное училище.

В златых погонах

Хотя конец войны с Германией вполне очевиден был. Но на роду, видимо, судилось мне офицером стать. И стал — осенью 1948 года погоны златые взобрались на плечи и более 30 лет их «украшали». Но тогда я об этом не думал, ошарашен был приказом, согласно которому распределили меня в Кушку. А училище окончил я по первому разряду, шестеро таких молодцов выпускалось. Главной — и единственной — льготой для нас была возможность выбрать место службы. Естественно, не Кушку же я выбрал. Считалась Кушка одним из самых плохих гарнизонов в Советской армии.

Прибыв туда, быстро убедился, что поговорка офицерская «Дальше Кушки не пошлют, меньше взвода не дадут» не только реальности соответствует, но даже не охватывает всей тяжести службы в этой бывшей крепости царской. Возведенная на самой южной точке империи, пустыней каракумской окруженная, была эта крепость местом ссылки для офицеров. И при Советах — неофициально осталась местом таким же. Климат — изнуряющий, служба — тяжкая. И к этому — тоска смертная, сознание, что лучшие годы жизни губишь ты в крепости. Немногим отличалась такая жизнь от заключения. Ну не было, просто не существовало жизни личной — развлечений, театров, парков, девушек наконец. Оставалось одно — пьянство, гомерическое воистину.

А если не пьешь — ни компании интересной, ни общества женского, ни занятий каких-либо невоенных — ничего такого, что юность сопровождает. Как писал я в ту пору:

…Мелькают, как шальные, даты —

Ненужных дней калейдоскоп.

Дома, казармы и солдаты

Объяты зноем и тоской…

В Кушку с нашего выпуска попал еще и Игорь Соколов, очень красивый, атлетически сложенный блондин. На последнем курсе он в основном пребывал на спортивных сборах и соревнованиях, потому как был мастером спорта по снарядной гимнастике. Учился походя, в казарме и на занятиях появляясь изредка. Ну и оценки на выпускных получил минимальные. Вот его и запулили в Кушку, со злости, наверное.

Мы поселились вместе в глинобитной мазанке у дежурной по станции Маши. В комнатку с трудом втиснули две койки и тумбочку между ними. Ни стола, ни стула, ни шкафа. Обмундирование — на гвоздях по стенам, остальное барахло в чемодане под койкой. Окошко — чуть больше корабельного иллюминатора. Все удобства — колонка водопроводная да фанерная будка уборной. Освещение — керосиновая лампа. Вот здесь-то и проистекало время молодости нашей, от службы свободное.

Марк Штейнберг

Продолжение тут

(голосовало: 2, средняя оценка: 4,50 из 5)

(голосовало: 2, средняя оценка: 4,50 из 5)