Распространением лжи и клеветы о евреях занимались многие, но особенным рвением (по выражению Дана Шифрина — остервенением) отличались британские элиты. Мне довелось исследовать этот феномен, когда я узнал о необычном процессе 1949 года.

Группа еврейских родителей в Нью-Йорке обратилась в суд, чтобы выразить протест по поводу изучения в школах двух литературных образов: Феджина из романа Диккенса «Оливер Твист» и Шейлока из пьесы Шекспира «Венецианский купец». Оба текста, считали истцы, нужно исключить из школьной программы, так как они направлены на возбуждение ненависти к евреям как людям и как расе. Суд посчитал, что не доказан явный умысел авторов обоих произведений на разжигание ненависти к определенной расовой или религиозной группе. В иске было отказано.

Это судебное решение осталось в силе, и нет причин считать, что его когда-нибудь пересмотрят. Но мне показалось, что конфликт не укладывался только в правовые рамки. Проблему шекспировского Шейлока здесь затрагивать не буду. Речь пойдет о «странностях» классического романа Диккенса.

Сделаю оговорку. Еще в довоенном детстве в СССР мы могли прочитать «Оливера Твиста» в превосходном русском переводе. Помнится, там ничего не коробило. Мы, советские дети, сочувствовали английскому мальчику, спасшемуся от злобного старика, которого под конец поймали и приговорили, как опаснейшего преступника, к смертной казни. Глава 32 романа потому и называлась «Последняя ночь Феджина». Однако, открыв через много лет английский оригинал, я увидел, что эта глава называлась иначе: «Еврей проводит последнюю ночь живым» (The Jew`s last Night Alive).

Советское адаптированное издание не являлось исключением. В англоязычном мире тоже выпускались переделки романа — по выражению критиков, «приглаженные версии для семейной аудитории». Некоторые коррективы делались в разные годы самим Диккенсом. В изданиях для детей антиеврейские выпады сведены были до минимума, но они и там присутствовали. Одновременно в мире циркулировал и «канонический» — полный текст без всяких правок.

Я понял, что дойти до истины нельзя без внимательного прочтения романного текста целиком, притом на языке оригинала. Надо привлечь и научные комментарии, статьи, специальные монографии; будучи историком, я должен был войти также и в роль филолога. Не скажу, что это далось легко, но труд не был напрасным. В итоге выяснилось следующее.

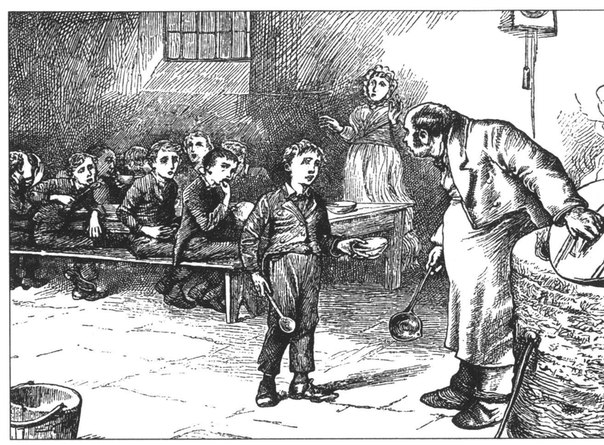

Роман впервые публиковался в лондонской газете в 1837 году. Он имел широкий отзвук. Читателей взволновала судьба мальчика из бедной семьи, помещенного в один из работных домов. То были приюты, куда загоняли не только детей, но и взрослых, не имевших пропитания. Так предписывал суровый закон о бедных, принятый британским парламентом в 1834 году. Всех заставляли работать, давая за это немного пищи, но обитатели обязаны были молчать во время еды. Члены семей содержались отдельно друг от друга. Они почти полностью лишены были медицинской помощи. Даже чай для них считался излишеством. И кстати, в приходах запрещено было собирать милостыню голодающим.

Молодой писатель хорошо знал эти ужасные порядки, ему самому в детстве довелось побыть в таком работном доме. И автор, сразу поднявшийся до вершин английской прозы, выступил как острый социальный сатирик. Злополучная судьба приютского мальчика выводила наружу всю «систему» (слово из времени Диккенса), которая ускоряла деградацию целого слоя. Это не преувеличение. Ведь не случайно английский мыслитель Томас Карлейль сделал саркастический вывод, что «систему» придумали для истребления части бедняков.

Тем поразительнее, что после семи глав эта тема внезапно исчезает из романа. А дальше — крутой поворот. Оливер бежит в Лондон, где попадает в воровскую шайку, возглавляемую евреем Феджином. Последующие сорок шесть глав описывают (по большей части) козни главаря шайки и их последствия. Каким-то чудом Оливер выпутывается, однако несколько человек становятся жертвами Феджина.

Здесь проявляются одна за другой вышеупомянутые «странности». Чем вызван внезапный уход Диккенса (и его героев) от проблематики работного дома — может, писатель вдруг осознал исчерпанность этой сюжетной линии? Но ведь он видел, какой читательский успех имели опубликованные до того главы. Не исключено, что возникла какая-то другая, внешняя причина, побудившая искать совершенно новое продолжение.

Мне думается, более правдоподобно именно это. И вот почему. Бесчеловечность закона о бедных, высвеченная яркими литературными образами, раскрыла многим глаза на истинное положение. Именно это могло вызвать беспокойство у влиятельных людей тогдашней Англии. Они почувствовали опасность для истеблишмента. Сразу же нашелся способ одернуть смельчака и направить его талант в нужное русло.

10 сентября 1837 года газета The Examiner поместила статью консервативного юриста Джона Форстера, друга и будущего биографа писателя. В ней ставилась под сомнение социальная сатира в романе Диккенса. Мол, автором допущена явная недооценка общественного значения и пользы нового законодательства. Хотя оно подчас и сурово, но нельзя же бесконечно потворствовать беднякам, тратить все больше денег на тех, кто сам не может или не хочет позаботиться о себе. А источник зла надо поискать в другом месте.

На газетных страницах появляется очередная, 8 глава романа с детальным описанием воровского притона, куда доставили Оливера Твиста. Совершенно черные стены и потолок. Над горящей плитой стоит с трезубцем в руке хозяин, старый еврей «с мерзко выглядящим и отталкивающим лицом». Под пером романиста возник не человек, а скорее рептилия.

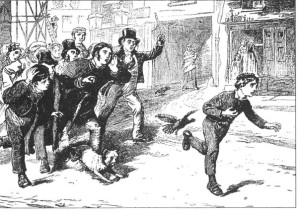

Он дьявольски хитер, жесток, для него ничего не стоит погубить даже члена своей шайки. Но вот после долгой слежки и погони злодей пойман. При аресте Феджин ранен в голову камнями, брошенными из толпы. Лондонская чернь травит еврея, подстрекает к беспощадной расправе с ним.

Как отмечается во введении к полному изданию, ближе к концу повествование у Диккенса перегружается лингвистическими эксцессами. Автор как бы воодушевляется, живописуя охваченную ненавистью массу. Рискуя, что они придушат друг друга, люди переполняют зал суда (Oliver Twist. Oxford Un-ty Press, 1999). Необычно выглядит этот диккенсовский суд. Выделенный Феджину адвокат не сказал ничего в его защиту во время процесса, а после обвинительного вердикта присяжных вообще исчез из зала. Жалобу от имени осужденного некому было составить и подать. Зато публика неистовствовала: «…То был взрыв радости толпы, ликующей при вести о том, что он умрет в понедельник». Но и судей не оставили без присмотра: «…С раннего утра и до полуночи люди с встревоженным видом осведомлялись, не отложен ли смертный приговор». Но виселица уже стояла наготове. В общем, одно к одному. Но в жизни дело обстояло иначе.

Через год после выхода романа отдельным изданием (1838) в английской печати была высказана резкая критика по поводу «правосудия», совершенного над Феджином. Нарушались элементарные права обвиняемого — как такое могли предложить читателю?

Продолжая сверку исторических реалий с литературным текстом, я обратился к доступным мне лондонским хроникам 1820–1830-х гг. И оказалось, что в тот период в британской столице не был осужден к смертной казни ни один еврей. Ни один! Тогда на чем основывается фабула произведения?

Не только казней евреев в реальности не происходило, но таковых никто и не домогался. Толпы англичан не требовали от судей ускоренного приговора какому-нибудь Феджину, не вопили и не ликовали, собираясь вокруг виселицы с евреем. Все это для того времени неправда, историческая и, позволю себе заметить, художественная.

Но не с потолка же взял Диккенс своих прототипов, среди лондонских иудеев не могло не оказаться преступников. Я и эту версию исследовал по разным источникам.

Первый иллюстратор романа Дэвид Крукшенк выступал в печати с утверждением, что это он в свое время обратил внимание Диккенса на нашумевший процесс одного из лондонских скупщиков краденого, еврея. Тот, мол, и был изображен художником как смертник (Феджин) в тюремной камере.

В этой связи могу сослаться на изданную в Лондоне книгу 1829 года о процессе торговца краденым Исаака Саломона. Он, а впоследствии и его жена были признаны виновными. Но поскольку их не обвиняли в убийствах, то приговор был относительно умеренным — депортация. Супруги поневоле вошли в число первых поселенцев Австралии.

Права этого немногочисленного этноса в Англии еще существенно ограничивались. Свободные профессии были закрыты. Поэтому большинство из 20–30 тысяч лондонских евреев вынуждены были добывать средства к жизни продажей подержанного платья, торговлей вразнос, ростовщичеством. Следует ли из этого, что они постоянно вступали в конфликт с законом?

Мне встретилось социологическое описание жизни еврейской бедноты на лондонских улицах в первой половине ХIХ века (книга Генри Мейхью 1861 года). Отметив, что некоторые входили в состав преступного мира, автор подчеркнул, что приписывание евреям всеобщей криминальности не отвечает истине.

И тут уместно привести выдержки из переписки Диккенса с еврейкой Элизой Дэвис. Она в 1957 году послала письмо писателю, выразив возмущение его трактовкой образа Феджина. Как мог защитник всех угнетенных этой страны поддержать «дикие предрассудки, направленные против униженных евреев»? Диккенс отрицал, что принадлежит к числу юдофобов.

Некоторые исследователи (например, Гарри Стоун в книге «Диккенс и евреи») обратили внимание, что Феджин — странная фигура, как будто не вполне еврей: он варит себе свиные сосиски. Ненависть к нему проявлялась не на религиозной почве. В камере смертников он отказывается от молитвы. И потому страх и отвращение внушает не человек иной веры, а именно еврей как носитель чуждого этнического генотипа. Автор романа как будто подтвердил это в письме Элизе Дэвис от 10 июля 1863 года: «…Он (Феджин) назван “евреем” не в связи с его религией, а ввиду принадлежности к этой расе». Так приоткрывается, пожалуй, самый опасный смысл романа.

Вникнем еще раз в картину воровского притона. Оливер видит Феджина у плиты с трезубцем в руке. Из научных комментариев следует, что описание главаря шайки по ключевым признакам входит в английскую фольклорную иконографию дьявола: рыжие волосы, бородка, трезубец… И прозвище его «веселый старый джентльмен» (the merry old gentleman) традиционно относится к дьяволу. Знаменательно, что в названии главы 15 уже фигурирует «веселый старый еврей».

Значит, мальчика доставляют в Лондоне не просто к матерому преступнику, а в логовище нечистой силы. Ее кознями можно объяснить и несчастья ребенка, и страдания бедных, и другие социальные катаклизмы — словом, все, что понадобится. Хозяин притона наделен сверхъестественной способностью транслировать зло. Ему даже приписана «философия номер 1» — вульгаризованные взгляды Джереми Бентама: с бедными, мол, можно проделывать все, если это идет на пользу обществу в целом.

Теперь представим себе иную ситуацию. Что значило бы для молодого одаренного литератора зайти дальше по пути социальной сатиры? По логике он должен был бы вывести на чистую воду тупого парламентария, жадного лендлорда, циничного философа — тех персонажей, кто в действительности ставил на грань гибели значительную часть неимущих. И они поставили… «Голодные тридцатые, — пишет английский историк Ф. Холлидэй, — перешли в голодные сороковые…» Страшный голод в Ирландии, с которым власти не смогли или не захотели справиться, унес миллион человек, а более миллиона бедняков искали спасения в эмиграции за океан. Но предупреждать об этом публику в конце тридцатых — значило бы восстановить против себя истеблишмент. Такой вариант для Диккенса, наученного горьким опытом бедности, выглядел неприемлемым. И он в ответ на нажим, по сути, сдался.

Очевиден творческий компромисс писателя, а быть может, его сделка с совестью. В этом, на мой взгляд, а не в логике художественного замысла заключается истинная причина крутого поворота сюжета. Теперь виновник бедствий взят был автором из среды, которую отвергало и презирало порядочное общество. Козлом отпущения за социальное зло становился в романе дьявол — он же еврей. Любые попытки переубедить его бесплодны.

Юный Оливер посещает камеру смертника с прощальным визитом только для того, чтобы заверить читателя в полной дегуманизации Феджина. В нем нет ничего человеческого. Он помышляет совсем не о раскаянии, а лишь о бегстве и мести людям. Слова злодея, что он хотел бы напоследок отрезать еще одну голову, — довод безудержной еврейской кровожадности. Значит, прежде чем восторжествует добро, должно быть беспощадно уничтожено зло. И потому всенародная казнь чудовищного главаря шайки должна выглядеть символичной.

Помещая этот образ в более широкий контекст, мы видим, что с появлением Феджина был усилен антисемитский стереотип, уже внедренный в английскую и мировую литературу. «Эстетика истребления» не осталась на книжных полках, ее усвоили и применили новые читатели — «прагматики». Известно, что нацисты охотно тиражировали этот роман Диккенса.

Разумеется, великий писатель не отвечает за то, как трактуются и используются его произведения. Все же мы не избавлены от некоторой неуверенности. Как мог уживаться в одной творческой личности большой литературный талант с плебейским угодничеством, высокий гуманизм — с мрачным инстинктом Средневековья? Это до конца не выяснено и составляет не только английскую загадку.

Использованы иллюстрации

Джеймса Махони

Борис КЛЕЙН,

доктор исторических наук

(голосовало: 4, средняя оценка: 4,00 из 5)

(голосовало: 4, средняя оценка: 4,00 из 5)