Эдуарду Бормашенко

Окончание.

Начало в № 1162

Просторное жилище Мушников ностальгически напоминает квартиру советского интеллигента 80-х годов, только с увеличенным метражом. Бросается в глаза полное отсутствие гламура — как последствия пресловутого «европейского ремонта». А вместо этого везде с замечательной небрежностью разбросаны книги по искусству. Но есть и отличия. У нас на стенах висели портреты Хемингуэя и Нефертити. Здесь — портреты праведников Хеврона, в центре — убитая девочка Шалхевет Паз. Дети Нехамы и Шмуэла, трое мальчиков и девочка, уже отслужили или дослуживают в армии. Во всяком случае, сейчас их нет дома.

Идем на кухню пить чай и разговаривать.

– Шмуэл, скажите, а Нехама — из сефардских евреев?

– С чего вы взяли? Она — ашкенази, как вы да я.

– Смуглая очень.

– Ну и что с того? Вы тоже смуглая. Она — израильтянка в седьмом поколении, но предок ее из Галиции. Реб Элимелех из Лежайска, хасидский цадик третьего поколения. Он и его младший брат реб Зуся из Аннополя, были учениками рабби Дов-Бера. Хотя вам эти имена, скорее всего, ничего не говорят.

Это был момент моего триумфа или, как говорят в Америке, my fifteen minutes of fame.

– А вот еще как говорят! — до неприличия быстро выпаливаю я. — Реб Зуся из Аннополя — мой предок со стороны отца.

– Хм… довольно занимательно. Незабываемая встреча потомков хасидских цадиков произошла на Хевронщине в канун приближающегося Нового года, — смешно дурачится он голосом Левитана, переводя хвастливые мои слова Нехаме.

Изумленная Нехама нежно меня обнимает, приговаривая что-то на непонятном мне иврите. Горделиво ощущая себя наследницей по прямой, рассказываю о своем деде Зусе, в дом которого в Аннополе съезжались на годовщину смерти цадика окрестные хасиды.

Когда-то давным-давно я прочла все, что могла разыскать о своем немножко чокнутом, но безмерно обаятельном предке и его монолитно-серьезном брате Элимелехе. Если принять теорию, что они олицетворяют две стороны хасидизма, та, что представлена нелепым, восторженным и нищим цадиком из Аннополя, нравится мне больше. Но об этом обстоятельстве я в тот день дипломатично умолчала.

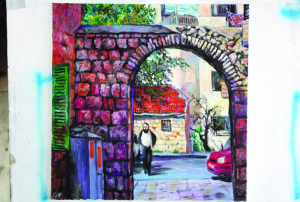

Наконец идем в мастерскую. В центре — мольберт с незаконченным наброском. По стенам — картины, картины, картины, развешанные вкруговую в комнате-цистерне. При прежнем хозяине дома, аптекаре, она служила водохранилищем для больницы Бейт-Хадасса, разгромленной местными арабами в 1929 году. Разглядывая картины, понимаю, почему Мушника называют хевронским Ван Гогом. Рабского подражания нет, но при всей самобытности сходство, несомненно, есть… Камни Хеврона, дивные пейзажи, горы, деревья — все наполнено особым светом, пронзительно узнаваемо. Я знала, что, если отслужившие в Хевроне солдаты потом устраивают здесь свои свадьбы, Мушник одаривает жениха и невесту своей работой. Понимая, что шанс задарма разжиться творением Мушника для меня непоправимо упущен, решаю сама присмотреть себе что-нибудь в подарок.

Зимний день короток, и за окном уже черно.

– Музей, наверное, скоро закроется, — волнуюсь я.

– Шмулик сам решает, — негромко смеется он, выбирая из связки на поясе большой ключ, — когда музей откроется, а когда — закроется.

Музей наследия Хеврона, больше известный как Музей погрома, находится в другом крыле Хадассы. По-хорошему, в этом месте нужно со всеми леденящими душу подробностями рассказать историю зверского погрома 1929 года, начавшуюся в шаббат 8 ава именно здесь, в бывшем здании больницы Хадасса, где евреи без разбора лечили всех — и евреев, и арабов. Но взяться рассказывать, значит, никогда не добраться до берега. Поэтому скажу единственно о том, что ради одного лишь этого музея — изумительного творения рук и души Шмуэла Мушника — стоит приехать в Хеврон. Да, здесь хранится память о каждом из 59 убитых в тот страшный субботний день евреев и еще восьми, позже умерших от ран. Но главное, как она хранится! Кругом — не стены, а древние камни Хеврона, как на его прекрасных картинах. С безупречным вкусом расписаны плафоны, потолки. Горит вечный огонь. Фотографии убитых на стекле, подсвеченные с обратной стороны… «Кто-то должен, презрев усталость, наших мертвых беречь покой». Вот он, Шмуэл Мушник, и бережет.

Уходя, он обратил мое внимание на дверную ручку какого-то необычного дизайна. «Две недели думал, искал, чтобы не нарушить общего стиля. Что скажете? Угадал?» Потрясенная увиденным за дверью — молчу, даже на вопрос его не отвечаю. Мне говорили, что он тратит на музей свои деньги. Там есть ящик для пожертвований. Не забудьте к нему подойти, если вам повезет здесь побывать.

Как жаль, что массовый турист знает только о иерусалимском «Яд Вашеме» и ничего — о хевронском. Между прочим, следующая дверь после музейной ведет в хедер для мальчиков, и днем, когда она была открыта, я видела с десяток кипастых головок, склоненных над страницами Книги. Еврейская жизнь в Хевроне продолжается…

Возвращаемся в мастерскую. Показываю Мушнику облюбованную картину. На ней строение с основанием, как мне кажется, из таких же камней, как в зоне раскопок, и несколькими куполами над ним на фоне долины и гор вдалеке.

Возвращаемся в мастерскую. Показываю Мушнику облюбованную картину. На ней строение с основанием, как мне кажется, из таких же камней, как в зоне раскопок, и несколькими куполами над ним на фоне долины и гор вдалеке.

Я не знаю, что это за здание, но чем-то картина эта меня задевает. Оказывается, это гробница Иосифа в Шхеме. Вернее то, как она выглядела до варварского осквернения ее арабами осенью 2000 года, когда израильские солдаты получили приказ оставить священное для евреев место. Арабы тогда часть постройки сожгли, а купола перекрасили в свой любимый зеленый цвет. Мушник использовал фотографию 1921 года, чтобы воссоздать все в первоначальном виде. Но почему за одичалым народом, который в беспамятстве своем разрушает гробницу Иосифа, сохраняется право молиться в Махпеле, где лежат прадед, дед и отец Иосифа? Нет ответа.

Иосиф, сын миловидной… Самый любимый мною персонаж еврейской истории. Вот так я верно почуяла, угадала. Дома поставлю в раму, буду любоваться, вспоминать этот дивный день, Хеврон, Мушника, трясогузок перед Махпелой.

Попрощавшись с Нехамой, направляюсь к остановке автобуса. Мушник идет проводить меня. Пока ждем автобуса, он показывает мне на неопрятные арабские постройки прямо здесь, на главной улице Хеврона.

– Видите, какая «мерзость запустения», по Пушкину прямо? А ведь до последней интифады здесь было полно туристов, арабские кафе на этой улице процветали.

– Видите, какая «мерзость запустения», по Пушкину прямо? А ведь до последней интифады здесь было полно туристов, арабские кафе на этой улице процветали.

– Скажите, Шмуэл, почему все правительства Израиля, и правые, и левые, так упорно не хотят еврейского присутствия в Хевроне?

В доказательство вспоминаем о том, что нам обоим слишком хорошо известно. Как первым поселенцам из Кирьят-Арбы в 70-х не давали хоронить своих мертвых на древнем хевронском кладбище, где в братской могиле лежат жертвы погрома 1929 года. Как израильские солдаты не пускали евреев селиться в Бейт-Хадассе, где погром этот начался. Не пускали, пока в 1979-м туда тайно не проникли и не прожили целый год десять героических еврейских женщин с малыми детьми, которые, проснувшись утром на новом месте, запели «Вешаву баним легвулам» («И вернулись дети к своим наделам»). А мужей допустили к женам только через год и лишь после того, как нескольких из них уложил арабский стрелок. И еще мы говорили с ним о том, как правители Израиля, включая Менахема Бегина, используя всю мощь государственной машины, боролись с профессором физики и кладбищенским сторожем Бен-Ционом Тавгером, о позорном судилище над ним в Беэр-Шеве, которое он чудом выиграл.

Но ответить на мой вопрос Шмуэл Мушник не успевает, потому что подходит автобус. В темноте, освещаемой только автобусными фарами, с двух сторон от кабины водителя становятся по трое израильских солдат с автоматами на изготовку. Так отходят нынче из Хеврона все вечерние рейсовые автобусы.

картина с изображением гробницы

Иосифа в Шхеме

В автобусе вспоминаю почему-то, что двадцать лет назад в школьных программах Израиля появилась как бы новая дисциплина — «Наследие» того самого израильского премьер-министра, который, подписав преступное «Осло-Аккорд», навлек немыслимые беды не только на поселенцев Хеврона, но и на весь Израиль. Тем не менее школьникам, начиная с того нежного возраста, когда у них меняются зубы, вещают о жизни этого государственного мужа на манер «жития святых».

А вот биографий Бен-Циона Тавгера или Шмуэла Мушника нет ни в одном школьном пособии. Не рассказывают еврейским детям ни о тех десяти отважных женщинах с детьми, ни о первопроходцах и подвижниках, которые жили не только в библейские времена, в период войн Маккавеев или при создании Страны, но и сейчас живут, в сегодняшнем Израиле, в каком-то часе езды от них…

Есть, кажется, еще один новейший курс, введенный в систему школьного образования Израиля. Называется он «Поэты Палестинской автономии». Наверняка таковые существуют, и не исключено, что пишут вполне достойные стихи. Но я, пожалуй, закончу по старинке — вот этими, из позапрошлого столетия:

И когда, живы духом,

из дальней земли

На Господний призыв ваши

братья пришли —

Не сбежался навстречу

борцам у ворот

Весь, от моря до моря,

ликуя, народ,

И для верных своих

не нашлось у него

Ни пожатья руки,

ни кивка, ничего…

Соня

ТУЧИНСКАЯ,

Сан-Франциско