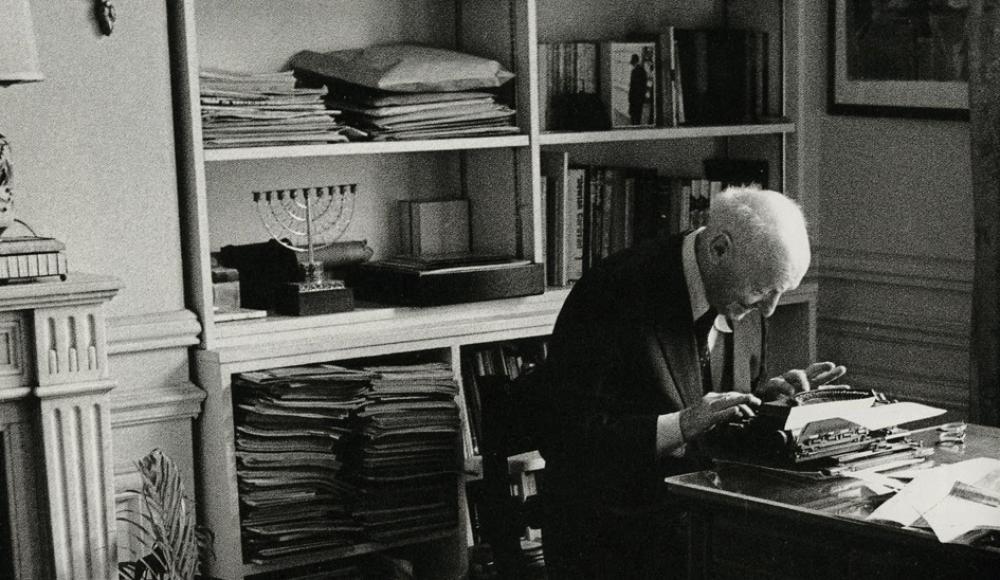

30 лет назад, 24 июля 1991 года, умер Исаак Башевис-Зингер

«Еще не выучившись читать и писать, я уже был одержим парадоксами времени, пространства, чувством бесконечности мира и верой, что лишь собственными усилиями я смогу разрешить эти загадки, — никто не поможет».

Так сказано в автобиографии Исаака Башевиса-Зингера, выдающегося еврейского писателя, первым — и пока единственным из пишущих на языке идиш — удостоенного в 1978 году Нобелевской премии. Решение Шведской академии, присудившей ему эту самую престижную награду, сделало имя Зингера всемирно известным. Однако у нас его начали узнавать только под самый конец долгого жизненного и творческого пути. Тридцать лет назад, когда Зингер умер, по-русски было напечатано лишь несколько рассказов, и только-только появился перевод его самого знаменитого романа «Шоша».

Теперь положение изменилось. Переведены все, кажется, Зингера, во многих театрах поставлены инсценировки его сочинений. Произведения Зингера печатаются в лучших отечественных издательствах. Понятны причины, по которым наша читательская аудитория так долго была лишена доступа к этому художественному миру. Зингер всегда держался в стороне от политики, однако сам материал и тональность его повествования, конечно, не устраивали советский официоз.

Зингер вырос в Польше, территория между Белостоком, Люблином и Варшавским гетто была для него той старой родиной, о которой он никогда не забывал ни после своего переезда в США в 1935 г., ни после трагедии оккупации. В отличие от большинства еврейских авторов, эмигрировавших за океан, Зингер не отрекся ни от языка, ни от традиций и корней. Он верил, что его старая родина, которая исчезла с географической карты, продолжает жить, пока сохранилась память, запечатленная в слове. А в СССР и в послевоенной Польше делалось все, чтобы стереть эту память. И как раз поэтому даже беглые упоминания о Зингере не допускались. Все творчество Зингера пропитано чувством ностальгии по миру, которого более не существует, и столь же сильным ощущением своей укорененности в этом мире, теперь уже призрачном, едва улавливаемом в его теряющихся очертаниях. Сама нескрываемая приверженность Зингера старой родине была главной причиной, из-за которой таким трудным оказался его путь к нашим читателям.

Зингер не пережил ужасов войны, и нота раскаяния или, во всяком случае, невольной вины за свое относительное благополучие очень отчетлива, когда он прикасается к этой кровоточащей ране. Но это у него нечастый случай. Прозе Зингера в общем-то не нужны картины, в которые всматриваешься, преодолевая себя и стыдя за малодушие. Однако трагедия почти всегда присутствует на его страницах — незримо и все-таки опознаваемо.

За каждой метафорой Зингера, за каждым его персонажем стоит память, но как раз не о Катастрофе, а о том, что было до нее. О мире, разрушенном до последнего камня, но оставшемся живым, многоцветным на страницах Зингера. О том мире, который еще не осознает, какая ему уготована судьба, и не оцепенел в предсмертной судороге. Но многое он уже предчувствует, торопясь разрешить вечные проблемы человеческого существования, потому что времени, чтобы вникнуть в них вдумчиво и неспешно, ему отпущено не будет.

Зингер мог переносить действие своих произведений то на Волынь XVII века, опустошенную набегами отрядов Богдана Хмельницкого, то в современную Америку, где счастливцы нашли укрытие от кошмаров новейшей истории. Тем не менее он всегда оставался писателем, чье понимание жизни — как трагического парадокса, как жестокости и гнусного фарса, которые слились до неразличимости, — густо окрашено атмосферой последних лет перед Холокостом. Трудно представить себе этого писателя без его иронии, то скептичной, то ранящей, без всегда его отличавшей трезвости взгляда, не допускающего никаких возвышенных иллюзий. И все-таки самое главное в его книгах — именно одержимость чувством бесконечности мира, где память сильнее смерти, и доказана способность человека выстоять даже в чудовищных испытаниях, которым его подвергает судьба. Ужас перед бессмыслицей, перед целенаправленной глумливостью бытия, который преобладает во многих книгах, написанных современниками Зингера и людьми с примерно таким же жизненным опытом, — все это явно не его стихия.

Оттого написанное Зингером, каких бы бесконечно печальных сюжетов он ни касался, воспринимается как вызов трагическому абсурду его времени, как противодействие обезумевшей истории и как неприятие смерти. Она не властна над памятью и над духовным наследованием, дающим человеку возможность осознать, что он не пыль на ветру. Все его любимые герои, каждый по-своему, ощущают себя не пленниками, а бунтарями против человеческого удела. Этот бунт по внешним своим проявлениям чаще всего бывает нелеп и комичен, однако отказ от обреченности остается искренним и последовательным, в каких бы формах он о себе ни заявлял.

В каком-то смысле эти персонажи просто принуждены к сопротивлению, потому что иначе они не смогут справиться с безумием, которое стало будничностью. С такой будничностью они сталкиваются ежеминутно и, столкнувшись, снова и снова видят, как беспочвенны все разговоры о справедливости, о милосердии и каре, уготованной грешникам. Тогда в них пробуждается настроение, которое Зингер называл меланхолией.

Вовсе не обязательно оттененная драматизмом, чаще наоборот — смешная, почти пародийно сниженная — меланхолия сидит в них очень глубоко, и никто не годится в герои, которым ставят памятники. Мученики, которым уготовано подвижничество, выдающиеся личности, о ком с трепетом вспоминают потомки, — все они не интересовали Зингера. Он описывал обыкновенных людей со многими слабостями и страхами, тех, кому суждено сыграть свою крохотную роль и исчезнуть в водовороте истории, накрывшем их с головой.

И вот эти персонажи — а у Зингера их многие десятки, и они никогда не повторяются — в решающие, катастрофические моменты бытия вдруг обнаруживают поразительную этическую твердость. Иногда ее объясняют тем, что они прошли через ту же школу воспитания, что и сам Зингер, сын раввина, с детства приобщенный к хасидизму, потом много лет стремившийся от него отойти, но так до конца его и не изживший. Это, конечно, очень существенный момент биографии как самого писателя, так и большинства его героев. Существенный, но не главный.

Зингеру всегда оставались чужды люди, подчинившие свою жизнь какой-то одной идее или доктрине, верящие в нее безоговорочно и утверждающие правоту своей веры даже насилием над самими собой и над близкими. Намного интереснее ему совершенно иной человеческий тип — чудак, вечный неудачник из тех, кого только ленивый не проведет за нос, тот, кого полупрезрительно именуют «шлемиль», считая не то помешанным, не то не повзрослевшим до самой старости. Его герои абсолютно не приспособлены к реальности, и все ее жестокие уроки для них словно ничего не значат, оттого что эти люди не в состоянии искоренить свою бесконечную доверчивость, над которой любят поизмываться те, кто наделен не в меру практическим умом.

Но перед лицом обстоятельств, которые должны были бы покончить с самим понятием о человеческом достоинстве, эти «шлемили» обнаруживают силу духа, какой от них никто бы не ожидал. И тогда трагикомедия, излюбленный жанр Зингера, вдруг приобретает пронзительность, лиризм, а иногда даже что-то родственное героике. Осмеянные, обманутые, нередко гибнущие в столкновении с силами, которые никому не дано обуздать, герои Зингера воспринимаются им как пример истинной человечности, для которой не требуется ни постаментов, ни высоких слов. А его ностальгия по старой родине становится и ностальгией по этой неподдельной человечности, которая все реже дает себя ощутить в мире, слишком умудренном, чтобы в нем осталось место для тех, кто не капитулирует перед неотвратимым и не мирится с униженностью, пусть противодействие никогда не будет увенчано победой.

Философские обобщения Зингера растут не из теорий, а из наблюдений над повседневностью, внушающей ему сложные чувства — от сарказма до откровенного любования. Его книги пытались читать как истории, в которых каждое слово — правда, понимаемая прямолинейно. И наоборот, в них видели иносказание, притчу, по-новому осмысленный библейский миф, который в основных своих чертах неизменно повторяется, пусть описаны обитатели какой-нибудь грязноватой варшавской улицы, с трудом припоминаемой теперь даже старожилами, или нью-йоркский квартал, где порядки, в общем-то, такие же, как были много лет назад где-нибудь в местечке Гусятин или в люблинском предместье. Зингер предоставил некоторые основания и для той, и для другой трактовки, но не облегчил жизнь их приверженцам. Сказать, что он хроникер своей эпохи или, напротив, ее антагонист, озабоченный не сиюминутным, а вековечным, — значит, по меньшей мере, сильно упростить прихотливую гамму, которая предстает перед читателем зингеровских романов и новелл.

Зингер вообще не вписывается ни в какие когорты и ряды, он слишком нетривиален. И о том, как он понимает возможности литературы, в чем видит назначение писателя, Зингер высказывался скупо, неохотно. Но однажды, когда ему было уже далеко за восемьдесят, изменил своему правилу, сформулировав задачу искусства, которое «не должно быть сплошным бунтом и неприятием. Ему точно так же необходим потенциал созидания и наставления. Скромными своими средствами оно должно выправить просчеты Вечного Строителя, по Чьему образу и подобию вылеплен человек».

lechaim.ru