Уникальное российское явление — толстый литературный журнал — исчезает с поверхности земли. Происходит такое вялотекущее, как известная форма шизофрении, неспешное умирание. Недавно узнала, что «Звезду» и «Неву», публикациями в которых я так жутко горжусь, читают две тысячи человек.

Да, таков сегодня тираж когда-то знаменитых и зачитываемых до дыр миллионами советских граждан толстых журналов. В то время, о котором идет речь, встретиться взглядом в ленинградском метро можно было только с приезжим — «свои» все читали «толстяков» в блеклых обложках: «Новый мир», «Иностранку», «Дружбу народов» — а было их столько — пальцы устанешь загибать. Давно уже журналов этих нет в свободной продаже, нет нигде, нет и в уличных киосках, где «их никто не брал и не берет». Есть только по подписке. При таких тиражах это означает, что их читают сами авторы, их родня и знакомцы, ну и плюс к этому совсем небольшое количество сторонних читателей. Причина вполне очевидна, что не делает ее менее печальной: традиционный читатель толстых журналов просто физически вымирает, а новые — не предвидятся. Зачем им? Они выросли в свободном информационном пространстве. У них в блогах 10 тысяч подписчиков не редкость.

Интересно, что у издаваемого в Москве еврейского глянцевого художественно-публицистического журнал «Лехаим» 60 тысяч подписчиков. Только зная этот факт, можно понять, почему именно там неплохо платят авторам. Тираж российского «Лехаима» в 30 раз превышает тираж российской «Звезды», которую издают приятели Довлатова — Андрей Арьев и Яков Гордин. И это при том, что популяция евреев в России так заметно, в разы, поредела, чего не скажешь об армии остальных читателей. Нет, воистину, неисповедимы дела твои, Господи!

Русские литературные журналы умирают и за границей. Когда-то в Питере мы жадно вырывали друг у друга запретный «22», нелегально ввозимый из Израиля. Сейчас его тираж навряд ли существенно превышает тиражи его российских собратьев. Хотя выглядит он нарядно, и бумага высококачественная. Но болезненная нежность у меня почему-то только к тем, старым, советским, которые на плохой бумаге, обложка чтобы однотонная, тускло-грязноватого оттенка, без картинок. Принципиально, чтобы ни одной картинки или, не дай Б-г, фотографии внутри.

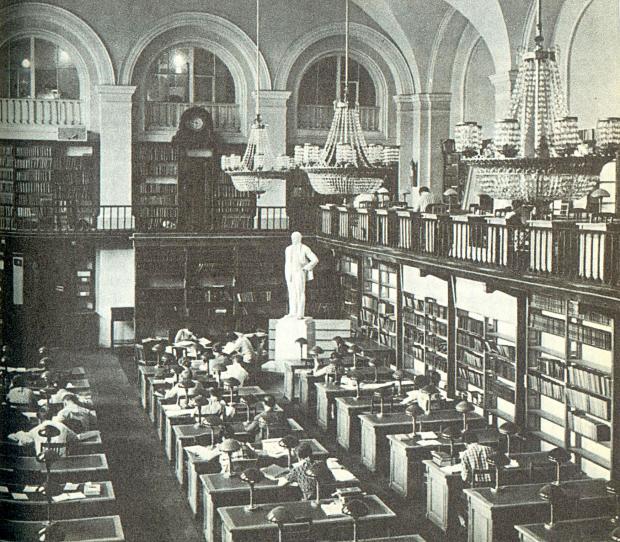

В прежней жизни, когда «деревья были большими», начальник моей лаборатории заслал меня как-то на неделю в дивную «местную командировку» в Публичку. Я там должна была каждый день отыскивать какие-то старые технические журналы и копировать из них нужные шефу страницы. Он тогда писал очередной, так же как и все предыдущие, совершенно недоступный моему пониманию труд на веселенькую тему «Аварийное включение резерва на горно-обогатительных предприятиях». Я быстренько справлялась с этим, не скрою, довольно утомительным заданием. А потом… потом заказывала «старые» «Новые миры» Твардовского, которые по молодости были мной пропущены, и стопочкой ставила эти нечитаные книжки в грязновато-голубой обложке на угол стола. Помню, при одном взгляде на эту невысокую бумажную пирамиду возникало предчувствие острого и при этом долго длящегося наслаждения. И предчувствие это никогда не обманывало. Приходила я туда как на работу — утром. А на Невский выходила уже в темноту, только после насильственного «изгнания из рая». Помню великолепные, «под Белинского», литературные обзоры Лакшина, помню восхитившие меня тогда на всю жизнь «мовистские» повести позднего Катаева, помню поразительные, с безупречным русским языком и небывалой правдивостью «Районные будни» очеркиста Валентина Овечкина. Всего не перечислишь. И как же все это было изумительно искренне и живо и по-человечьи, без казенщины, без опостылевших «пожилых рабочих», без привычных шаманских заклинаний о руководящей роли партии в искусстве; как согревало и освещало душу на фоне густопсовой газетной лжи и творений писателей уровня Георгия Маркова или Александра Чаковского. Я тогда еще не знала, что читаю лучшее периодическое издание в мире. Не знала, но наслаждалась по полной.

Чтобы понять, что значили для нас толстые журналы, нужно было жить во времена их славы. Журнал «Москва» с впервые опубликованным в России «Мастером и Маргаритой» временно стал универсальной валютой. Старший брат моей подруги рассказывал мне в 70-м, когда я сама прочла роман, что ноябрьскую книжку «Москвы» за 1966 год можно было выменять практически на любые услуги, включая короткую, но содержательную связь с привлекательной и, разумеется, начитанной девушкой.

Наверное, это было страшно унизительно. Нас ограбили, сокрыли от нас по наследному праву принадлежащие нам сокровища. А после строго дозировано допускали их в толстые журналы. Подцензурное вольнодумство, осторожно отмеренное всевластной рукой Главлита. Особенно доставалось «Иностранке». Ведь все, что там публиковалось, было «из-за бугра». «Выбор Софии» и «Регтайм» допустили туда лишь после безобразного купирования их цензурой. Поняла я это только здесь, в Америке, прочитав книги Стайрона и Доктороу в их первозданном виде.

Толстые журналы — это было частичное удовлетворение потребностей «массы» в хорошем чтении, в пище духовной. Ныне же расширились неимоверно границы пастбищ, и старые полянки утратили большей частью свою питательность-привлекательность. Но такого духовного голода, как в 70-х, не будет уже никогда. Дети наши, обвешанные электронными читалками и айпадами, так никогда и не узнают, какая это была радость, живя в мире тотальной лжи, вынуть из почтового ящика прямоугольник в тусклой обложке, в котором тоже полно было всяческих фигур умолчания, но были слышны человеческие голоса. И какие талантливые!

Толстые журналы необычайно украшали наше убогое существование и наверняка сыграли свою благородную роль в «падении империи». Будем считать этот факт доказанным.

А знаете, пожалуй, я ошиблась. Самый первоклассный русский художественно-публицистический журнал, который мне приходилось читать и даже один раз в нем опубликоваться, издавался, как это ни странно, не в России, а в Израиле. Назывался он «Nota Bene». Издавал его легендарный человек — Эдуард Кузнецов (главный фигурант знаменитого «Самолетного дела»). Судя по безупречному качеству и невероятному разнообразию материалов, от Меира Шалева до Бориса Парамонова, из номера в номер публикуемых в этом издании, редактор он был гениальный. Быть редактором такого уровня — редчайший талант. Возможно даже, что писатель, диссидент и сидельник Кузнецов как редактор превосходил самого Твардовского. Тут, правда, не нужно забывать, что Кузнецову не требовалось согласовывать с Кнессетом содержание очередного выпуска своего журнала, в то время как Твардовский не вылезал из «культурного отдела» ЦК, убеждая кремлевских упырей дозволить ему напечатать в «Новом мире» «Один день Ивана Денисовича». Тем не менее, несмотря на полное отсутствие цензуры, «Nota Bene» приказал долго жить всего через несколько лет, отчего мне пришлось расстаться с хорошей привычкой ко дню рождения друзей посылать им в «красивом конверте» квитанцию на годовую подписку этого журнала. У израильских спонсоров то ли деньги закончились, то ли интерес к проекту пропал.

По этому поводу, отвлекаясь от главной темы наших заметок, замечу, что у евреев хватает денег на все, даже на то, чтобы поддерживать такие культурные проекты, как «Развитие художественных навыков у корейского ребенка». Да, вы не ослышались. Не у еврейского, а у корейского. В нашем безумном Сан-Франциско с его сверхщедрыми еврейскими фондами проявляют заботу о всех подряд существующих на земле меньшинствах. Однако, как видите, и у вполне здравомыслящих русско-еврейских бизнесменов Израиля не нашлось денег на блестящий культурный проект, на журнал, который к тому же был любимейшим детищем Эдуарда Кузнецова. К вопросу о русских толстых журналах это, разумеется, никакого отношения не имеет, но к израильским бизнесменам из России — прямое. Ведь именно с «Самолетного дела» Кузнецова началась массовая эмиграция советских евреев в Израиль, а потом и в Америку. Сам Кузнецов заплатил за наше с вами право покинуть пределы советской империи восемью годами пребывания в узилище, из них полгода — в камере смертников. А теперь человек таких выдающихся дарований, которому к тому же русский Израиль так задолжал, не у дел.

Я на Эдуарда Соломоновича Кузнецова со студенческой скамьи смотрела строго снизу вверх, а после того, как прочла его невероятную по описываемым в ней событиям книгу «Шаг влево, шаг вправо», и вовсе заробела окончательно. Тем не менее один раз я дерзнула написать ему следующее: «Читаю 15-й номер “Nota Bene”. Прочла эссе об Эткинде, совершенно запредельное по стилистическому блеску и многомерному подходу к объекту исследования. Еще читаю абсолютно до этих пор мне неведомое — об истории создания военной индустрии при Сталине, от чего, как это мне самой ни удивительно, тоже не оторваться, так живо и блестяще изложено. Но впервые за год я наткнулась на пару публикаций, которые показались мне не соответствующими заданной редактором и издателем планке. Одна вещица — беседы израильских “сверхгуманистов” с палестинским врачом-психиатром. И полагаю, что при всей открытости Вашего издания разным мнениям и вкусам этот разговор, в котором покладистые либеральные евреи так робко, невнятно и беспомощно отбиваются от наглых вопросов арабского эскулапа, принадлежит все-таки другому изданию, откровенно “левацкому”. Другая — дневники бойкой израильской дамочки, в которых она щеголяет свободным обращением с табуированной лексикой, а также с такими животрепещущими темами, как multiple orgasm и гомосексуализм. Есть нечто в ее лексиконе в сочетании с намеренно развязной интонацией, что невольно приводит на ум “интеллигентную девушку” по имени Фимочка Собак, то есть очень неплохо и даже завлекательно-развлекательно, но как бы не к лицу Вашему изданию.

Простите, Эдуард, что “вставляю свой пятачок” с мнением, которое никто не просил меня высказывать. Но мне подумалось, что именно мнение одного рядового читателя может быть в какой-то степени интересным для Вас, хотя бы для определения того, что у нас называют Target User. Вместе с тем я уверена, что найдутся читатели, которым именно эти две вещицы покажутся как раз самыми любопытными в номере».

Кузнецов мне ответил таким замечательным образом, что навечно отбил у меня охоту давать советы редакторам. Он написал: «Спасибо за мнение. Которое — дань почтенной российской традиции: всякий журнал и газета должны быть “с направлением”, то бишь партийным. У меня один критерий: интересно или нет. А “направление” у меня для домашнего пользования».

Случалось ему отвечать и покруче. В Израиле на встрече с читателями его любимого «позднего ребенка» произошел такой обмен:

– Эдуард Соломонович, а вам не кажется, что ваш журнал несколько суховат?

– Кажется. Но мой журнал не женский половой орган, поэтому я не рассматриваю это качество его недостатком. (Ответ прозвучал молниеносно. Если бы не две отсидки, Кузнецов мог бы сделать карьеру в КВН.)

Так, «Остапа несло». А вообще, пора сказать, что все эти ностальгические и грустные мысли о феномене и умирании русского толстого журнала навеяла на меня бандероль, полученная третьего дня из нью-йоркской редакции еще одного русского «толстяка» по имени «Слово/Word», в котором опубликовано мое эссе о «бабе Лере» (Новодворской). Редакция «Слово/Word» находится в Нью-Йорке еще с довлатовско-бродских времен, и, по слухам, не кто иной, как Бродский с Довлатовым, стояли в свое время у истоков этого издания. Дизайн обложки, как видно по фотографии, довольно экстравагантный. И не только дизайн, но и имя редактора, которого зовут ни больше ни меньше как Александр (Александрович) Пушкин. Он прапраправнук «нашего всего».

Не затухающая с годами любознательность заставила меня задать редактору вопрос, от кого из детей Пушкина ведет он свою родословную: от «Машки, Сашки, Гришки или Наташки». Оказалось — от «Сашки». Александр Пушкин предложил мне зайти в Русский журнальный зал и самой разобраться в его довольно-таки запутанной родословной. В процессе чтения я поняла, что по теме потомков Пушкина у меня имеются большие пробелы. Может быть, кому-то из вас тоже будет увлекательно прочесть в слово-вордовской публикации обзор А. Адамова «Ветвь» о шести поколениях Пушкиных, ведущих свой род от «Сашки».

К слову сказать, по молодости я страстно, как и подавляющее большинство советских инженеров с гуманитарным уклоном, увлекалась пушкинистикой. Возможно, в исследованиях Лотмана или Жирмунского меня особенно привлекало полное отсутствие ссылок на проблему аварийного включения резерва. К тому же суждения о руководящей роли партии редко выходили в этих пушкинских штудиях за рамки предисловий.

В любом случае, почти не лукавя против истины, я могу теперь хоть в неспешной филологической беседе, хоть на ходу в самом пустяшном разговоре кинуть небрежно: печатаюсь, мол, у Пушкина, Александра. Не в «Современнике», правда, и не у «самого». Тем не менее субординацию прошу соблюдать соответствующую…

После этого шутейного призыва нужно ставить последнюю точку, да вот только «Современник» требует другого финала. Ведь тут соблазнительно, начав именно с «Современника», основанного в 1836 году Пушкиным, предпринять экскурс в историю русской журналистики. По смерти Пушкина «Современник» перешел в руки его близкого друга Вяземского, а через десять лет попал к Некрасову и Панаеву, под чьим водительством и пребывал до 1866 года, пока не был закрыт личным распоряжением императора Александра II. За тридцать лет на страницах «Современника» были опубликованы авторы, которые составили цвет и славу русской словесности. От Гоголя, Баратынского и Тютчева через Толстого и Тургенева до Салтыкова-Щедрина и Глеба Успенского. А какая там была великолепно-скандальная и поучительная история с некрасовской одой «Муравьеву-вешателю»! Некрасов, как он сам полагал, исключительно ради блага своего детища и опубликовал в нем эту злополучную оду, за что вся либеральная Россия, не разбираясь в мотивациях бедолаги редактора, от него отвернулась. И каких же душевных мук, скольких же лет страшного душевного раздора это ему потом стоило!

Соблазнительно было бы предпринять такой экскурс, слов нет, но надо же и «на потом» что-то оставить…

Соня ТУЧИНСКАЯ,

Сан-Франциско