Фото: lechaim.ru

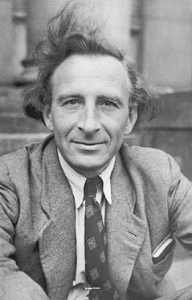

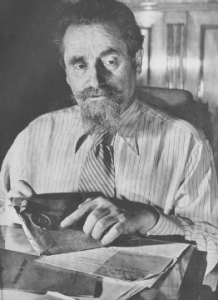

Новое и пока еще неопубликованное исследование историка культуры, научного сотрудника Центра исследований русской культуры Амхерстколледжа (США) Марии Львовны Майофис посвящено загадке «помилования» академика Лины Соломоновны Штерн, члена президиума Еврейского антифашистского комитета и единственного фигуранта основного процесса по делу ЕАК, не приговоренного к расстрелу.

Мы поговорили с Марией Львовной о бытующих в мемуаристике и историографии объяснениях этого уникального приговора, о новых источниках, которые она вводит в научный оборот, о «научных войнах» при Сталине и о том, почему Лина Соломоновна впоследствии не захотела или не смогла разрабатывать идею, которой, вероятно, была обязана своим спасением.

Галина Зеленина: В последние годы вы занимались советской литературой, в том числе детской, и школьным образованием в послевоенные годы и годы «оттепели». Откуда интерес к фигуре и судьбе Лины Соломоновны Штерн и делу ЕАК?

Мария Майофис: Это такая биографическая история. Мне несколько раз рассказывала моя мама, как в гости к ее бабушке — Елене Борисовне Броннер — приходила Лина Соломоновна Штерн и чтото они обсуждали. Это было после 1953 года, маме было тогда лет 13–14, и что они обсуждали, она, конечно, не помнила. Скорее всего, разговор шел о следствии, суде и пребывании в тюрьме, и девочку просто не посвящали в такие подробности. В 1930-х — 1940-х годах Елена Борисовна и Лина Соломоновна были соседями по Арбату, где была квартира у моего прадеда. Еще раньше, в 1900-х — начале 1910-х, мой прадед, Вольф Моисеевич Броннер, как ученый-медик работал во Франции, а Штерн — в Швейцарии, то есть оба они вращались во франкоязычном медицинском мире и с давних пор хорошо знали друг друга. Так, например, Штерн возглавила в 1936 году международный медицинский журнал «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», а прадед в то же время был заведующим Бюро заграничной санитарной информации при Наркомздраве. Прадеда в 1937 году репрессировали, но до этого времени они, вероятно, общались. А потом, уже после смерти Сталина, Штерн специально приезжала к моей прабабушке — в то время они уже не жили на Арбате, — и о чемто они разговаривали.

Несколько лет назад эта тема снова возникла в нашем семейном разговоре, когда мы были в музее истории евреев в Лиепае, где портрет Штерн, конечно, висит на самом почетном месте, поскольку ее семья жила в Лиепае, тогда Либаве, хотя сама она родилась в Слободке, в Ковно.

— Была ли предметом вашего интереса доеаковская биография Штерн, в частности ее возвращение из Европы в СССР — случай не уникальный, но все же заслуживающий внимания?

— Я не раз включала Лину Штерн в курс по истории советской художественной и интеллектуальной культуры, который мы с коллегами несколько лет читали в Высшей школе экономики. Этот курс состоял из парных портретов, сравнительного жизнеописания деятелей из разных областей: скажем, академической музыки, эстрадной музыки, цирка и вот, например, естественных наук и медицины. И я придумала такой сравнительный портрет: Лины Штерн и Николая Тимофеева-Ресовского. Тут есть несколько примечательных сходств и различий. Тимофеев-Ресовский был человек очень правых взглядов, а Штерн, наоборот, левых и к тому же еврейка. В один и тот же год — 1925-й — он уехал из Советского Союза, а она приехала в Советский Союз, причем в обоих случаях это было связано с бальзамированием тела Ленина и изучением его мозга. Когда бальзамировали мозг Ленина и создали вокруг этого целый институт, помогать советским коллегам приезжал немецкий невролог доктор Оскар Фогт. Он пять лет проработал в Москве и был одним из создателей Института мозга, а Тимофеев-Ресовский по его приглашению поехал в Берлин работать в созданной Фогтом лаборатории исследования мозга. Бальзамировал тело Ленина биохимик Борис Збарский, и он учился в Женевском университете в ту пору, когда Штерн там работала. Збарского, который существенно повысил свой статус в системе советской науки благодаря бальзамированию тела Ленина, послали в Женеву вести со Штерн переговоры, чтобы убедить ее вернуться в Советский Союз. Получается, что изучение тела и мозга Ленина способствовало тому, что Тимофеев-Ресовский уехал, а Штерн приехала. Это один из моих любимых сюжетов, очень показательных для истории советской науки середины 1920-х годов.

Вообще, чем больше я про Штерн читала и чем больше читала ее собственных текстов — ведь ее огромный архив сохранился, — тем большей загадкой она мне представлялась. Я так и не смогла убедительно объяснить себе, почему она решилась отказаться от своего швейцарского благополучия и приехать в СССР, будучи уже заведующей кафедрой и признанным в мире ученым. И как она, не будучи совсем уж политически невинной или, наоборот, с юности индоктринированной, могла во всю эту коммунистическую идеологию так долго верить.

— Интересовали ли вас причины, побудившие Штерн войти в состав президиума ЕАК? Есть ли в ее архиве какието документы, эгодокументы, проливающие свет на эту сторону ее деятельности?

— Было же несколько антифашистских комитетов: Антифашистский комитет советских женщин, Антифашистский комитет советских ученых, — и она во все эти комитеты вошла. Мне кажется, что здесь сошлись несколько факторов. С одной стороны, она действительно была убежденной антифашисткой и, будучи еврейкой, она понимала, конечно, какую угрозу фашизм представляет именно для евреев. И мне кажется, это было очень сильное ее убеждение. Во-вторых, она поняла, что, наконец, может использовать свои международные связи не только для науки, но и для других целей, можно сказать в каком-то смысле — всемирно исторических. И в-третьих, я думаю, для нее все принципиально изменилось в 1939 году, когда она стала первой в СССР женщинойакадемиком. С этого момента она осознала себя публичной фигурой — не только в научном мире, а во всесоюзном масштабе и поняла, что может этот статус использовать — не столько для продвижения собственных научных проектов или помощи какимто знакомым, а для провозглашения важных для нее идей. Характерно, что изыскания Штерн по проблеме долголетия начались именно в 1939 году, первые доклады о продлении жизни она делает в 1939 — 1940 годах, выступая перед ответственными партийными работниками: в ее архиве сохранились черновики выступлений в Московском горкоме ВКП(б), в Ленинградском горкоме партии и т. д. На этом фоне мне представляется совершенно естественным то, что она вошла в ЕАК.

И всегда, когда я читала про дело ЕАК, меня занимал вопрос о причинах ее «помилования». Штерн, конечно, не совсем помиловали: ее приговорили к лишению свободы, но ровно на тот срок, который она уже отсидела в тюрьме, а дальше отправили в пятилетнюю ссылку в Казахстан, причем она могла сама выбрать любой город проживания, кроме Алма-Аты, а потом получила право пригласить туда одного из сотрудников своей лаборатории. Но все-таки ее не казнили.

— В мемуаристике, в публицистике предлагалось несколько версий объяснения этого нетипичного приговора. Но они не казались вам убедительными?

— Да, предлагались самые разные объяснения. Писали о том, что Штерн помиловали как женщину, как пожилого человека или как ученого мирового уровня (но мы знаем немало примеров расстрелянных женщин, стариков и ученых мирового уровня). Самая популярная гипотеза — это «версия о долголетии». Сталин якобы хотел жить вечно и поощрял поиски средств к продлению жизни, а Штерн якобы занималась проблемами долголетия, и Сталин, надеясь получить от нее «рецепт вечной молодости», вычеркнул ее имя из расстрельных списков.

Но меня это объяснение, ни на чем не основанное, кроме интуиции его авторов, никогда не удовлетворяло. И не только меня. Когда осенью 2020 года профессор Нью-Йоркского университета Геннадий Эстрайх, специалист по идиш, идишской литературе и советскому еврейству, читал лекцию в Высшей школе экономики, я спросила его, есть ли сейчас какоето убедительное объяснение тому, что Лину Штерн не расстреляли, и он сказал: нет, такого объяснения нет. И я поняла, что надо уже мне самой этим заняться.

— Что навело вас на след?

— В новом, дополненном издании книги Геннадия Костырченко «Тайная политика Сталина» в одной из сносок к рассказу о деле ЕАК упоминается 137-страничный трактат Штерн «О раке», написанный ею в тюрьме и, по мысли Костырченко, спасший ей жизнь, а упоминание сопровождается ссылкой на архив. Как выяснилось, архивная ссылка Костырченко ведет не на тот документ, а 137-страничная рукопись из тюрьмы не является единым трактатом, но в целом я поддерживаю и развиваю эту гипотезу: Лину Соломоновну «помиловали» ради перспективы исследований в этом направлении, а не в направлении изучения причин долгожительства.

В написанном в тюрьме «трактате» — на самом деле это три редакции одной и той же сравнительно небольшой работы — Штерн предлагает использовать свои прежние открытия — учение о гистогематических барьерах и теорию гематоэнцефалического барьера — для лечения злокачественных опухолей. Она отмечает, что при обычных методах введения противоракового лекарства в больной организм оно не всегда достигает контакта с очагом болезни и потому оказывается неэффективным. Новый же, предлагаемый ею подход, основанный на преодолении барьеров, должен помочь в лечении как рака, так и других болезней, считающихся неизлечимыми. Далее Штерн формулирует конкретный план разработки новой техники введения лекарств, требующий формирования особой бригады из разных специалистов.

Помимо собственно трактата — это единственный сохранившийся текст, относящийся к периоду ее пребывания в тюрьме, — я обнаружила письма, которые она писала людям, находившимся с ней в ссылке в Джамбуле с лета 1952-го по май 1953 года: в них слышны отголоски обсуждений этой медицинской проблематики, которые она вела со своими коллегамиврачами и просто добрыми друзьями в Джамбуле, рассчитывая, видимо, что ее проект скоро начнет претворяться в жизнь. Кроме того, есть ее обширная переписка 1953–1968 годов, связанная с попытками устроить собственную лабораторию, в идеале — институт, вернуть все то, что было отобрано у нее еще до ареста, в конце 1948 года, когда публичной критике было подвергнуто «учение академика Штерн». Личное имущество ей вернули по частям: после приговора — деньги и ценности, по возвращении из ссылки — квартиру и дачу, а Институт физиологии она потеряла навсегда. Его здание на улице 25 Октября (ныне Никольской) и, как можно предположить, оборудование получила лаборатория экспериментальной биологии по оживлению организма под руководством В. А. Неговского. Потом эта лаборатория превратилась в Институт реаниматологии. Неговский был одним из главных хулителей Штерн во время кампании по разоблачению ее «лжеучения». Те амбиции и планы, с которыми Штерн покидала науку в начале 1949 года, в момент своего ареста, и которые сохраняла на протяжении всех лет своего заключения и ссылки, после реабилитации реализовались в очень небольшой степени.

— Почему? Если власти увидели в ее трактате такой потенциал, что сохранили ей жизнь и возможность продолжать работу, то почему ее не обеспечили необходимыми ресурсами после возвращения? Неужели после смерти Сталина советская власть потеряла интерес к открытиям такого рода и масштаба?

— Для меня это тоже был важный и острый вопрос. Было ли дело в том, что в Академии медицинских наук к ней не очень серьезно относились, полагая, что многое из того, что она делает, это вещи скорее теоретические, чем практически применимые? Может быть, дело было в том, что ее репутации всетаки навредили арест и ссылка: как тогда говорили, «просто так не сажают». Третья возможная причина могла состоять в том, что Штерн, судя по воспоминаниям ее коллег, была человеком с непростым характером, у нее было слишком много конфликтов в медицинском научном мире, и после того, как она оказалась в 1949 году не у дел, ей очень сложно оказалось вернуть былое влияние и статус. Наконец, четвертая причина: к моменту возвращения из ссылки Штерн была уже в довольно преклонном возрасте, и ей не хотели доверять никаких больших проектов. Какая из этих причин верная, честно говоря, не знаю. Возможно, что все они сыграли свою роль в разное время.

— А что можно сказать о сути ее открытия? Насколько оно действительно было революционным? Не может же быть, чтобы Штерн в 1951 году придумала способ лечения рака, и он так и не был взят на вооружение медициной?

— Я говорила на эту тему с биохимиками, нейробиологами и онкологами. И от всех я получила похожие ответы. Они сводятся к тому, что никакой ереси в том, что она написала в своем трактате, нет. Более того, онкологи мне говорили, что она шла по правильному пути в отношении, по крайней мере, лечения опухолей мозга, где преодоление гематоэнцефалического барьера действительно является важной задачей. Возможно, она переоценила роль гистогематических барьеров. Но в любом случае сама ее идея, что нет никакого универсального лекарства от рака, а есть множество методов лечения опухолей, которые должны как бы заново изобретаться по отношению к каждому органу, была более прогрессивной и многообещающей, чем идеи других советских медиков, обещавших изобрести единый препарат, способный излечивать все опухоли сразу; в современной онкологии есть уже консенсус на этот счет. Кроме того, предложенный Штерн метод был в каком-то смысле подступом к химиотерапии, хотя химиотерапия в это время еще только-только начинала разрабатываться, и лишь в Америке. Но весь этот проект не был результатом каких-либо ее систематических исследований именно в области онкологии. Это просто была ее сильная интуиция: она поняла, что ее старые открытия, с онкологией не связанные, могут быть использованы и здесь. Важно и то, что Штерн, повидимому, очень тонко и точно чувствовала конъюнктуру: она поняла, что именно сейчас открытие метода лечения рака будет цениться больше всего другого и может спасти ей жизнь.

— К вопросу о понимании конъюнктуры и интуиции. Вы пишете, что в тюрьме, на допросах, она намеренно изображала из себя наивного ученого, аполитичного и полностью погруженного в науку. Но почему мы считаем, что это была пресловутая «маска профессора»? Ведь Штерн действительно была крупным ученым, а о политической наивности как раз свидетельствует ее письмо Сталину о долголетии, где она ничтоже сумняшеся призывает прекратить работу по ночам.

— Из материалов дела ЕАК видно, что ее в этом контексте воспринимали как крупного администратора и как фигуру статусную и в каком-то смысле именно политическую. По стенограммам обсуждений ее «лжеучения» осенью 1948 года хорошо видно, что ее обвиняли, в частности, в том, что она, будучи академиком двух академий и директором института, слишком активно лоббировала свои проекты, злоупотребляла должностными полномочиями, чтобы насаждать изобретенный ею метод преодоления гематоэнцефалического барьера в том числе в практической сфере, в хирургии. То есть в эти годы ее все больше воспринимали именно как главу школы — с учениками и сотрудниками, как крупного научного администратора, а не как исследователя-одиночку. При этом на допросах она пыталась себя представить именно таким ученым-одиночкой, самостоятельно придумывающим новые идеи. Что касается письма Сталину, то в мемуарах разных людей, которые были знакомы со Штерн, есть наблюдения о том, как в ней сочеталась удивительная наивность с удивительной искушенностью и чутьем. Это письмо, с одной стороны, наивно, но, с другой — там была написана чистая правда — о том, что советские партийные и государственные чиновники работают по ночам, что это подрывает их здоровье и сокращает жизнь, и Штерн, вероятно, считала, что имеет право говорить такие вещи, так как защищена своим академическим титулом. Но совершенно очевидно, что после такого письма (оно было написано в 1947 году) Сталин вряд ли мог серьезно к ней относиться именно как к исследователю проблемы долголетия.

— Сохранились ли в архиве Штерн какие-нибудь ее эго-документы, хотя бы производственные автобиографии?

— Ее собственные — нет. Но ученик Штерн Виктор Малкин в своем очерке о гонениях, постигших Лину Соломоновну, упоминает воспоминания ее секретаря Олимпиады Петровны Скворцовой. Это совершенно героическая женщина, которую вызывали на допросы по делу ЕАК как свидетельницу, и она никого не сдала, прежде всего саму Штерн. Позже она отправилась за ней в ссылку в Джамбул, и машинопись трактата «О раке», видимо, напечатана ею. Но я сама ее воспоминаний в архиве РАН не нашла.

Из важных мемуарных источников есть также подробный очерк знаменитого патологоанатома Якова Рапопорта. Его жена была ближайшей сотрудницей Штерн, и она встречала Штерн на вокзале после возвращения из ссылки, и она у них жила, пока не смогла вернуться к себе на Арбат.

Есть еще один очень интересный и для меня не очень понятный источник — эссеистическая книга Александра Борщаговского «Обвиняется кровь» — про кампанию по борьбе с космополитизмом и, в том числе, про дело ЕАК. Это не научная монография, но зато похоже, что Борщаговский был единственным, кому в начале 1990-х удалось посмотреть не только протоколы судебного процесса по делу ЕАК, но и протоколы следствия, и он их в своей книге цитирует, хотя не всегда буквально — иногда пересказывает в косвенной речи. Так или иначе, книга Борщаговского остается единственным источником, из которого мы узнаем, что происходило на следствии.

Есть еще мемуары актрисы Татьяны Окуневской, которая сидела со Штерн в одной камере и нарисовала ее чрезвычайно неприглядный портрет: вела себя как барыня, была совершенно не приспособлена к тюремной жизни, а главное — всех сдала. Если это и так, то к началу процесса Штерн пересмотрела свою линию поведения. Мне кажется, правы

те исследователи дела ЕАК, которые утверждают, что на процессе и Штерн, и Соломон Лозовский твердо стояли на том, что следствие ошибалось и навязывало подследственным свою линию. Думаю, сыграло свою роль то, что в какой-то момент Штерн догадалась о переменах внутри МГБ, о том, что инициировавший дело ЕАК министр госбезопасности Абакумов снят со своего поста, и поняла, что можно покритиковать тех, кто нес ответственность за ее арест и первый период пребывания в тюрьме. Но не сама эта позиция критики следствия была основанием для ее мягкого приговора — тогда бы «помиловали» и Лозовского. В то же время ее линия поведения оказалась лучше выверенной, чем у Лозовского, потому что она никогда — в отличие от Лозовского — не переводила стрелки на высшее руководство страны, а Лозовский это делал постоянно: это мне сказал Молотов, этот приказ я получил от Политбюро… Но главным, что спасло Штерн, был ее трактат и решение представлять себя прежде всего как ученого. История ее спасения — это история о том, как возможным оказалось изменить ход процесса с помощью карандаша, бумаги, собственной репутации и научной интуиции.

Мария МАЙОФИС

Беседовала Галина ЗЕЛЕНИНА

lechaim.ru