Жена Пастернака ревновала его к творчеству и к Цветаевой, а он ее — к брату Фейхтвангера, предлагавшему ей жизнь в Париже, богатство и вечную любовь. Брак продлился почти десять лет, и обо всех нюансах теперь вспоминает их сын.

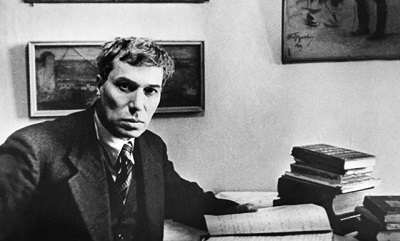

О жизни и творчестве Бориса Пастернака написано немало. Здесь и работа французского историка Анри Труайя о противостоянии писателя душащей его власти, и многажды премированная биографическая книга Дмитрия Быкова «Пастернак», вышедшая в серии ЖЗЛ, и «Невыдуманный Борис Пастернак» актёра Василия Ливанова, чьи родители были дружны с поэтом. Книга «Существованья ткань сквозная…» стоит здесь особняком, и автор её не совсем тот, кто указан на обложке.

Перед нами переписка Пастернака и его первой жены, художницы Евгении Пастернак, в девичестве Лурье, с комментариями их сына Евгения. Однако центральное место в тексте занимают не письма, а как раз комментарии — тщательные, полные личных эмоций. По сути, это документальный роман, и автор его — как раз Евгений Пастернак, тоже человек незаурядного литературного дарования, но выбравший профессию математика. В том числе и потому, что отец просил сына не заниматься литературой при его жизни, а позднее судьба уже сложилась.

Итак, главные герои «семейного романа» — кроме Бориса Пастернака — его первая жена и ее старший сын. Евгения Лурье была художницей, ученицей Фалька, окончила ВХУТЕМАС. В своих письмах и воспоминаниях сына она предстаёт человеком очень честолюбивым — безусловно, одарённым, но трагически затерявшимся в тени своего великого мужа. В наши дни Евгению назвали бы феминисткой — она не хотела сидеть дома, даже на рождение ребёнка решилась очень нелегко, рвалась учиться и работать. При этом важно понимать, что работа была залогом не столько самостоятельности вообще, сколько художественной состоятельности.

«Мои родители поженились в январе 1922 года и прожили семьей до 1931-го. Яркость детских воспоминаний в моем случае прошла жестокие испытания, поблекла, и они стали бледными и плохо различимыми. Главной причиной трудности совместного существования отца и матери была страстная посвященность их обоих своему искусству, то есть именно то, что было для обоих оправданием существования и душевно их сближало. В то же время в условиях “немыслимого быта” 1920-х годов совместная жизнь двух художников требовала чрезмерных физических и духовных сил. Одному из них приходилось жертвовать своим искусством ради работы другого, что тяжело отзывалось», — отмечал Евгений Пастернак. С самого начала брак Евгении и Бориса Пастернака не был лёгким. Сохранить его старался именно молодой муж — в письмах он предстаёт рыцарем, понимающим, очень заботливым. В письмах Евгении Пастернак много нервозности и печали. Из контекста становится понятно, что, даже когда супруги жили вместе, они все равно общались письменно, а не устно. В посланиях сквозит усталость молодой матери, запертой в четырёх стенах с часто болеющим малышом, к тому же самой обессиленной болезнью — у Евгении Пастернак был туберкулёз. Плюс ко всему — бедность первых послереволюционных лет, ужасные жилищные условия. Квартира, прежде принадлежавшая художнику Леониду Пастернаку( отцу Бориса) и его семье, была превращена в коммунальную. Большая часть семьи в то время уже жила в Германии, одну из комнат занимали Евгения и Борис Пастернаки и маленький Женя, в другой жил брат поэта Александр с женой Ириной и сыном, а в остальных разместились посторонние люди. Правда, Пастернаки смогли «уплотниться» своими знакомыми, близкими по духу, а не совсем уж чуждыми элементами. Разумеется, полноценно работать писатель и художница в небольшой, плохо отапливаемой комнате, да еще и с беспокойным малышом, не могли. Молодые супруги мечтали о совместных поездках за границу, тем более там у них жили родственники. Однако советское правительство то не выпускало Бориса повидаться с родителями и сёстрами, то назначало такие неслыханные цены на загранпаспорта, что молодые люди не могли позволить себе уехать всей семьёй — для поправки здоровья уезжала только Евгения с сыном.

Собственно, этим и объясняется то, что в первые годы брака Борис и Евгения так много переписывались. На это накладывалась ревность Евгении Пастернак к Марине Цветаевой — не к роману, но к дружбе, неразрывной близости двух поэтов. Однако была и другая ревность — ревность одного художника к другому, ревность признания. Евгению ранил, конечно, не успех мужа, а что сама она остаётся в тени этого успеха.

«У меня сложилось впечатление, что Женя очень боится стать придатком к Б. Л., потерять свою душевную самостоятельность, независимость. Она все время как-то внутренне отталкивалась от Б. Л. Эта внутренняя борьба длилась все время, и именно она, по моему убеждению, привела к разрыву», — вспоминала друг семьи, пианистка Елизавета Черняк. А сама Евгения писала мужу из Германии, где гостила у его родителей: «Ты талантлив, ты на ногах, я ни то, ни другое, во всяком случае, пока, но это еще в большей степени налагает на тебя эти товарищеские обязанности».

В этот период переписки брак достиг кризисной точки: супруги, и так разделённые расстоянием, уже обговаривали развод. Однако самым неожиданным образом отношения поэта и художницы спас брат Лиона Фейхтвангера, Пауль. Парадоксально, но ситуация была не связана ни с искусством, ни с литературой. Он, директор Мюнхенского банка, познакомился с Евгенией в санатории в Поссенхоффене. Увлечение его было мгновенным и очень сильным: «Мне только что предложил человек свою жизнь, богатство, возможность работы, Париж — все, что я хочу. Это сделала не я — это сделало солнце, озеро, горы, быть может, моя постоянная печаль о нашей жизни и желание другого меня утешить», — писала Евгения Пастернак мужу. Предложение принято не было, но то, что его сделал такой незаурядный, блестящий во всём человек, резко изменило самооценку молодой женщины, да и Борис Пастернак, влюблённый в жену и прежде, стал ценить ее ещё больше. Их сын рассказывает об этой ситуации так: «Здесь, наконец, неожиданно проявились яркие свидетельства маминого живого неисчерпанного чувства, ставшего радостью и для нее, и для отца. Ее встреча в Поссенхоффене и отказ от весьма выгодного предложения со стороны благородного человека значили для них очень много. И когда она мысленно представила себе обеспеченную и открывающую ей широкие возможности жизнь с другим, она внезапно поняла, насколько ей дороже и ближе ее реальное и трудное существование и любовь к моему отцу».

Вскоре после этого Евгения вернулась в Москву, и они с Борисом и маленьким Женей прожили несколько счастливых лет. Однако долгим этот брак все равно не оказался. В 1930-м — во время совместного отдыха на даче с семьёй пианиста Генриха Нейгауза — Борис Пастернак страстно увлёкся его женой Зинаидой. Мучительно, нелегко, с попытками возвращения и даже самоубийства, оба брака распались, и в 1932 году Борис Леонидович и Зинаида Николаевна поженились.

Однако на всю жизнь Борис Пастернак сохранил тёплое чувство к первой жене, долго не хотел «отпускать», страшился расставания навсегда и всю жизнь, даже когда сын вырос, поддерживал её деньгами. Продолжалась и их переписка. «Я могла бы в эту бессонную ночь написать тебе много горячих слов о своей преданности и о том, как близки и дороги мне твоя судьба и жизнь. А на таком далеком расстоянии, с мыслью, что, может, мы никогда не увидимся, это не стыдно, и тебя это ни к чему не обязывает», — напишет Евгения бывшему мужу через десять лет после расставания из ташкентской эвакуации.

Пожалуй, с момента расставания Евгении и Бориса Пастернаков на авансцену книги «Существованья ткань сквозная…» выходит ещё один главный герой — Евгений Пастернак. Теперь это не болезненный несмышлёныш, а взрослеющий, затем взрослый, тонко чувствующий человек, сумевший в обстановке семейной драмы не осудить никого из родителей, оставаться на стороне каждого. Книга писем и комментариев к ним оказывается гимном сыновней любви.

Это взгляд бесконечно любящий, но трезвый, сын предан не выдуманному идеалу, а своим настоящим родителям — усталой, одинокой и оттого зачастую капризной матери, не по-советски беспомощной в быту, и отцу, талантливому, рыцарственному и щедрому, но иногда болезненно холодному в мелочах. С юмором и любовью он прощает эти мелочи, и даже относится к ним с особой нежностью.

Одна из самых мучительных тем для исследователей биографии Бориса Пастернака — травля поэта после выхода в Италии романа «Доктор Живаго» и награждение автора Нобелевской премией. Сын писателя и в этой ужасной истории, точнее, в реакции на неё самого Бориса Леонидовича Пастернака, видит рыцарский, романтический мотив. Борис Леонидович был не настроен отказываться от премии, несмотря на чудовищное давление, потому что считал — это награда не только за опальный роман. И вообще — не только ему, но и всей русской литературе. Ни газетные статьи, ни увещевания коллег по писательскому цеху, ни даже исключение из Союза писателей не могли его переубедить. Однако огда его возлюбленной тех лет, Ольге Ивинской, Гослитиздат в качестве наказания перестал давать заказы на переводы, и она была в ужасе, Пастернак не выдержал.

«Он бросил трубку и побежал на телеграф, где дал две телеграммы. Одну в Стокгольм с отказом, а другую в ЦК: «Дайте Ивинской работу в Гослитиздате, я отказался от премии «. Испуг Ольги Ивинской объяснялся ещё и тем, что она однажды уже была репрессирована и не исключала возможности нового ареста. И действительно, эта жертва её не спасла — вскоре после смерти Бориса Пастернака Ольга Ивинская была осуждена на восемь лет колонии.

С романом «Доктор Живаго» связан вопрос и национального самоопределения Бориса Пастернака. Обычно он избегал говорить на эту тему, и его сын объясняет — почему: «Слишком большое и страшное место она занимала в его детстве и в родительском доме, — когда совсем рядом проходили черносотенные погромы, дело Бейлиса, и процентная норма регулировала его поступление в гимназию и окончание университета».

Далее Евгений Пастернак говорит, что только устами героя «Доктора Живаго», мальчика Миши Гордона, его отец смог выразить свою боль: «Я понимал, что мечта Миши Гордона «расхлебать» наконец эту кашу, которую заварили взрослые, была его собственной детской мечтой, не позволявшей ему никогда молча склоняться перед несправедливостью такого разделения». Вспоминает Евгений Борисович и разговор о том, что проблемы, стоявшие перед Мишей Гордоном, после создания Государства Израиль могут быть разрешены — «с возникновением новой еврейской государственности это может, конечно, измениться».