Весна омолаживает не только людей. Это первая мысль, которая мелькнула в сознании писателя, медленно освобождающегося от марева очередных сновидений. И, действительно, он замечает, как в начале апреля преобразились ветви деревьев, которые уже избавились от старческой серости, одолевавшей их зимой. Хрупкость, оставленная пережитыми морозами, постепенно сменяется зеленой гибкостью. А набухшие соски почек убеждают в неизбежной победе жизни и обновлении мира…

Он видит, что в скворечнике, укрепленном на дереве возле окна, поселился скворец, который вернулся к родному дому из теплых стран. Вместо обычного черного оперения с металлическим отливом, к весне крылья и грудка у него приобрели бурый оттенок. Клюв окрасился в желтый цвет. Словно там, в заморских краях птица принарядилась перед предстоящими свадебными торжествами. С хозяйской деловитостью, проводя генеральную уборку, скворец выбрасывает в круглое отверстие своей квартиры прошлогодние перья, хворостинки, остатки помета. Значит, птицы умеют наводить порядок в своем жилье…

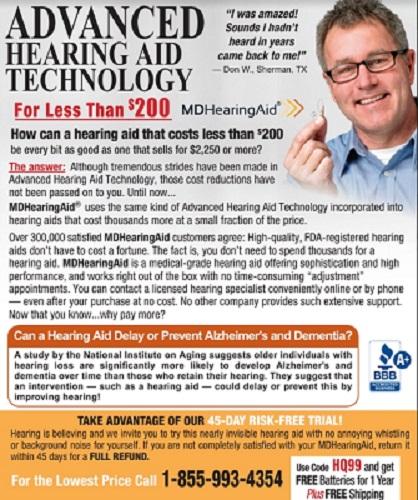

А через несколько дней в доме поселилась и самочка. Счастливый щебет молодоженов теперь будит Илью Григорьевича Эренбурга по утрам. И стареющий писатель удивляется неисчерпаемой мудрости природы. Даже в маленьких пичужках она заложила непреодолимую тягу к местам своего происхождения, как бы хорошо ни было на стороне.

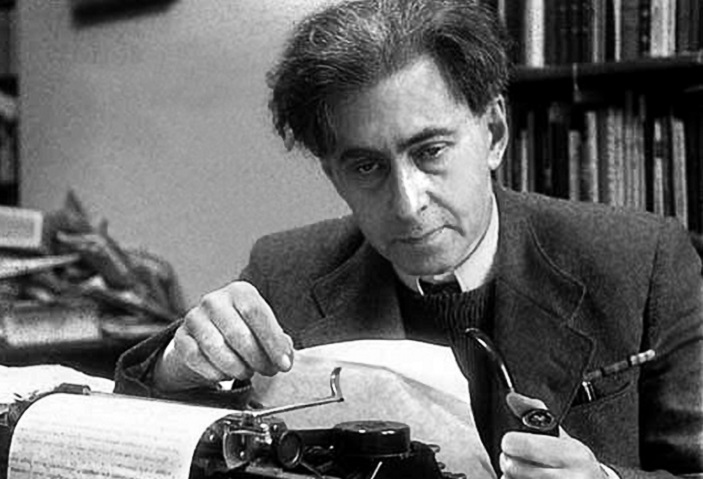

Постепенно, еще не вставая с постели, Эренбург старается осмысливать свои видения очередного марева….

Вот он появился на свет в Киеве, много лет прожил в Москве, красиво и свободней всего чувствовал себя многие годы во Франции, где из-под его пера восторженно вспорхнуло: «Увидеть Париж и умереть». Исколесил, почти все страны мира, а к старости все-таки причалил к родному берегу…

Поэтому ошеломил вспомнившийся ночью недавний вопрос дочери: что посоветовать внучке Фане, спросила Ирина. Родные братья зовут её переехать в Израиль…

Пусть Фаня решает сама, подсказал он в реальности, повторил совет и во сне. И внучка осталась в Москве. Но колебания и сомнения, знает он, не возникают в душах случайно. Значит, что-то в московской жизни Фани не складывается. Согласен, природная тяга к исторической Родине сидит в каждом. Но ведь от смерти спасли внучку не в Израиле… Даже птицы помнят добро, не подаются на ласку тепла чужих краёв и возвращаются в родные места. Что-то же Фаню не устраивает. И где уверенность, что она не пересмотрит свое решение?

Он-то знает прекрасно: у человека мелькает, а не сменить ли страну проживания, когда на родине не все благополучно. Сомнения питаются разочарованием…

Писатель ворочается в постели с боку на бок, пытается хоть к концу жизни отыскать ответы на вопросы, накопившиеся за прожитые годы.

В мареве полуснов по ночам клочковато всплывают воспоминания. О первой женитьбе. О рождении дочери. О появлении в их семье внучки Фани. И многих других событиях бурно прожитых лет. Но почему-то не в логической исторической цепочке происходившего, а вперемешку, отрывочно. Видно к концу жизни, своя иерархия значимости случившегося, успокаивает себя знаменитый писатель… Иногда случаются и приятные марева. Как-то Эренбург целый день работал над рукописью новой книги своих стихов. А ночью встретился с Мариной Цветаевой. Она читала собравшимся свои стихи: «Красною кистью рябина зажглась. Падали листья. Я родилась»… И дальше: «Мне и доныне хочется грызть жаркой рябины горькую кисть». Декламировала она без интонации, монотонно, будто не вспоминает написанное ранее, а сочиняет прямо сейчас, перед слушателями.

Эренбурга всегда восхищало ее умение писать многозначно, давая читателю возможность самому «догрызть жаркой рябины горькую кисть…». У него так не получается. Его стихи и проза прямолинейны, конкретны. Но умение писателей и художников ненавязчиво подтолкнуть к размышлениям он ценит высоко. Поэтому и дружит всю жизнь с авангардистами, символистами. Ему всегда по душе новизна.

Да, с Цветаевой они были разными. Она сама написала об этом в своем автографе. Во сне ему даже захотелось прочесть ту забытую дарственную надпись.

Утром, проснувшись, вспомнилось недавнее марево. Эренбург тогда прошел в кабинет к книжному шкафу, где хранились сборники стихов с дарственными надписями Маяковского, Пастернака, Мандельштама, Ахматовой и других любимых авторов. Нашел томик Цветаевой, откинул обложку: «Вам, чья дружба мне далась дороже любой вражды, и чья вражда мне дороже любой дружбы». Под подписью оставлен год – 1922. Почему же со временем все наши писатели и художники стали на одно лицо, подумалось Эренбургу…

Но чаще всего по ночам в памяти оживают годы двадцатилетней молодости, пролетевшие во Франции. Одурманивающая страсть первой любви с красавицей Катериной. Ее отец, узнавший, что она ждет ребенка от еврея, запретил ему появляться на пороге их дома. Его родители тоже не были в восторге от выбора сына. Поэтому несколько лет они жили в гражданском браке. Родившуюся девочку назвали Ириной.

Бурная парижская жизнь, дружба с талантливыми французскими художниками и поэтами, выход первых книжек своих стихов как-то сгладили значимость рождения дочери, притушили чувства к Катерине. Она поняла, что спокойной семейной жизни с ним быть не может и вышла замуж за его друга. Но хорошие отношения с другом и Катей он сохранил навсегда…

Во сне, как и в молодости, Эренбург часто прогуливается с маленькой Ирой по знакомым парижским улицам. Друг удочерил Ирину, она всегда называет отчима папой, хотя истину ее появления на свет от нее никто не скрывал. А его с детства – только Ильей. Теперь, даже в сновидениях это уже не коробит, а даже радует. Оно подтверждает его убеждения: сближает людей не общность крови или религии, а родство душ. Их созвучие они с дочкой уловили давно…

Ей передалась его любовь к Франции. Ира с молодости, как и он, чутко чувствует прелесть русского и французского слова. Регулярно знакомит московских читателей с талантливой парижской поэзией, новыми идеями авангардистов в живописи, литературе, искусстве. Не случайно, вернувшись в Москву, в паспорте дочка записалась Ильиничной…

А внучку он привез с фронта. Под Винницей, где немцы расстреливали евреев и поляков, на глазах ребенка погибли ее родители. Старшие братья воевали в польской армии, девочку припрятал сельский баптист, у которого и своих детей было пятеро. Он боялся оставить ее в своем селе, отвез в лес, подсказал, как найти партизан. Те и переправили сироту через линию фронта. Четверть века минуло, но и сейчас в пелене снов ему часто отчетливо видятся расширенные от пережитого ужаса громадные, кофейного цвета зрачки ребенка, появившегося впервые в их доме. Вначале ее речь напоминала дикий винегрет еврейского, польского и украинского говора. Но со временем она заговорила не хуже сверстниц, даже высшее образование получила…

Недавно привиделся и Борис Лапин – муж Ирины, погибший под Киевом. Прекрасный поэт, путешественник, журналист с чуткой, восторженной душой и с каким-то грустным недоумением, навсегда застывшим в глазах. Он знал в совершенстве множество иностранных языков. О нем все говорили: семи пядей во лбу…

Неожиданное замужество дочки стало тем редким случаем брака, который в народе называют счастливой двойчаткой. Но обаятельную, отзывчивую Ирину война оставила тридцатилетней вдовой, подавленной свалившимся горем. Чтобы как-то отвлечь дочь от черных мыслей он не отдал Фаину в детдом, а оставил в семье.

В сонном полузабытье часто всплывают обрывки разговоров, различные бытовые детали тех лет и очень редко – страшные картины увечий, смертей, всего ужаса, связанного с войной. Хотя на фронтах пришлось насмотреться всякого… Очевидно, объяснял сам себе Эренбург, человеческая сущность со временем отфильтровывает такое. Хотя война превращает в убийц даже добрых людей. Это же он вместе с чутким поэтом Константином Симоновым ввел во фронтовых газетах рубрику «Убил ли ты сегодня немца?». Потом их лозунг «Убей немца!» подхватила центральная пресса. Около полутора тысяч статей, жгучих, пропитанных ненавистью к захватчикам и нацистской идеологии, опубликовал он за годы войны в «Правде», «Известиях». Их переводили и печатали в газетах Америки, Англии и других странах. Он же запустил и презрительное прозвище для немецких солдат – «фрицы». Гитлер объявил его злейшим врагом Германии, а нацистские пропагандисты обзывали домашним евреем Сталина…

Но в конце войны, когда Красная армия вошла на немецкую территорию, он первым опомнился: нужно различать народ и фашистское правительство. За статью «Хватит», опубликованную им в газете «Красная Звезда», его крепко одернул высокопоставленный чиновник из Центрального Комитета партии. Все равно, правильно ли он поступал, требуя убивать каждого немца, мучается теперь по ночам Эренбург. Ведь истинно свободный писатель обязан заглядывать в будущее…

Вот в Японии, где после войны он бывал несколько раз, читатели не раз спрашивали, как он мог предугадать в своем лучшем сатирическом романе «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников», написанном в 1922 году, что американцы против японцев используют атомную бомбу. В том романе ему удалось предсказать не только это. Он уже тогда, проанализировав политическую ситуацию, которая складывалась в Европе, предупреждал о предстоящих показательных сеансах уничтожения иудейского племени в Будапеште, Киеве и многих иных местах. Николай Бухарин, вступление которого открывало роман, прозорливо отметил, мол, автор не шибко верит в благополучие грядущих времен, но таким людям жарко и неуютно при всех режимах…

И, действительно, на родине роман сразу изъяли, спрятали в спецхран, хотя книгу перевели и перепечатали в шестнадцати странах. Только после смерти Сталина «Хулио» снова появился в Москве, но без предисловия Бухарина, со многими выдернутыми местами…

С Николаем Бухариным он часто во снах беседовал, даже спорил. Не с тем, который позднее вошел в правительство, общался с Лениным, а при Сталине был расстрелян. А еще с молодым, однокашником по московской гимназии. Их вместе выгнали из учебного заведения за участие в студенческих демонстрациях в бурные дни захлебнувшейся революции 1905 года. В те годы он еще симпатизировал российским социал-демократам, но в отличие от Бухарина в партию не вступил, и к власти советской никогда не прислонялся вплотную. Уже тогда в поисках истины они не сходились по поводу того, какой должна стать Россия после свержения царя. Но разногласия, радостно понимали оба, их только сближают, помогая отыскивать истину. Теперь же, во сне, они почему-то говорили не на русском, а по-французски. Когда он предложил Бухарину перейти на родной язык, тот прижал пальцы ко рту и молча помотал головой…

Так делала и дочка, если он по возвращению из заграничных командировок, делился с Ириной своими впечатлениями.

– Т-с-с, шептала, она, – и, перехватив его удивленный взгляд, добавляла, – здесь все в руках Сталина…

А у него с вождем сложились свои отношения. С началом гражданской войны в Испании ему не захотели продлевать заграничный паспорт. Он написал письмо Сталину. Пояснил, что как журналисту и писателю ему важно своими глазами увидеть борьбу испанского народа за свое светлое будущее. Чтобы убедительно рассказывать о таком в своих материалах не только в советских, но и в зарубежных газетах. И документ получил…

В годы войны с Германией Сталин поддержал инициативу создания еврейского антифашистского комитета. Эренбург тоже принимал активное участие в его работе. Но после войны почти все члены этой организации были арестованы и расстреляны. Он знал: в его доме хранятся материалы, которые комитет начал собирать по Холокосту. Сбор их Сталин не одобрял. Хотя в квартире писателя обыска не было. Больше того, в четырех номерах «Нового мира» в 1947 году напечатали его новый роман «Буря»…

С арестом еврейского антифашистского комитета в стране поднялась волна борьбы с космополитизмом, который приписывали чаще всего евреям. Услужливая верхушка правления Союза писателей решила добраться и до него. Даже устроили собрание, как было написано в объявлении, «по обсуждению литературной деятельности Ильи Григорьевича Эренбурга». Сквозь пелену сна, когда всплыло то событие, узнаваемо проступили многие лица, участвовавшие в том сборище…

Первыми выпустили второстепенных литераторов, которые громили его послевоенные публикации, как они заявляли, с партийных позиций. Особенно доставалось за роман «Буря». Он слушал их в пол уха. А вот сказанное Михаилом Шолоховым поразило и запомнилось наизусть: «Эренбург – еврей! По духу ему чужд русский народ, ему абсолютно безразличны его чаяния и надежды. Он не любит и никогда не любил Россию. Даже во сне дословно цитировал Эренбург советского классика. Тлетворный, погрязший в блевотине Запад, ему ближе. Я считаю, что Эренбурга неоправданно хвалят за публицистику военных лет. Сорняки и лопухи в прямом смысле этого слова не нужны боевой, советской литературе…».

Хотя «Буря» к тому времени уже публиковалась на двадцати языках разных стран. Он слушал выступавших и припоминал свои тогдашние мысли. Антисемитизм заурядных коллег подпитывается завистью. Собственная бездарность гнетет личность всю жизнь. Но Шолохова природа не обидела. Читая его «Тихий Дон», проникаешься тревогой и болью за судьбу свободолюбивого донского казачества, понимаешь и разделяешь их колебания в принятии революции и новой власти. Что же толкает талантливого человека на подобные заявления?

Видно, идеи, насажденные массам, превращают людей в стадо. Ради достижения поставленной цели они становятся готовыми на все. Это хорошо улавливают и используют те, кого влечет беспредельность власти…

На том собрании он был спокоен. Заготовил заранее бомбу и выжидал нужной минуты. Для покаяния ему дали слово в самом конце. Он рассказал о тех отзывах, которые приходят ему от читателей. Процитировал отрывок письма учительницы из далекого Верхоянска. Потом инвалида войны из Ленинграда, пережившего блокаду. Сделал небольшую паузу и, не спеша, озвучил такое: «Дорогой Илья Григорьевич! Только что прочитал Вашу чудесную «Бурю». Спасибо Вам за нее. С уважением, И. Сталин».

В зале повисла тишина. После первого нерешительного хлопка разрядилась овация. А у него перед глазами еще долго всплывали лица бесстыдно аплодировавшего Шолохова и всех тех, кто выступал перед ним…

Чуть позже «Бурю» отметили Сталинской премией первой степени. Но в прошлом году он, не колеблясь, подписал письмо в Президиум ЦК партии против реабилитации Сталина…

Несколько ночей подряд вспоминались дни, проведенные в Испании. Отчетливей всего – неожиданная встреча с Эрнестом Хемингуэем. В полусне вспомнилось, что американский писатель лет пять, как застрелился, но привиделся живым. Высокого роста с широким разворотом мощных плеч и прищуром глаз, блестящих от радости жизни. Они выбрали в ресторане самый тихий уголок, чтобы можно было наговориться вдоволь.

Какой-то мужчина, присевший недалеко, с внимательной строгостью посматривал в их сторону. В Москве при выдаче загранпаспорта ему настойчиво советовали избегать встреч с иностранцами тет-а-тет. Но даже спустя много лет вспомнилась радость той счастливой возможности пообщаться с популярным американцем. Он читал его рассказы, репортажи с испанского фронта, которые публиковались во многих французских газетах и журналах. Ему нравится скупая, символическая манера письма Хемингуэя с отсутствием всяческих наставлений. Пооткровенничал, что в советских редакциях от него ждут других материалов: с полной ясностью и четкой идейной определенностью.

Говорили о литературе, последних работах художников, экспонировавшихся на французских выставках. Радовало совпадение имен, которые называл американец как самых интересных мастеров: Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Казимир Малевич. Попивая вино, Хемингуэй не торопясь делился с ним своим пониманием живописи и смысла литературной деятельности…

Нужно служить не рабочему или другому классу, не политическим идеям, утверждал американец, а стараться понять самого себя. Для чего ты появился на свет. Тогда будет интересно смотреть твои картины и читать написанное тобою…

Чем чаще Хемингуэй подливал в свою рюмку, тем интереснее было его слушать. Он признался, что мечтает написать книгу о старом рыбаке, которому однажды здорово повезло с уловом… Ведь по сути дела, все мы – рыбаки… Только одни ищут свою удачу в океане жизни, а другие, вот, как испанцы, на баррикадах и в революциях…

Но пока старик вытаскивал свою рыбину, её обглодали акулы… Потому что от всех восстаний выигрывают только зубастые хищники…

Он начал противоречить американцу, подыскивал убедительные доводы, но они во сне трудно давались. От бессилия писатель проснулся совсем…

В настороженной тишине подступившего утра в памяти Эренбурга всплывали кадры недавно прожитых лет. Горячие выступления читателей на встречах при обсуждении его повести «Оттепель», написанной после разоблачения культа Сталина. Надежды оказались напрасными. В страну снова вернулись заморозки. И, кажется, основательные…

Вспомнился Никита Хрущев, глагольствовавший в Манеже перед художниками-авангардистами. Ему остались недоступны выставленные полотна, и лидер партии вслух возмущался: «Что это за лица, – гневно спрашивал Никита, – вы что мужики или педерасты проклятые… Как можно так рисовать?»

Потребовал прекратить показ выставки. В завершение приказал запретить рассказывать о ее работах и творчестве их авторов по радио, телевидению и в газетах… Особенно досталось талантливейшему скульптору-монументалисту Эрнсту Неизвестному. Тот всю войну с фашистами был на фронте, а глава власти не постеснялся его работы обозвать собачьим говном.

Почему к власти во всех странах приходят худшие, а не лучшие, мучает себя писатель уже полностью отошедший от ночного марева. И в его голове тревожно запульсировало: а как же может сложиться дальше жизнь внучки в родной стране? Правильно ли он поступил в молодости, распрощавшись навсегда с приветливой Францией? Хочется хоть к старости разобраться, что за сила притягивает людей к местам своего рождения?

Илья СТАРИКОВ

Об авторе: Стариков Илья Моисеевич, профессор психологии, доктор педагогических наук, живет в городе Николаеве. Научно-педагогическую деятельность совмещает с литературной, пишет историко-психологические новеллы. Они публикуются в различных литературных журналах в Украине и за рубежом.