Сказать, что они были предназначены друг другу судьбой, будет очень высокопарно. Но кто-то наверху явно всё решил заранее, и судьба вела их так, чтобы однажды пути пересеклись. Они встретились именно в тот момент, когда были необходимы друг другу более всего. Они — это Ирина Супинская и Дмитрий Шостакович.

Моё первое удивление: вот так просто я могу взять и позвонить вдове Дмитрия Шостаковича? Это было, как если бы я могла позвонить домой Чайковскому или Глинке, Баху или Моцарту… Для меня имя Шостаковича — в этом ряду. Классик. Гений. Мировая величина. Я позвонила. Ирина Антоновна Шостакович оказалась скромной, в высшей степени интеллигентной и, как обнаружилось при встрече, очень красивой дамой. Совсем не старушкой из прошлого века, не ворчливой и капризной «великой вдовой», а деятельным, интересным и очень активным человеком. Умным хранителем наследия своего гениального мужа и приятным собеседником. А потом я не переставала удивляться каждую минуту нашего с ней общения. Вот, например, меня поразило высказывание об Ирине Шостакович Галины Вишневской, от которой, как известно, не так просто было заслужить комплимент. «Эта маленькая женщина с тихим голосом оказалась очень энергичной хозяйкой дома и быстро организовала жизнь огромной семьи, — пишет Галина Павловна в своих воспоминаниях. — Именно при ней Дмитрий Дмитриевич, наконец, обрёл домашний уют и покой… Создав ему идеальную атмосферу для работы, она оградила его от всех хозяйственных забот, все годы безупречно, преданно относилась к нему и продлила его жизнь на годы».

Вот так. Дорогого стоит. Здесь же Галина Павловна рассказывает трогательную и смешную историю о визите к ним Шостаковича с Ириной: «Вскоре после рождения внука Дмитрий Дмитриевич пришёл к нам, и выглядел он необычайно смущённым.

— Галя, — обратился ко мне Слава (Мстислав Ростропович), — Дмитрий Дмитриевич сказал, что намерен жениться.

— Но это же прекрасно!

— И я то же самое говорю, но Дмитрия Дмитриевича смущает, что она слишком молода.

— Да, Галя, так неловко получается, она моложе моей дочки, детям стыдно сказать… Больше тридцати лет разница, боюсь, что стар для неё.

— Стары? Посмотрите, какой вы орёл! Если бы я не была замужем за Славой, давно бы вас окрутила. Старый! Да вы же Шостакович, и вам всего 56 лет.

От этих слов он просто просиял.

— Тогда бы я хотел вас познакомить, Ириной её зовут.

Буквально на другой день Дмитрий Дмитриевич и Ира пришли к нам. Это был их первый выход вдвоём. Она, молоденькая, тихая, сидела весь вечер, не поднимая глаз. Дмитрий Дмитриевич, видя, что она нам понравилась, что мы одобряем его выбор, становился всё свободнее, радостнее и вдруг… как мальчик, робко взял её за руку. При нас! Этот его жест я запомню навсегда: ни до, ни после я больше никогда не видела, чтобы Шостакович в каком-то внутреннем порыве прикоснулся к кому-нибудь — мужчине или женщине, неважно. Иногда лишь гладил по голове своих внуков».

Лев Лебединский, который и познакомил Дмитрия Дмитриевича с Ириной Супинской, из-за творческих и других разногласий вскоре перестал бывать в доме Шостаковичей, но всегда очень высоко и нежно отзывался об Ирине Антоновне: «Их брак стал щитом, за которым Шостакович надеялся спрятаться от жестокого мира… именно Ирина обеспечила Шостаковичу стабильность и комфорт и преданно ухаживала за ним во время его тяжёлой болезни» (из книги Э. Уилсон «Жизнь Шостаковича, рассказанная современниками»). В этой книге Элизабет Уилсон, в те годы молодая виолончелистка, пишет: «1962 год имел особое значение в жизни Шостаковича, он принёс ему счастье в личной жизни. В начале этого года он познакомился с Ириной Супинской, молодой женщиной, литературным редактором издательства «Советский композитор». В ноябре этого же года они поженились. (Как известно, после смерти жены Нины Варзар, матери Максима и Галины, у Шостаковича был ещё один короткий и очень неудачный брак. — Л.М.) Ирина внесла в его жизнь свежесть и энергию юности и одновременно придала его быту стабильность и порядок. А поскольку здоровье Шостаковича всё ухудшалось, на её долю выпало ухаживать за ним, и она делала это тактично, заботливо и преданно».

— О том, что он очень болен, я не знала. Дмитрий Дмитриевич сказал: «Это так, пустяки». Он, в самом деле, не относился к своему состоянию серьёзно. Я помню, что первое ощущение от его присутствия — как будто вышла на свежий воздух, такое лёгкое дыхание появляется. У нас оказалось много совпадений, скрещиваний — ленинградское происхождение, примесь польской крови, голодное и холодное детство и отрочество… Мы прошли параллельный путь, только с большим интервалом во времени. Мы были, конечно, из разного времени, но — из одной среды.

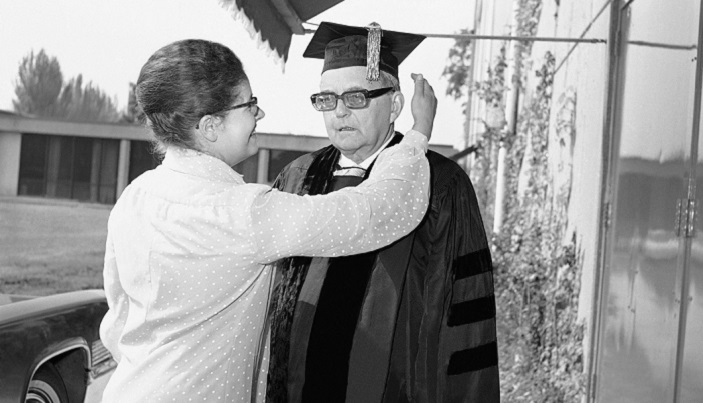

Когда я закончила факультет языка и литературы педагогического института, в восьмой класс перешли дети, родившиеся в 41-м году, их было очень мало. И нам предлагали ехать по распределению в Среднюю Азию, преподавать там русский как иностранный. Со мной, кстати, институт в эти же годы заканчивали Юрий Визбор, Юлий Ким, Пётр Фоменко, Ада Якушева. Большинство наших выпускников разошлись по издательствам. Я попала в только что созданное издательство «Советский композитор» в качестве литературного редактора. Вышла замуж, но неудачно. Благодаря работе я оказалась среди музыкантов. Все закончили консерваторию, все говорили про Малера, мне неизвестного, и про Шостаковича, о котором я что-то слышала… Когда коллеги собирались и говорили, было интересно, но малопонятно. Тогда я решила взяться за самообразование. Для начала пошла и приобрела проигрыватель. «Аккорд». В верхней крышке был динамик, а вниз ставилась пластинка. Я купила две пластинки: одна из них была Четвёртая симфония Малера, замечательная симфония, надо сказать, я её до сих пор обожаю, и Первый скрипичный концерт Шостаковича. Я послушала то и другое по нескольку раз и решила, что я уже кое-что знаю, стала ходить на концерты. Шостаковича я видела изредка, только на редсоветах. Но однажды мне поручили редактировать либретто его оперетты «Москва. Черемушки». Я сделала какие-то поправки в тексте, их необходимо было согласовывать с композитором, и мы стали вроде бы как знакомы…

О том, к чему это привело, рассказывает Лев Лебединский: «Однажды Шостакович мне говорит: «Вы знаете, мне этот очкарик очень нравится, я бы хотел узнать её поближе. Но я с ней незнаком». Я сказал, что могу их познакомить… Вот однажды мы с ним поднимаемся по лестнице в Малом зале Консерватории. На лестнице стоят Ирина Супинская и Елизавета Мнацаканова. Я здороваюсь, а Дмитрий Дмитриевич шепчет: «Познакомь меня». Как я мог не познакомить? Он говорит: я ей сегодня же дам свой телефон. Скоро они стали встречаться. Я был очень рад за него, хотя поначалу думал, что их отношения будут кратковременными. В конце концов, Ирина уже была замужем и за человеком старше её. Но однажды Шостакович сказал, что сделал ей предложение» (из книги Э. Уилсон «Жизнь Шостаковича, рассказанная современниками»).

— Ну, а у меня своя версия. Однажды я попросила Лебединского взять меня за компанию на концерт Союза композиторов в БЗК, где исполнялась музыка к кинофильму «Дон Кихот» Кара Караева. Он пообещал. А потом звонит прямо перед выходом и говорит: «Ирина, сегодня было партсобрание, я сказался больным. Как же я пойду на концерт? Но вы не огорчайтесь, я попросил Дмитрия Дмитриевича, он вас проведёт». На контроле я встретила Дмитрия Дмитриевича. Пришли. Я думала, что Шостакович меня проведёт в зал и сядет отдельно, а он меня посадил около себя, в пустой ряд, куда так никто и не сел. Все идут по проходу и так внимательно на нас смотрят, хочется сквозь землю провалиться. А Шостаковичу, как мне показалось, все эти взгляды вообще безразличны. Потом мы вышли, я думала, что «до свидания, я пошла», но нет, он меня посадил в такси и отвёз домой. Разговор в машине у нас был совершенно нейтральный, ни о чём. Я вышла, поблагодарила, мы расстались. И всё. Через какое-то время я узнаю от Лебединского, что Дмитрий Дмитриевич сломал ногу, она плохо срослась, снова ломали, не было наркоза… Он мне всё это рассказывает, а я всё это представляю и чувствую, что теряю сознание, так мне его жалко стало. Написала записочку, отнесла в больницу. Дмитрий Дмитриевич наутро мне позвонил из больницы. Потом пригласил меня к себе домой. Я пришла. Между нами уже была теплота, но не больше. А во второй мой приход — абсолютно без всякой подготовки — Шостакович мне сделал официальное предложение. Сказал: прошу вас стать моей женой! Я ответила очень резко: об этом не может быть и речи! Я знала, что у него двое детей примерно моего возраста, перед этим была неудачная женитьба, все его знакомые меня старше, что они все значительные люди, что на меня будут смотреть как на такую хищницу, которая пришла и знаменитого человека подхватила. Его жизнь я мало себе представляла, но и от наших встреч я уже не могла отказаться тоже. И когда он понял, что я без него уже никак жить не могу, то поставил ультиматум: «Я тебе даю один час, пойдёшь сейчас, всё скажешь мужу, соберёшь вещи и придёшь сюда жить. Или всё — кончено». Я поехала домой на метро, там я сложила в чемоданчик халат, зубную щётку и так далее, мужу сказала всё и вернулась обратно, тоже на метро. Прошло больше часа. Когда я приехала, Дмитрий Дмитриевич уже решил, что я не вернусь, и позвал своего приятеля, жившего в этом доме, с бутылкой водки. Они выпили эту бутылку, он был пьяный и очень несчастный. Я пришла, уложила его спать. Утром он проснулся, позвонил Арнштаму, сказал: «Лёля, я женился. Хочешь познакомиться с моей женой — приходи к нам завтракать». Так пошла семейная жизнь.

Тогда же, видимо, Шостакович написал своему старому другу Виссариону Шебалину: «В моей жизни произошло событие чрезвычайной важности… Мою жену зовут Ирина Антоновна. У неё имеется лишь один большой недостаток: ей двадцать семь лет. В остальном она очень хороша, умная, весёлая, простая, симпатичная. Носит очки, буквы «л» и «р» не выговаривает» (из книги С. Хентова «Шостакович: Жизнь и творчество»). А Исааку Гликману сообщил: «Отец её поляк, мать еврейка. В живых их нет. Отец пострадал от культа личности и нарушения революционной законности… В общем, девушка с прошлым» (из книги «Письма к другу»).

— Что имел в виду Дмитрий Дмитриевич, когда назвал меня «девушкой с прошлым»? Вы наверняка подумали о романах и увлечениях юности? Совсем нет. Главная и самая важная часть моей жизни — детство, мои первые восемь лет. Всё, что во мне есть хорошего и плохого, весь фундамент моего характера был заложен тогда. Мы жили в Ленинграде, на углу Инженерной и Садовой улиц, в доме сотрудников Русского музея. Мой отец был этнографом, работал учёным секретарём в Этнографическом музее, который тогда был частью Русского. Мать преподавала русский и литературу на фабрике «Скороход» — там был организован всеобуч, повсеместно боролись с неграмотностью. Она умерла, когда мне было пять лет, я её совсем не помню. Она заболела после ареста отца, десять лет лагерей. Много лет спустя я прочитала его дело: его обвиняли в том, что в музейной экспозиции он показал жизнь белорусских крестьян до революции более богатой, чем после революции. Позже он был реабилитирован, вернулся в Ленинград, с него сняли поражение в правах.

После смерти матери я осталась с её родителями и младшей сестрой. Когда началась война, завод, где она работала, перешёл на выпуск миномётов, и мамина сестра стала начальником цеха. Ей выдали рабочую карточку, она отдала её бабушке взамен иждивенческой. 42-й год мы встретили в осаждённом городе, мне исполнилось шесть лет. Вот, говорят, что детские впечатления стираются из памяти. Ничего подобного! Своё блокадное детство я запомнила так ярко, в таких подробностях и с такой остротой, как ничто другое в жизни. Что я помню? Мы часами сидим в убежище. Убежище прямо в Русском музее. Сводчатые потолки, крюки какие-то торчат… На нас упала бомба, было прямое попадание. Она разорвалась, но убежище не пробило, видимо, крепкое было строение. Нас завалило, погас свет, кто-то в обморок упал, закричал. Зажгли аварийное электричество. Потянулись часы ожидания до прихода помощи. Бабушка мне читала журнал «Пионер», чтобы не было страшно. Я даже помню, что это была история про какую-то женщину из Индии, её преследовали, потому что она была не той касты, она убегала с ребёнком. Бабушка мне вслух читала, а я прижимала к себе своего мишку. Я тогда всюду ходила с плюшевым мишкой, ужасно безобразным, но я его горячо любила. Он был чёрным, в зелёных байковых штанах, а вместо глаз у него были жёлтые пуговицы. Нас откопали под утро. А в другой раз, когда был взрыв, открыли запасной вход, уходили оттуда, через клубы пыли… Потом прибежала сотрудница музея и сказала: «В музей попала бомба, помогите нам тушить». И все, кто был в убежище, кроме детей, стариков, — все побежали. Этот зал музея был круглый, мраморный, с колоннами и стеклянной крышей — его потом так и не восстановили.

Однажды за мной пришла моя прежняя «довоенная» няня, вспоминает Ирина Супинская. После ареста отца няня за кого-то замуж вышла и поселилась в городе. В подвале шестиэтажного дома у них было жильё. Вот она меня туда привела, и я очень ей позавидовала, потому что при тревоге не нужно было никуда идти, уже и так подвал. Потом в этот дом попала бомба, и няню с мужем не стали откапывать. Все уже были слабые, еле ходящие — убежища ещё откапывали, а из-за двух человек тратить силы не могли. Няня погибла, а я запомнила ещё, как она мне принесла кусок дуранды. Это такой жмых. Если его долго на огне в ёмкости с водой держать, то он становился мягким, и его можно было есть.

Что я помню ещё? Бабушка приходила из булочной и делила хлеб. Мне отрезала больше всех, потом деду и потом меньше всех себе. Хлеб был сырой, и дедушка подсушивал свой кусочек у печки. От этого его маленькая порция становилась ещё меньше, и он начинал кричать на бабушку, что она меня кормит, а его нет. В блокаду с людьми случались такие вещи, разум от голода начинал отказывать. Тогда тётя меня устроила в интернат для детей-сирот около её завода на Карповке. Она считала, что мне там будет лучше, сытнее… Она меня туда повела. Мы шли пешком от Русского музея на Карповку, потому что транспорт в Ленинграде уже не работал. Миновали Марсово поле. Был сильный мороз, и на Кировском мосту я стала плакать, ложиться на мостовую и говорить, что дальше не пойду, чтобы она меня здесь оставила. Но она меня тащила и тащила. Мы пришли в интернат, а там топилась буржуйка. Пока она объяснялась с начальством, я туда сунула руки и ноги, которых от мороза уже совсем не чувствовала. На ночь меня как новенькую положили близко к печке. Рядом, на другой кровати, какой-то мальчик спал. На следующее утро проснулась − не могу валенки надеть. Ноги распухли, руки распухли, всё чешется. Стали греть на плите чугунные утюги, приносить и прикладывать мне к ногам. С тех пор у меня руки и ноги отморожены, раньше распухали каждую зиму. А мальчик, который рядом со мной спал, утром не проснулся. Он перестал дышать и тихо умер. Помню ещё, что в интернате была новогодняя ёлка, и дети вокруг неё ходили. Меня к ней понесли на руках, потому что я ничего надеть не могла из-за распухших ног.

Однажды утром меня покормили, одели и привезли на вокзал. Начиналась эвакуация. По льду, по Ладоге. Туда же, на вокзал, привезли бабушку, дедушку и вещи. Сажали в такие поезда, вагоны которых были как в электричках. В них сидели на скамейках, в проходах, на полу, везде, а ходили почему-то по спинкам скамеек, держась за потолок. Потом мы куда-то доехали, была остановка, и там давали горячий суп. Нам не во что было взять, бабушка не могла меня оставить, а дедушка вообще уже не ходил. Так мы доехали до Ладоги, всех посадили в автобусы. В нашем автобусе почему-то топилась железная печка. Вот мы куда-то там приехали, вышли, и нас снова посадили в вагоны. В Тихвине снимали мёртвых с поезда и относили на вокзал в буфет. Нашего дедушку тоже сняли, потому что он умер в поезде. В буфете была высокая стойка, их клали головами к стене и накрывали шапками лица. Все мёртвые были, как мне показалось, в одинаковых пальто с чёрными каракулевыми воротниками. Вот так все и лежали, а бабушка, держа меня за руку, обходила их и подымала с мёртвых лиц шапки, она искала дедушку, хотела попрощаться с ним, а я плакала и кричала, что мы опоздаем на поезд. Так мы ушли, не найдя его.

Утром мы оказались в Ярославле. Вышли из вагона и поехали в какую-то школу, где предстояло жить. В тот год школы не работали. Нас привели туда, разместили в классах. Выяснилось, что все наши вещи пропали. Там было тепло, но всё время хотелось есть. Поначалу нас кормили помалу и часто, потому что у голодных людей от большой порции может быть заворот кишок. Я помню, как взрослые ругались, что не могут накормить по-человечески, и при этом рассуждали: вот мы тут немножко отъедимся и уедем обратно в Ленинград. Казалось бы, радуйся, что ты уехал, город в кольце. Нет, все рвались обратно. В первый класс я пошла в Куйбышеве, оказавшись там в конце эвакуации у старшей сестры матери. В Куйбышеве в это время было наше правительство, Большой театр, ещё какие-то важные предприятия, эвакуированные из столицы. Кстати, Дмитрий Дмитриевич Шостакович там тоже жил в это время. В свои шесть лет я ничего, естественно, про него не знала, его Седьмую симфонию, посвящённую блокаде и потрясшую весь мир, не слышала. У меня были свои беды и радости. В школе на уроке пения мы пели «Марш энтузиастов». Меня привезли из осаждённого города, и я не понимала, почему поётся о «спокойствии наших границ». Ведь на меня только что падали бомбы, я видела, как идёт война… Какое уж тут спокойствие?

Школа мне вообще не нравилась. Бабушка умерла ещё в Ярославле от дистрофии, а я переболела корью, и меня еле спасли. Уборщица тётя Шура из каких-то занавесок и своего старого платья сшила мне что-то наподобие платья. Это был мой единственный наряд. Она мне подарила бусики из светлого стекла. Ещё один подарок я получила уже в Куйбышеве: моя тётя, с которой я теперь жила, подарила мне куклу с закрывающимися глазами. Помню, что я её взяла, а что делать с ней − не знаю. Забыла, как играть. Я её назвала Сталина и посадила в дальний угол дивана. Тётя сводила меня на «Дон Кихота» в Большой театр. Сшила два летних платьица. Всё просила, чтоб я ей рассказала, как умерли бабушка и дедушка, и хотя я очень всё хорошо помнила, рассказать не могла. Мне казалось, что я умру, если начну вспоминать это всё. Тётя уходила на работу на целые дни, я оставалась одна. Во дворе играть я тоже не умела. Поэтому стала читать. Читала то, что читала тётя, моей первой книжкой стал том Тургенева. Там было три повести: «Ася», «Первая любовь» и «Вешние воды».

Иногда мне кажется, что я сразу родилась взрослой. Во всяком случае, очень скоро я обнаружила, что мне гораздо легче разговаривать и общаться не со сверстниками, а с теми, кто старше меня. Может быть, я и за Дмитрия Дмитриевича вышла замуж потому, что он мне был гораздо более понятен и интересен, чем мои ровесники. Уж одной из причин это было точно. Я не чувствовала никакой пропасти между нами, обусловленной годами. К концу войны меня забрали в Москву к родственникам дяди. Помню салют в честь прорыва блокады. Я стояла на подоконнике, смотрела на расцвеченное небо и очень радовалась. Война для меня закончилась…

***

В то время, когда они встретились, Дмитрий Дмитриевич устал и был болен. Он нуждался не в женщине и помощнице, как пишут некоторые его современники, а в человеке, с которым будет легко дышать, в человеке не изломанном, не опасном, ему понятном, готовом принять его без лишних объяснений. Ирина в тот момент вполне созрела духовно и эмоционально, а кроме того, ей нечего было терять в прежней жизни. Они совпали чудесным образом. Это было для Шостаковича настоящим счастьем. И это было великим счастьем для Ирины Антоновны. Он получил покой, а она − крылья. И то, и другое, возможно, называется любовью.

− Вскоре после замужества Дмитрий Дмитриевич лёг в Кремлёвку, чтобы поколоть какие-то витамины. Что за витамины, зачем? Дай, думаю, схожу и спрошу, что с ним такое, поскольку Галя и Максим ничего мне не могли толком объяснить… Профессор Работалов ввёл меня в курс дела. «Конечно, Дмитрию Дмитриевичу мы ничего не говорим, − сказал он, − но, раз вы жена, я вам скажу». И он сообщил, что врачи сами не знают, что это за болезнь, что они просто поддерживают Дмитрия Дмитриевича витаминами, чтобы болезнь не развивалась. Но она развивается всё равно. И, если сейчас у него плохо работает только правая рука, то потом это будет нога, потом паралич охватит всё тело − и как это лечить, они, в общем, не знают.

В первый раз он почувствовал, что правая рука плохо работает, на концерте в Париже, где он выступал как пианист. Я не знаю, как точно называется его болезнь и что это на самом деле было, возможно, какая-то разновидность рассеянного склероза или вялотекущий полиомиелит. Дмитрий Дмитриевич старался, пока было возможно, этого не замечать, считал ерундой, но его угнетала невозможность играть на рояле. Так что я вполне отдавала себе отчёт в том, что он сильно болен и болезнь будет только прогрессировать. Мы поженились. Просто пошли и зарегистрировали брак потому, что управдом был недоволен, что я без прописки у него живу. Никаких шумных торжеств по этому поводу не устраивали.

Я оказалась в запущенном доме. Жена Шостаковича умерла семь лет назад. У Дмитрия Дмитриевича были некоторые жизненные правила. Он вообще считал, что всё, что ты можешь сделать сам, ты должен сделать сам. А ещё − что стулья должны быть целые, рубашки чистые и лампочки должны гореть! Дмитрий Дмитриевич был человеком очень точным и аккуратным. В девять у нас всегда завтрак, в два − обед. После завтрака он читал газеты, по-моему, выписывал все, какие существовали. Потом работал до обеда или шёл по делам. У нас была домработница Мария Дмитриевна Кажунова, которая всю жизнь, мне кажется, провела около Дмитрия Дмитриевича и осталась рядом до конца его дней. И ещё была Феня, её крёстная из Ленинграда. Обе − замечательные. Мне рассказывали, что, когда Дмитрий Дмитриевич был в опале, и ему не на что было жить, они собрали все деньги, которые скопили за жизнь, и принесли ему. Сказали только: «Возьми, Дмитрий Дмитриевич, когда будут деньги — отдашь». Поразительно!

В первые дни нашей совместной жизни Дмитрий Дмитриевич, очень гордясь, привёз меня на новую дачу в Жуковку, которую он купил, собрав с помощью друзей значительную сумму. Она находилась в посёлке Академии наук. Старую дачу в Болшеве, подаренную Сталиным, тут же вернул государству. Мог, кстати, этого не делать, но ему и в голову такое не пришло. Вот входим мы в эту, с позволения сказать, «рублёвскую» дачу − дверь провисла и за пол цепляет. В столовой на потолке потёки, потому что там насквозь протекала крыша. Пол в кухне и на террасах провален. В шестиметровую комнату притащили взятую у кого-то кровать, на которой нам предстояло спать. Настоящая разруха. Но зато кабинет с эркером! Пока Дмитрий Дмитриевич работал в этом кабинете, я поехала в Кунцево, купила первую попавшуюся новую кровать и шкаф для одежды. Жизнь наладилась! Потом и кое-какую мебель купили, и люстру даже, которая там до сих пор висит.

Вот как вспоминает о вселении Шостаковича в новый дом его дочь Галина: «Отец решительным шагом входит в дом и сразу направляется в ванную комнату. Пробует кран − вода льётся в раковину. Он заглядывает в уборную, дёргает за цепочку − вода шумит в унитазе. После чего отец объявляет: я эту дачу покупаю! Он не стал ничего осматривать, его интересовало лишь одно − водоснабжение. У него с водой были особенные отношения. Да, и кроме того, отец был чистюлей, то и дело мыл руки» (из книги «Шостакович в воспоминаниях сына Максима»). В этой же книге дети Шостаковича рассказывают в очередной раз поразившую меня историю об Ирине Антоновне.

«…Из-за нездоровья отца на даче в Жуковке был устроен лифт, чтобы он мог прямо из прихожей подниматься к себе в комнату. Но чтобы получить разрешение на этот лифт, мы должны были иметь человека, который официально имел бы право за ним следить. И Ирина Антоновна ничтоже сумняшеся пошла на специальные курсы лифтёров и получила диплом об их окончании. Однажды полученные навыки даже пригодились. Лифт, в котором находился Шостакович, застрял между этажами. Тогда Ирина Антоновна по приставной лестнице залезла на чердак, и там вместе с домработницей они руками поворачивали огромное металлическое колесо. Лифт двинулся, и отец был освобождён из своего плена».

− Максим и Галя были уже довольно взрослые, когда мы поженились, вспоминает Ирина Антоновна. Отношения у нас, мне кажется, сложились вполне нормальные. Во всяком случае, Дмитрий Дмитриевич сразу дал им понять, что если меня обижают, то это значит обижают его. Они запомнили. Я никогда не давала Дмитрию Дмитриевичу советов, как воспитывать детей, хотя мне всегда казалось, что, как и большинство родителей, он очень их балует. В конце жизни многие его страхи были связаны с детьми, их будущим. Сам, настрадавшись в жизни, он хотел избавить их от нищеты, обеспечить, дать им максимум. Когда Шостаковича не стало, дачу в Жуковке я отдала Гале и Максиму. Галя иногда здесь бывает. В последнее время наши с ней отношения осложнились из-за издательских дел. Я создала международную ассоциацию Шостаковича в Париже и нотное издательство в Москве. Ассоциация и издательство были нужны, чтобы, во-первых, появилось место, где можно было бы собрать всё наследие Дмитрия Дмитриевича, и, во-вторых, чтобы издавать ноты его произведений.

— Когда мы только поженились с Дмитрием Дмитриевичем, вспоминает Ирина Супинская, я пыталась давать ему советы. Мне казалось, что в каких-то вопросах он не прав и что у него ничего не выйдет. Я ему пару раз об этом сказала. Он ничего мне не ответил и сделал по-своему, а потом оказалось, что это единственное, что можно было сделать для того, чтобы что-то получилось. Он уже был научен жизнью. И я поняла, что мне просто надо идти за ним, как нитке за иголкой. Конечно, я занималась не только бытом, но моя главная задача была организовать ему нормальную жизнь для работы. Ведь у него было много каких-то общественных должностей и обязанностей. Например, как депутат от города Горького и области он должен был вести там приём избирателей не только в Горьком, но и в Дзержинске, и в Городце. Избиратели записывались к Дмитрию Дмитриевичу на приём, стояли в очереди с шести утра, приходили с детьми, больные, на костылях, стояли в очереди на морозе. Надеялись. А что он мог сделать? Он просто заболевал от этих приёмов. Хотя многим сумел помочь. Писал письма, ходил по начальникам. Кому-то удавалось помочь с жильём, кому-то с больницей… Даже книга есть об этом, автор Оксана Дворниченко, называется «Москва. Кремль. Шостаковичу». Кроме того, он был секретарём Союза композиторов, ездил по республикам. Да и дома у нас всё время было много народу — он ведь преподавал, ему показывали коллеги новые сочинения, да и просто любил общение в хорошей компании. Настоящих, многолетних друзей у Дмитрия Дмитриевича было немного: Соллертинский, Гликман, Арнштам, Ростропович с Вишневской. Очень часто мне приходилось избавлять его от слишком назойливых посетителей. Придут — уже всё решили, а они сидят и сидят. Дмитрий Дмитриевич вызывал меня в коридор и шептал: «Придумай что-нибудь, чтобы упорные гости наконец ушли»…

Когда обследование в Америке, на которое Дмитрий Дмитриевич так надеялся, только подтвердило безнадёжность его положения, мы поехали в Курган к доктору Илизарову. Ростропович посоветовал, он считал, что Илизаров врач от Б-га, и верил в него. Илизаров, конечно, гений, потому что болезнь Шостаковича была вообще не по его части, но он придумал пропитать специальным препаратом свиную косточку и пересадил её Дмитрию Дмитриевичу — рука заработала. Работала, правда, недолго, через какое-то время снова отнялась. Потом мы ещё раз съездили в Курган, но уже без особого толку. Но Дмитрий Дмитриевич всё равно боролся. Каждое утро он делал специальную зарядку, я ему по часам давала лекарства, он их честно принимал, старались, по возможности, выходить на концерты. Эти выходы всё-таки были для него продолжением прежней жизни. Во всяком случае, он так говорил, и я так считала тоже. Потом произошёл первый инфаркт. Мы были в Крыму, когда он начал кашлять. Врач сказал, что это простуда, а это был сердечный кашель. Мы не знали и поехали в Ленинград, там были перевыборы в Союзе композиторов, да ещё Дмитрий Дмитриевич решил саккомпанировать в концерте Нестеренко, который исполнял его романс. Нестеренко вдруг забыл начало, Шостакович разнервничался. Когда мы вернулись в «Европейскую», ему стало плохо. Вызвали «скорую», которая определила инфаркт, и Дмитрия Дмитриевича увезли в Свердловскую больницу. Ему хотелось курить. В палате были старые, неработающие печи, мы открыли одну и туда спрятали сигареты и спички. Он долго лежал. Потом надо было восстанавливаться, и мне пришлось совсем уйти из издательства, потому что там план − не могу же я всех подводить.

Когда я впервые поехала с Дмитрием Дмитриевичем в Англию, одна журналистка попросила у меня интервью, она спросила: трудно ли быть женой великого человека? Я ответила ей, что очень легко. Но на самом деле это была сложная жизнь. Например, я никогда не определяла, куда мы пойдём или поедем, как и где будем жить, что будет завтра или через год. Только он. Мне следовало идти за ним и не умничать. Да и благополучной нашу жизнь не назовёшь. Столько всего пришлось пережить. Конечно, Дмитрий Дмитриевич для меня отличался от всех людей. Внутренне я очень от него зависела. Мы слились в одно. Это была жизнь, которую мы делили пополам. Я как-то сказала Дмитрию Дмитриевичу, что с ним вообще всякую индивидуальность потеряла, повторяю за ним, как попугай, — что он, то и я… Он ответил: «А я повторяю то, что ты говоришь».

У меня сохранилось письмо Дмитрия Дмитриевича. Он написал мне его из Эдинбурга. Он писал, что публика его горячо принимает, хлопает… И в конце: «Когда хорошо исполняют мою музыку, это почти такое же счастье, как быть с тобой». Храню это письмо как величайшую реликвию.

Он умер в больнице. Утром в тот день попросил меня прочитать ему вслух рассказ Чехова «Гусев». Перед смертью человеку становится как-то легче, и начинаешь думать, что, может быть, всё обойдётся. И я почему-то тоже была в тот день спокойна. Он послал меня за почтой в город и сказал приезжать в такое-то время, потому что мы будем смотреть футбол по телевизору — Дмитрий Дмитриевич был страстный болельщик, всю жизнь болел за питерский «Зенит», даже вёл специальный гроссбух, куда записывал голы и расписание матчей.

Когда я приехала с почты, он был ещё тёплый. Его увезли в морг, я собрала вещи, положила всё в машину и поехала на дачу. Никто ничего ещё не знал, надо было всем сказать. Максим ( сын композитора) был на гастролях где-то в Австралии, Галя жила в Комарове, в Жуковке была только тётя. Я ехала и думала, что хорошо бы никогда никуда не приезжать. Вот так ехать и ехать…

Сейчас я уже старше Дмитрия Дмитриевича. Его музыка по-прежнему востребована в разных странах, и я стараюсь служить его музыке. И дорожу теми, кто исполняет её.

Лариса МАКСИМОВА

(голосовало: 12, средняя оценка: 4,58 из 5)

(голосовало: 12, средняя оценка: 4,58 из 5)