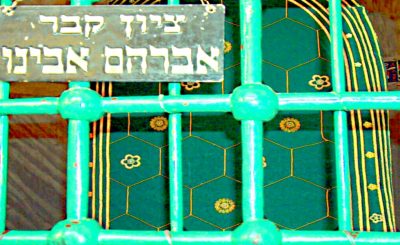

Одно из свидетельств массового уничтожения евреев в Крыму

Семьдесят лет прошло с тех пор, как окончилась война. Память о погибших, о евреях и крымчаках, замученных в лагерях смерти, расстрелянных у противотанковых рвов, уничтоженных в душегубках, живёт в нас до сих пор.

Я не могу смотреть в лицо Виктории — меня пугает её пустая глазница. Она затянута сеточкой шрамов, которая спускается на впалую щеку. Почему-то кажется, что мой нечаянный взгляд, задержавшийся на лице Вики, вернёт её к тяжелым воспоминаниям. Мне проще с нею общаться, когда не сидим рядом, а хлопочем по дому, болтая о разных пустяках. Я стараюсь не заводить речь о грустном, шучу, надеясь «смахнуть» грусть с Викиного лица. Но оно остаётся серьёзным, печальным, а улыбкой озаряется лишь тогда, когда говорим о её сыне. Юрий всего на год младше меня, родился в сорок втором. Вика считает, что живёт на этом свете только ради сына, что если бы не он…

…Послевоенное время хотя и трудное, но в приморских городах люди не голодают — их кормит море. Вика часто приезжает к нам в гости. Вот мы идём с нею вдоль керченских базарных рядов. Они полны овощами, фруктами, зеленью, рыбой — вяленой, солёной и только что выловленной, ещё бьющейся о скользкую поверхность каменных столов-прилавков. А рыбаки всё подносят корзины с серебристой хамсой, килькой, с рыжими, как золотистый морской песок, крупными бычками. Торговцы громко зазывают покупателей.

Сквозь привычный базарный шум и гам прорывается и растворяется в людском гомоне протяжный мальчишеский голос: «Кому воды холодной?..»

А вот и сам маленький разносчик. Он наклоняется к безногому нищему, сидящему на колодке — самодельной роликовой дощечке, и протягивает наполненную водой кружку: «Попей, дяденька…» Инвалид оставляет свои «утюжки», которыми отталкивается от земли, и жадно пьёт: «Спасибо тебе, сынок». Вика смахивает накатившуюся слезу, достаёт из кошелька несколько монет и отдаёт их нищему. Таких бывших фронтовиков в городе много. Их, просящих милостыню, можно встретить во дворах, у магазинов и кинотеатров, а чаще — здесь, на базаре. Вот вдоль рыбного ряда бредёт мужчина. Пустые рукава его солдатской гимнастёрки заправлены в ремень. На груди — картонная табличка: «Помогите инвалиду, чем можете». Люди опускают в висящий на плече мешочек кто пирожок, кто яблоко, кто горбушку хлеба…

Однажды эти жертвы войны как-то сразу исчезнут с городских улиц. Партия и правительство позаботятся о том, чтобы «очистить» страну от ненужных людей, портящих вид городов и мешающих процветанию страны, строящей новую жизнь. Это потом, много лет спустя, станет известно, что вывезли их на дальние заброшенные острова и поселили в закрытые дома-интернаты, где они и доживали свой безрадостный век. Вика проникается жалостью к этим несчастным, и тогда своя собственная боль притупляется, на какое-то время уходит. Но по ночам она возвращается с тревожными снами: отчаянными голосами и стонами задыхающихся в душегубке людей, окриками карателей и полицаев, надрывным лаем немецких овчарок.

Виктория помнит себя с тех малых лет, когда болела мама. Тогда она ещё не знала, что причиной болезни и скорой смерти самого дорогого для неё человека был её, Викин отец. Но детская память навсегда сохранит страшные картины издевательств отца. Это он однажды зимой в пьяном угаре выгнал её маму на улицу. В одном нижнем белье, дрожа от холода, Эстер тогда едва добралась до дома свекрови. Сильный жар и слабость свалили её. И очень скоро она скончалась от неизлечимой в то время чахотки. Пятилетнюю Вику забрала к себе в Керчь её бабушка Шамах. Кроме Эстер у неё была ещё одна взрослая дочь и четверо сыновей. Вике в семье бабушки было уютно и весело. Старшие жалели девочку, были с ней ласковы и добры. Но когда она повзрослела, вернулась в город своего раннего детства — Белогорск. Там оставалась одинокая мама её отца, которая нуждалась в помощи внучки. Вика тосковала по семье, которая стала для неё родной, по дому, где всегда пахло вкусными бабушкиными пирогами, пончиками, варениками с ореховой подливкой, белой халвой… Но больше всего она скучала по самому младшему своему дяде, Даниэлю. Она, правда, и дядей-то его не называла, ведь был он не намного старше её самой. Добрый и уступчивый, он обожал и оберегал свою племянницу, был её надёжным другом и советчиком. Ему, и только ему, она доверяла свои девичьи тайны. Так они вместе взрослели, познавали жизнь…

Через много лет, в нашу последнюю встречу с Даниэлем, когда ему было уже за девяносто, он вспоминал о былом, о своём детстве и юности. А потом снял с полки семейный фотоальбом, аккуратно извлёк из него две старые, испещрённые временем фотографии и протянул их мне: «Сохрани…» Фотографии были похожи на картинки, сложенные из множества мозаичных плиточек неправильной формы. На одной — сам Даниэль, молодой и красивый, от которого глаз не отвести. А на второй едва узнала Вику. Вот, оказывается, какой она была до войны в свои девятнадцать лет! Нежный овал лица, утончённые черты. Толстая коса уложена веночком… Фотограф запечатлел девушку в полупрофиль. Я смотрю и задаюсь вопросом: неужели в этом заложено некое непостижимое пророчество? На всех поздних её снимках тоже почти не просматривается правая сторона лица — Вика старалась скрывать следы увечья, оставленные войной. Бережно перекладываю ветхую фотографию и на её обороте читаю: «На память Дане. Шлю тень живого оригинала. Прошу эту тень хранить. Виктория. 6.02.1939 г. Белогорск».

Там её и застала война. Немцы заняли город, и очень скоро начались облавы. Евреев и крымчаков, которые не явились на сборные пункты, откуда людей увозили на расстрел, выставляли из их домов, палачи убивали на глазах у соседей, издевались, насиловали. Тех, которые ещё стояли на ногах, заталкивали в чёрные фургоны-душегубки и увозили подальше от города. Вот в таком же фургоне оказались Вика и её бабушка. Как только отъехали, девушка почувствовала, что першит в горле. Она стала кашлять и задыхаться — в фургон пустили смертельный газ. Началась паника. Люди кричали, плакали, стонали, теряли сознание и… умирали. На последних вздохах бабушка сказала: «Девочка моя, помочись в платочек и дыши в него».

Когда звякнул засов душегубки и дверь открылась, Вика, чуть живая, оказалась у самого края. Заметив, что она ещё жива, полицай, конвоирующий смертников, отбросил её в сугроб к краю дороги, подальше от машины и, свалив мёртвые тела в ров, сказал: «Спасайся, если сможешь». Хлопнув дверцей кабины, он угнал свою душегубку за следующей партией обречённых.

Только к вечеру она смогла добраться до дома. А там уже хозяйничали соседи. Они выносили из квартиры, кто что может: мебель, одежду, посуду. Глазам своим не поверили, когда увидели измученную девушку. Их лица выражали вопрос, мол, зачем вернулась, ведь всё равно убьют?.. И очень скоро на пороге появился полицай — не тот румын, который не решился подстрелить её, полуживую, а другой — русский. Он жил по соседству. Могла ли Вика подумать, что этот с виду благородный парень окажется пособником палачей? С нагловатой усмешкой он подошёл к ней так близко, что её чуть не стошнило от перегара, которым полицай дыхнул прямо в лицо. Она почувствовала, как слабеют ноги, как ком подкатывает к горлу и останавливается дыхание… Пришла в себя в незнакомом месте. Осмотрелась. С портрета на стене глядел хозяин дома. А тут и он сам: «Ты такая красивая, — говорит, — выбирай, или душегубка, или моей станешь. Согласишься — жизнь тебе сохраню».

Выбрала жизнь. Полицай слово своё сдержал. Добыл для неё новый паспорт, с указанием в пятой графе «русская», оградил от преследований соседей. Его боялись — в немецкой комендатуре он был своим человеком. Всё время, пока оккупанты хозяйничали в городе, Виктория оставалась в безопасности. Ни её, ни их маленького сына Юру никто немцам не выдал. В сорок четвёртом Крым освободили. Отступая, фашисты забирали с собой своих пособников. Вика наотрез отказалась бежать с отцом Юрки. Но он силой уводил из дома её и сына. В какой-то момент ей удалось вырваться из крепких рук. Прижимая сынишку к груди, она бежала навстречу освободителям. Вокруг всё свистело, стреляло, разрывалось… Оглушали крики, стоны. Она почувствовала сильный удар в голову, жжение и нестерпимую боль. Осколок разорвавшегося снаряда угодил в правый глаз. Горячая струя залила лицо. Очнулась уже среди своих. Ребёнок был невредим.

…Юрий рос нежно любимым своей мамой и всеми нами, его близкими. Не знаю, рассказывала ли Виктория сыну историю его появления на свет. Да это и не важно. Когда она с Юрой приезжала к нам погостить, мы старались не говорить о войне, о пережитом. А если случайно и вспоминалось прошлое, наша гостья начинала нервничать, речь её становилась сбивчивой, невнятной, лицо искажалось нервным подёргиванием мышц, и мы быстро переводили разговор на другую тему.

Семьдесят лет прошло с тех пор, как окончилась война. Память о погибших, о евреях и крымчаках, замученных в лагерях смерти, расстрелянных у противотанковых рвов, уничтоженных в душегубках, живёт в нас до сих пор. И жить она будет, пока помним.

Недавно случайно открыла главную страницу нового сайта, на которой увидела фотографии. Авторы сайта подбирали их в Интернете по принципу соответствия антропологическим признакам крымчаков. И каково же было моё удивление, когда среди них я увидела два маленьких снимка. На одном — Виктория в свои девятнадцать лет с косой, уложенной веночком, а на другом — Даниэль. Это те самые фотографии, которые он подарил мне в нашу последнюю встречу и которыми иллюстрирована одна из моих книг. Смотрю на дорогие лица и думаю о том, что когда-то судьба развела этих близких людей. Каждый из них прошёл свою дорогу, оставив на ней след, как оставляют его на небосводе светящиеся падающие звёзды. Удивительно, что спустя годы их «тени» так неожиданно оказались рядом.

Лариса МАНГУПЛИ

http://isrageo.com